О чём молчат кошки?

Если мы говорим, что к сфере универсальной духовности относится мир идей, искусство, мораль, наука, политика, право, а также спорт и бизнес, может, речь идёт о культуре, а не о духовности? В таком случае не лучше ли говорить о культуре и культурности, а слово «духовность» вернуть людям религиозным? Или это не более чем спор о словах?

На этот вопрос я бы ответил: и да, и нет.

Да – потому что, действительно, это спор о словах.

Нет – потому что этот разговор имеет самые практические последствия.

Как бы я ни любил кошек, но мы живём с ними в параллельных мирах. Наш духовный мир, о котором кошки только смутно догадываются, я бы назвал областью подлинно человеческого. Когда мы хотим его описать, не для кошек, а для себя, мы даём ему названия в зависимости от того «центра тяжести», который актуален в данный момент.

Если речь идёт о ценности человеческого творчества, о творческой активности человека, этот параллельный кошкам мир подлинно человеческого мы назовём культурой.

Если «центр тяжести» переходит в область этики, если мы описываем область подлинно человеческого в логике добра и зла, мы называем наш скрытый от кошек мир духовностью. Кошки не догадываются о нашей духовности и культурности. Хоть что-то мы можем от них скрыть. Хоть где-то мы можем от них скрыться. Если вам и встречались религиозные коты, то, скорее всего, это были пожилые, дореволюционные личности, которые застали те времена, когда в школах ещё преподавали Закон Божий. Или я что-то путаю? Да что кошки! Некоторые люди порой не догадываются о своей духовности!

Правда, какие-то зачатки духовности в кошках порой высвечиваются, но в большинстве своём кошки аморальны, точнее, вне-моральны, и те товарищи, которые зовут выйти за пределы добра и зла, на самом деле просто завидуют кошкам.

Религиозные люди – не кошки. Доказательству этого тезиса я посвятил свою докторскую диссертацию, а потому не стану приводить все аргументы, отослав читателя к тексту исследования.

Итак, религиозные люди – не кошки. Они люди. Значит, как и положено людям, они обитают в параллельном кошкам мире, в мире подлинно человеческого, дышат воздухом духовности и культуры. Не только дышат, но и выдыхают, влияют на атмосферу духовности и культуры вместе с другими людьми. Религия не выводит нас из области подлинно человеческого. Мы разделяем поле универсальной духовности со всем человеческим родом.

Моя приятельница работает в больнице. Однажды в четыре часа утра она услышала в больничном коридоре колокольный звон. Оказалось, что на лечение прибыла чрезвычайно набожная дама, привыкшая вставать очень рано. Каждое утро она включает на своём планшете колокольный звон, затем утренние молитвы и проповедь батюшки. Ей пытались напомнить, что в палате лежат ещё пять человек, и они бы хотели поспать, и, кстати, говорят, изобрели наушники. Богомольная дама удивлённо вскидывала брови:

– Вы мне должны спасибо сказать, что я доношу до вас Слово Божие и к Церкви приобщаю. А колокольный звон очищает воздух. Вы тоже почувствовали?

И она права. Оставаясь в границах религиозной духовности, она абсолютно права. Но если вы напомните ей об учтивости, вежливости, уважении, она вам резонно возразит, что таких слов нет в нашем церковном лексиконе, и не погрешит против истины. Церковь не учит учтивости и такту. Не потому что Церковь – общество идейных грубиянов (хоть порой и создаётся такое впечатление). Просто учить вежливости не дело Церкви, у неё совсем иные задачи.

Что не так с этой дамой?

Она ведёт себя неприлично. Она нарушает законы общежития. Дело не в её религиозном энтузиазме, дело в том, что она дурно воспитана. Религия не даёт санкции на грубость и наглость. Хотя мне довольно часто встречались церковные люди, исповедующие религиозно обоснованное хамство как важнейшую миссию Церкви.

Другими словами, можно достичь определённых высот в религиозной духовности, но остаться духовно неразвитым в духовности универсальной. Религиозный человек может быть некультурным и недуховным, духовно недоразвитым, и это выталкивает его из мира подлинно человеческого и сближает с миром параллельным, где хозяйничают звери.

Ведёшь себя как свинья? Не удивляйся, если в тебя войдут бесы.

Источник

Священный запрет гладить кошек. Всем грешно, а батюшкам – можно!

Архимандрит Савва (Мажуко)

Когда я начал ходить в церковь, долго искал, как называется то, что так мешает мне жить, и, наконец, выдохнул с облегчением, потому что слово было найдено – «благочестие»! Вот оно какое! Одиннадцать букв, но какой объём, какая тотальная всеохватность! Самое неприятное, что только есть в религиозной жизни – всё сошлось в одном термине!

В это трудно поверить, но именно такие сложные отношения у меня были с благочестием в те далёкие времена. Церковным человеком я сделался в 1990 году, и за тридцать лет из врага и критика благочестия превратился в его горячего защитника – и в это поверить ещё труднее!

Однако наша первая встреча не была дружеской.

Мне было четырнадцать. Я зашёл в единственный православный храм в нашем городе, и меня захватил и навсегда увёл в плен этот мир, сотканный из необычных запахов, мерцания лампад и свечей, потемневших икон. Всё было так таинственно, значительно и чудесно, что я почти на цыпочках переходил от иконы к иконе, не понимая, чьи это святые лица с огромными глазами и почему они так прекрасны. Я просто таращился вокруг, как любопытный школьник, заложив руки за спину. И тут я встретил его – Благочестие! Оно подкралось незаметно, когда я вглядывался в один потемневший лик, и сочно врезало мне сзади по рукам.

– Ты чего это? Как в церкви ходишь? Разве можно, чтобы руки за спиной?

Маленькая старушка выговорилась и тут же погрузилась в чистку подсвечника. А я стоял слегка оглушённый, потому что в тот момент вместе с обычной и естественной обидой родилась законная мысль: а почему, собственно? Какой смысл спрятан в запрете складывать руки за спину? Ведь это всё неспроста? Может быть, это даже опасно и грешно, а я хожу тут в беспечности?

Со старушкой мы позже подружились. Она оказалась бабушкой редкой доброты, но мои недоумения она совершенно искренне не понимала:

– Почему нельзя? Ну, понятно – грэх тяжки, неотпущоны!

Этого объяснения ей было достаточно. Но только не мне. И так не знаешь, куда эти руки во время службы пристроить, а тут ещё и бьются!

Однако подоспело новое открытие. Оказывается, сидеть нога на ногу – не по-православному! И моя словоохотливая бабушка тут же рассказала целую историю, как один старец обличил монаха, который себе позволял такую кощунственную вольность.

– А отчего же так сидеть нельзя?

– Ну, тебе же сказано: грэх тяжки, неотпущоны!

Осталось только вздохнуть и взяться за решительное перевоспитание ног. И я бы с этим справился и вошёл в счастливый список благочестивых юношей, если бы не кошки. Между мной и категорическим спасением оказались коты, причём довольно симпатичные. Оказалось, что, если ты погладил кота, тебе нельзя три дня есть антидор.

– А просфорку можно?

– А почему же тогда антидор нельзя?

– Так матушки старинные говорили! Грэх тяжки, неотпущоны!

Вы смеётесь, а тогда для меня это было настоящим испытанием веры. И надо же было случиться, чтобы в этот решающий момент мой кот сломал лапу. Он был из профессорской семьи, резвый и ранимый, и я не успел оглянуться, как он свалился с третьего этажа. И когда наш славный Муся с грустными глазками страдал в гипсе, я просто не мог променять его на самый святой на свете антидор!

Но тут появились «божественные книжечки» – полуслепой репринт девяностых, и я принялся страстно приобщаться к мудрости. И вот читаю у святителя Игнатия Брянчанинова: на молитве полезно стоять с руками за спиной, представляя себя раскаявшимся преступником со связанными за спиной руками. Выходит, можно было мне так бродить в храме, и даже молитве это не мешает, наоборот, способствует!

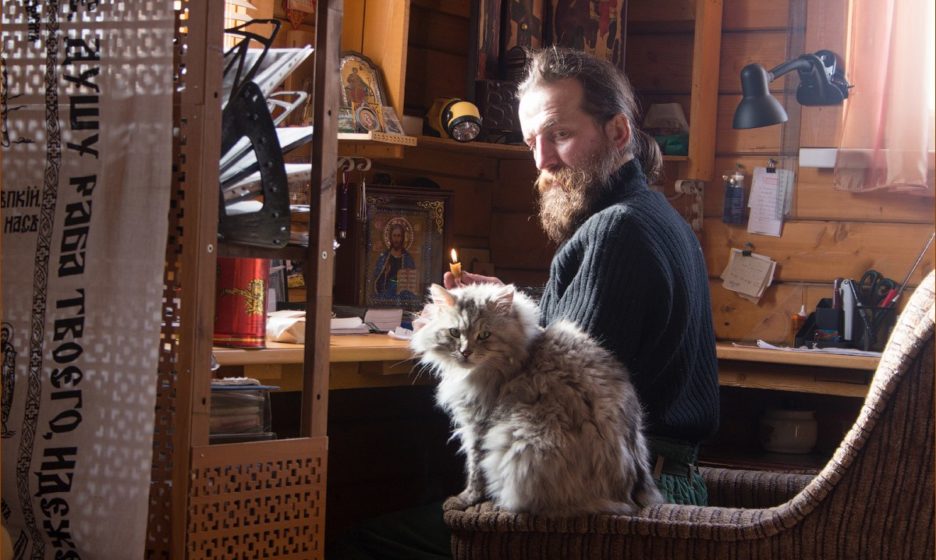

Позже стали выходить альбомы со старинными фотографиями новомучеников, дореволюционных священников и епископов, и там я увидел страшное: благочестивые митрополиты и будущие исповедники сидели в этой кощунственной позе – нога на ногу! И самое неожиданное – у многих святых на руках были те самые многогрешные коты, которых мне запрещали гладить! Но этих самых котов так любил святитель Тихон, Патриарх Московский, праведник большого веса, уж если речь зашла об авторитетах! И кто знает, не дойди дело до кошек, сумел бы я достаточно разволноваться, чтобы хоть слово написать о благочестии?

И вот передо мной уважаемые и милые люди. Уважаемые, потому что святые, милые, потому что любят кошек. Но кроме всего прочего, это были настоящие христиане, святые, подтвердившие верность Христу своей благородной смертью! Значит, не видели они ничего зазорного в том, чтобы сидеть не по-православному, гладить кошек, молиться с руками за спину?

– Так ведь батюшкам можно! Это ж батюшки! – нашлась моя мудрая старушка.

И нормальный человек на этом бы успокоился. Но ведь я был советский пионер, воспитанный с обострённым чувством справедливости, и мне очень нужно было знать, как правильно и почему одним всё, а другим – ничего.

Мои церковные подружки, весёлые и шустрые бабушки, постились до обморока, вычитывали бесконечные правила, на своих разбитых ножках выстаивали все службы, при этом считая себя недостойными и грешницами, а священники в алтаре часто сидели на службе, не так истово крестились и, оказывается, перед литургией не только не исповедовались, но даже и не постились.

Говорят, что греческая философия родилась, когда эллины-путешественники начали сравнивать свои обычаи с обрядами других народов. Вот и я начал сопоставлять и обобщать, и не нашлось человека, который бы меня остановил и отвадил задавать вопросы.

Если священникам можно то, чего нельзя мирянам, значит, батюшки необычный народ, и как мне объяснил один протоиерей, во время рукоположения даётся особая «защита», чтобы выдержать «накал таинства», а у простых прихожан этого нет, и к святыне им так близко подходить опасно! Вот почему мирянам в алтарь нельзя, а бабам так и вовсе вход закрыт!

Конечно, тогда я и не смел возражать, тем более что меня уже взяли в алтарь, «облекли доверием», но вопросов стало больше. Если мирянам сюда нельзя, почему же директора завода, который выделил храму приличную сумму, человека абсолютно нецерковного, даже религиозно дикого, торжественно завели в алтарь в конце литургии и причастили прямо у престола? Ведь дело не в этом директоре или вероятном раболепии, а в возможности как таковой. Почему алтарь поручили убирать бодрой старушке, а игуменья с монахинями спокойно заходили сюда пошептаться с владыкой? Значит, дело не в секретной защите, а в совсем других вещах?

Вопросы всё множились. Если так важно соблюдать Устав, почему его можно нарушить, если владыка торопится на встречу с гостями, и сократить богослужение или, наоборот, вставить лишнюю кафизму, если архиерей немного опаздывает или хочет посидеть перед полиелеем? Значит ли это, что и Устав не абсолютен? И я погрузился в изучение Типикона, а поступив в семинарию, жадно читал книги по истории богослужебных чинов. А поскольку я был тайно влюблён в древлеправославную традицию, первым делом раздобыл знаменитую книгу профессора Голубинского «К нашей полемике со старообрядцами» и совсем запутался. Оказалось, что современные чины и обряды мы приняли не от апостолов, что богослужение находится в постоянном развитии, и пусть двоеперстие древнее троеперстия, но во времена Златоуста крестились и вовсе по-другому, и литургию совершали иначе. Где же правда?

Может показаться, что вопросы, которые меня волновали, мало между собой имеют общего, ведь любой грамотный христианин заметит, что устав богослужения – это из литургики, крестное знамение – история обряда, статус духовенства и мирян – каноническое право, а руки за спиной и всё прочее – область этикета и морали.

Это так. Но есть у этих вопросов общая основа, которая и называется благочестие, и насколько важна эта сфера, судите хотя бы по тому, что благочестие не ограничивается только территорией храма и обряда, не просто вбирает в себя чин богослужения и каноническое право, но выходит за рамки церковной ограды. Благочестие – это ещё и стиль обыденной жизни верующего человека, благочестие – это про быт, про характер взаимоотношений, социальную иерархию, культуру общения, тональность семейной жизни, воспитания детей, отношение к телу, питание, сексуальные отношения, культуру досуга, болезни, труда и даже сна.

Вопрос «что благочестиво?» в нашей речи звучит в своей негативной версии: «грешно ли?»

Грешно ли держать дома собаку?

Грешно ли чистить зубы перед причастием?

Грешно ли стирать в воскресенье?

Грешно ли помогать сыну-бездельнику?

Грешно ли спать после литургии?

Грешно ли загорать на пляже?

Выходя из церкви, верующий человек не ставит свою религию «на паузу», не ограничивает свою веру пределами храмового пространства, он продолжает быть христианином все двадцать четыре часа в сутки и в любом месте, и именно то, что отличает его как религиозного человека от других людей, и есть благочестие.

Оно настолько всеохватно, что не будет ошибкой сказать, что благочестие тождественно религии, и временами мы можем использовать эти слова как синонимы. Как обычно называют верующего человека? Набожный, богомольный, религиозный, я даже слышал редкое слово «боговерующий», а в Белоруссии есть ещё слово «знающий». Это всё синонимы благочестия. Религиозный человек – человек благочестия.

Хоть слово «благочестие» отдаёт стариной и большим авторитетом, оно не совсем русское. Это калька с греческого слова «евсевия», в котором древние греки слышали не только почтение к богам, набожность, благоговение, но и почтительность к родителям и отечеству, и нередко к списку четырёх классических добродетелей – мудрости, справедливости, храбрости, умеренности – присоединяли ещё и пятую – благочестие.

Греческое «евсевия» – слово составное, и эту составность как раз и скалькировало русское «благочестие»: «ев» значит «благо, добро, хорошо», как в слове «Евангелие» – «добрая весть» или имени Евгений – «доброго рода, благородный». Глагол «сево» – «почитать, благоговеть, поклоняться, чтить», как бы сейчас сказали, «проявить уважение». Ведь уважение – такая вещь, что на руки не возьмёшь и глазом не увидишь, это духовное состояние, и как таковое оно требует проявить себя в знаке – значительное должно быть означено!

Благочестие – проявленное уважение к Богу или священному. Слово «уважение» восходит к славянскому «вага» – «тяжесть, весы», от которого произошло прилагательное «важный» – «ценный, значительный, весомый». Для религиозного человека Бог – это Некто весьма значительный, и для того, чтобы обозначить значительное, используется система достойных и признанных знаков почтения, которую мы и называем благочестием. Благочестивый – тот, кто благо, то есть правильно, хорошо, благообразно, «как следует» чтит Бога, оказывает Ему знаки уважения, соответствующие Его важности и значительности.

В некоторых книгах вы найдёте мысль, что религиозное благочестие – это система моделей поведения, призванных помочь человеку в единении с Богом. Однако вопрос: как некие внешние жесты помогают стать ближе к Богу? Разве благочестие не есть действие в одну сторону? Разве подлинное благочестие не предполагает бескорыстия по отношению к Богу: Господи, я восхищаюсь Тобой, я просто рад тому, что Ты есть, и вот как я рад, смотри!

О бескорыстии в отношениях с Богом говорили ещё языческие авторы. Например, Цицерон во второй книге диалога «О природе богов» пишет: «Мы должны относиться к этим богам с благоговением и почитать их. А самая лучшая, самая бескорыстная, самая светлая и полная благочестия форма почитания богов состоит в том, чтобы всегда и в мыслях, и словах искренне чтить их чисто и беспорочно».

Цицерон использует латинский термин pietas, который так и переводится – «набожность, благочестие», но признаки настоящего благочестия для философа – бескорыстие, искренность, почтение, которое охватывает и мысли, и чувства, и слова.

Такое благочестие Цицерон отождествляет с религией, возводя это слово к глаголу «перечитывать»: «А те, которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно размышляли и как бы перечитывали (relegerent), были названы религиозными (religiosi)». Конечно, такая этимология слова «religio» многими оспаривалась уже в древности, но для русского уха любопытно это созвучие «благочестия» с «чтением», «воздаяния чести» с «перечитыванием».

Как и положено философу, Цицерон или персонаж его диалога не просто даёт определение благочестию, но отличает его от того, что есть ложное благочестие, суеверие: «Не только философы, но и предки наши делали различие между религией и суеверием. Ибо те, которые целыми днями молились и приносили жертвы, чтобы их дети пережили их (superstiti sibi essent), те были названы суеверными (superstitiosi), позже это название приобрело более широкий смысл». То есть для римского мыслителя и его современников благочестие чётко отличалось от суеверия – тоже важное слово, которое не случайно в русском варианте имеет призвук суеты.

Значит, есть благочестие подлинное – бескорыстное, искреннее, глубокое, а есть псевдо-благочестие, корыстная религиозность, суетная набожность. И если вспомнить моих весёлых старушек, то к какому типу благочестия отнести их священные запреты – держать руки за спиной, сидеть нога на ногу, гладить кошек? Как бы я к ним ни относился, но суеверием я это не назову. Потому что опыт моих православных бабушек требует более точной и гибкой системы классификации, нужен метод получше, поцицеронистей! Но об этом в другой раз.

Источник