- Кандидоз (молочница) у кошек.

- Симптомы кандидоза у кошек.

- Причины кандидоза у кошек.

- Диагностика кандидоза и молочницы у кошек.

- Способы лечения кандидоза у кошек.

- Мази и кремы.

- Шампуни.

- Оральные препараты.

- Инъекции.

- Особенности лечения кандидоза и молочницы у кошек.

- Кандидоз кошек

- Возбудитель кандидоза кошек

- Клиническая картина кандидоза кошек

- Диагностика кандидоза кошек

- Лечение кандидоза кошек

- Профилактика кандидоза кошек

- Related Articles

- Современные представления о грибковой патологии пищеварительного тракта

- Диагностика

- Кандидоз

- Классификация кандидоза

Кандидоз (молочница) у кошек.

Кандидоз – это грибковая инфекция, в первую очередь поражающая кожу. Заболевание развивается из-за чрезмерного размножения грибка Candida albicans. Обычно болезнь вызывает у кошек дискомфорт, тяжелые случаи встречаются редко – при наличии заболеваний верхних дыхательных путей, кишечника, мочевого пузыря и болезней глаз.

Хотя при кандидозе у кошек язвы обычно образуются на ушах или гениталиях, инфекция может поражать многие части тела. Если грибок локализуется внутри полости рта или пищевода, заболевание обычно называют молочницей.

Симптомы кандидоза у кошек.

Признаки кандидоза зависят от многих факторов, в частности от того, на каком участке тела она появляется. Так как грибковые инфекции часто имеют те же симптомы, что и другие заболевания, для выявления кандидоза нужно учитывать информацию о всех перенесённых болезнях.

Среди признаков кандидоза у кошек:

- Диарея;

- Вялость;

- Частый зуд;

- Перхоть;

- Выпадение шерсти;

- Слюнотечение (при молочнице);

- Повреждения кожи и глаз;

- Чрезмерное образование серы в ушах;

- Покраснение и раздражение кожи;

Причины кандидоза у кошек.

Хотя Candida albicans очень часто присутствует на теле кошки, заражение может произойти при попадании грибка на уязвимые ткани через язвы или открытые раны на коже. Также инфекция может начаться из-за ранее начавшихся заболеваний или лечения препаратами, подавляющими иммунную систему. Антибиотики могут вызывать бактериальный дисбаланс, что запускает развитие грибковых инфекций.

Причинами кандидоза чаще всего становятся:

- Неправильная диета;

- Заболевания щитовидной железы;

- Аллергическая реакция;

- Использование катетера в связи с операцией;

- Побочное действие лекарств для лечения других болезней;

- Беременность или лактация;

- Болезни или лекарства, подавляющие иммунитет;

Диагностика кандидоза и молочницы у кошек.

Если у кошки на коже появились язвы или раны, при этом она чешется больше обычного – причиной может быть грибковая инфекция. Выявить её может только ветеринар, также как и назначить правильное лечение. Не пытайтесь самостоятельно лечить кошку – многие лекарства при одновременном применении могут вызывать побочные эффекты.

Хотя грибковые инфекции не относятся к опасным для жизни, они вызывают у кошки достаточно неприятные ощущения, поэтому визит к врачу откладывать нельзя. Ветеринару поможет информация о симптомах, заболеваниях животного, применяемых лекарствах и их дозах.

Для диагностики кандидоза у кошек используют ряд тестов. Среди них анализы крови, мочи, мазков из пострадавших областей и биопсия поражённых тканей. Биопсия в данном случае неинвазивна, так как кандидоз поражает только наружные, эпителиальные ткани. Во всех случаях образцы проверяются на присутствие в них грибка Candida albicans.

Способы лечения кандидоза у кошек.

Мази и кремы.

Наружные средства часто назначаются для лечения грибковых инфекций. Обычно их наносят прямо на поражённый участок кожи. Перед и после их применения рекомендуется мыть руки.

Шампуни.

Для борьбы с кандидозом у кошек используют специальные шампуни. Лечебными веществами в них являются миконазола нитрат, кетоконазол, итраконазол или флуконазол. Такие шампуни снижают количество Candida albicans и заживляют эпителиальные ткани.

Оральные препараты.

В дополнение к наружным средствам ветеринары иногда назначают лекарства, принимаемые орально. Их обычно прописывают, если мази и шампуни не справляются с грибком. Также их используют в случаях тяжёлых инфекций у длинношерстных кошек.

Инъекции.

Назначаются в редких случаях, обычно при тяжелых заражениях.

Особенности лечения кандидоза и молочницы у кошек.

Лечение кандидоза у кошек продолжается около двух недель. В любом случае, наружные средства можно применять не более месяца. Если за это время болезнь не устранена, следует обратиться к ветеринару. Так как кандидоз может быть симптомом других, более серьёзных заболеваний или аллергии. Чтобы определить, является ли причиной другое заболевание, ветеринар может провести дополнительные тесты.

Обычно врач назначает контрольное посещение, в ходе которого оценивает результат лечения, проводит обследование кошки и берёт необходимые анализы.

Источник

Кандидоз кошек

Кандидоз или в простонародье молочница – грибковое заболевание, протекающее с поражением кожи, слизистых оболочек ротовой полости, пищеварительного тракта, половых органов и слуховых проходов. В крайне редких случаях в процесс могут быть вовлечены внутренние органы.

Возбудитель кандидоза кошек

Кандидоз вызывается дрожжеподобными грибами кандида (Candida albicans). С одинаковой частотой поражает, как людей, так и животных. Заражение может произойти от больной кошки, но чаще всего кандидоз является результатом нарушения обмена веществ, снижения иммунитета, плохого питания, недостаточного поступления витаминов, при заболеваниях печени или почек, на фоне приема антибиотиков или гормональных препаратов. Кандида является условно-патогенной микрофлорой и в норме присутствует в организме животного в очень небольшом количестве. Ее рост сдерживается нормальным иммунитетом. При неблагоприятных условиях грибы начинают интенсивно размножаться, что и приводит к заболеванию.

Клиническая картина кандидоза кошек

На слизистой оболочке ротовой полости или носа, за веком и в ушной раковине обнаруживаются изъязвления, беспокоящие животное. Очаги поражения покрыты трудноснимаемыми пленками белесовато-серого или желтого цвета. Если пленки убрать, то под ними обнаруживаются кровоточащие ранки. Поражения на коже имеют округлую форму серого или темно-серого цвета. Зудящие и шелушащиеся. На месте очага выпадает шерсть (но волоски не обламываются, как при трихофитии). Нередко присоединяется вторичная микрофлора и возникает мокнутие, ранки нагнаиваются. Чаще всего у кошек при кандидозе поражается кожа в области бедер, спины и поясницы.

Диагностика кандидоза кошек

Диагноз кандидоза выставляется на основе анамнеза, обследования животного и бакпосева с поверхности пораженных участков с обнаружением грибов.

Лечение кандидоза кошек

Лечение кандидоза проводится противогрибковыми препаратами. Самолечением заниматься не стоит, так как существуют разновидности штаммов кандиды, которые чувствительны к различным группам препаратам. И только ветеринар может выбрать тот препарат, который подойдет вашему питомцу исходя из результатов анализов.

Профилактика кандидоза кошек

Не заниматься самолечением (многие хозяева самостоятельно и бездумно назначают своим питомцам антибиотики и другие препараты), придерживаться рекомендаций специалиста, кормить кошку качественными кормами и следить за общим здоровьем.

Related Articles

Болезни глаз кошек

Заболевания глаз у кошек делятся на три основные группы: собственно болезни глаз; патологические изменения в глазах, вызванные поражением других органов и систем; травмы; Деление между первыми двумя группами условное, так.

Болезни нервной системы собак

Заболевания нервной системы собак включают в себя, как поражения головного, так и спинного мозга, а также периферических нервов. Все болезни можно разделить на несколько больших групп. Воспалительные заболевания нервной системы.

Хламидиоз кошек

Хламидиоз кошек – зооантропонозное заболевание, с одинаковой частотой поражающее, как все виды животных, так и человека. Протекает в острой и хронической формах. Характеризуется поражением мочеполовой системы с развитием лихорадки, конъюнктивита.

Источник

Современные представления о грибковой патологии пищеварительного тракта

В гастроэнтерологии, как и в других областях медицины, динамично развиваются методы диагностики и лечения грибковых инфекций на основе изучения физиологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной патологии и медицинской генетики. Детально изучаются уже

В гастроэнтерологии, как и в других областях медицины, динамично развиваются методы диагностики и лечения грибковых инфекций на основе изучения физиологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной патологии и медицинской генетики. Детально изучаются уже известные варианты болезни и описываются редкие и новые нозологические формы.

Грибы, являясь нормальными комменсалами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), становятся патогенными при определенных условиях. Это касается в основном дрожжеподобных грибов Candida spp., виды и даже штаммы которых различаются по факторам агрессии, способности к адгезии и инвазии [15].

Candida albicans — наиболее частый возбудитель кандидоза ЖКТ. Однако в последние годы большую роль играют Candida non-albicans (C. krusei, C. tropicalis, C. kefyr, C. glabrata, C. parapsilosis); у лиц с иммунодефицитом их пропорция составляет более 50%, при «относительно нормальном» иммунитете — 15%.

Грибы Candida (условно-патогенные микроорганизмы) заселяют ЖКТ — этот феномен называется колонизацией, — процесс протекает бессимптомно. Исследование взрослых здоровых добровольцев показало, что Candida albicans присутствует в орофарингеальной зоне у 20–30% из них, в тонком кишечнике — у 50–54%, в толстом кишечнике — у 55–70% и в фекалиях — у 65–70% [9, 13]. При исследовании состава микрофлоры полости рта у населения нескольких стран Европы обнаружено присутствие грибов у 10–25% людей, в кале — у 65–80% [11, 17]. Детально изучена колонизация зева грибами Candida у больных гемобластозами: она составила 33% [8]. В биоптатах гастродуоденальных язв в 17–30% случаев находят дрожжеподобные грибы [12]. У 50% жителей Германии в микробиоте кишечника присутствуют грибы, а у онкогематологических больных колонизация кишечника составляет 63–65% [10, 11]. Нельзя забывать, что у 0,8–4% пациентов грибы случайно обнаруживаются в пузырной и протоковой желчи, а при желчнокаменной болезни — у 15–20%.

Бессимптомное пребывание грибов в ЖКТ может прекратиться, когда они приобретают патогенные свойства. Так, у больных с нейтропенией грибы из кишечника могут диссеминировать в печень, селезенку и легкие, а в катетер-ассоциированной ситуации грибы попадают непосредственно в ток крови, достигают сердца и почек.

Дрожжеподобный гриб Cryptococcus neoformans в патологии ЖКТ как этиологический фактор играет незначительную роль. Он чаще поражает нервную систему и, диссеминируя из первичного очага, вовлекает гастроинтестинальный тракт. Описаны единичные случаи (чаще посмертно) криптококкового эзофагита, стоматита, терминального илеита, колита, холецистита, панкреатита. Как правило, они относились к ВИЧ-серопозитивным больным, а также к пациентам, страдающим гипергаммаглобулинемией Е с рецидивирующими абсцессами печени и перианальной зоны.

Болезни ЖКТ, вызванные диморфными патогенными грибами (II группы патогенности), зарегистрированы в Южной Америке, но время от времени встречаются как спорадические случаи по всему миру. Большинство диморфных грибов в природе существуют в мицелиальной форме, попав в организм они трансформируются в дрожжеподобные и приобретают патогенные свойства. Пероральный путь проникновения не характерен, в ЖКТ эти грибы попадают при диссеминации из других органов. Blastomyces dermatitidis продуцирует гранулематозное повреждение в желудке и тонком кишечнике. Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis и Sporothrix schenckii поражают кишечник только при диссеминации из кожных очагов и респираторного тракта [6, 15].

Грибы Aspergillus spp. редко вызывают болезнь ЖКТ, только в случаях стойкой нейтропении, кахексии и при других отягощающих состояниях.

Грибы класса Zygomycetes могут привести к развитию интестинального зигомикоза, который, как правило, ассоциирован с амебиазом, голоданием, диабетическим кетоацидозом, почечным гемодиализом. Penicillium spp. и Geotrichum поражают ЖКТ также редко.

Дрожжеподобные, плесневые и некоторые диморфные грибы — это условно-патогенные, оппортунистические микроорганизмы, которые широко распространены в окружающей среде и легко могут попадать на кожу, слизистые оболочки полости рта, гениталий и в дыхательные пути. Кроме того, для грибов характерен эндогенный способ существования (миконосительство).

ЖКТ покрыт слизистой оболочкой, состоящей из двух компонентов — поверхностного скользкого, слизистого слоя, по которому микроорганизмы легко продвигаются вдоль всего ЖКТ, и более глубокого плотного гликопротеинового слоя с остатками сиаловой кислоты, который формирует физиологический барьер. Адгезия и последующая инвазия грибов через этот плотный слой возможны только благодаря продукции грибами протеолитических «ферментов инвазии»: коагулазы, каталазы, козеиназы, фосфолипазы, а также фибриллярных протеиновых комплексов и эндотоксинов [15].

При физиологическом благополучии между макро- и микроорганизмами существует определенное равновесие, в котором играют роль, с одной стороны, факторы устойчивости организма к микроскопическим грибам, а с другой — факторы патогенности грибов.

Устойчивость организма зависит от принадлежности к группам риска и состояния иммунной системы.

Перечислим факторы риска развития грибковых инфекций ЖКТ.

- Поражение слизистых оболочек полости рта (красный плоский лишай, зубные протезы, травмы, ксеростомия, использование гормональных ингаляторов).

- Хронические заболевания ЖКТ (атрофический гастрит, гипоацидность желудка, ахалазия, бульбит, эрозивно-язвенные заболевания пищевода и кишечника, дивертикулез, полипоз, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, энтероколит, болезнь Крона, синдром раздраженной кишки, обсемененность желудка Helicobacter pylori, дисбиоз, микст-инфекция кишки).

- Травмирование слизистой оболочки (ожоги, пищеводно-желудочный зонд, эндотрахеальная интубация).

- Беременность.

- Период новорожденности (недоношенность, массивность инфекции при прохождении через родовые пути, естественное несовершенство иммунной системы).

- Пожилой возраст (старение иммунной системы, сопутствующие заболевания, уменьшение амплитуды продольных сокращений пищевода, силы сокращений сфинктеров, нарушение процессов всасывания и т. д.).

- Онкологические и гематологические заболевания (нейтропения).

- Эндокринопатии (особенно сахарный диабет).

- СПИД, ВИЧ-инфицированность.

- Трансплантационные операции.

- Состояния, требующие пребывания в отделениях интенсивной терапии.

- Тяжелые аллергические заболевания.

- Прием антибиотиков, цитостатиков, гормонов и других химиопрепаратов в неадекватных дозах.

- Нарушения питания, в том числе голодание с целью снижения веса.

- Алкоголизм, курение, наркомания.

Важным компонентом защиты от инвазии ЖКТ является иммунная система, ассоциированная с кишечником. Клеточная часть этой системы включает в себя интраэпителиальные лимфоциты, которые препятствуют дисперсии возбудителя через lamina propria и агрегации в пейеровых бляшках. В-лимфоциты кишечника участвуют в продукции секреторных IgA и IgM, которые уменьшают способность грибов к адгезии.

Т-клетки здорового организма продуцируют защитный интерферон, усиливают фагоцитоз, активируют Т-цитотоксические лимфоциты. СД4 и СД8 укрепляют местный иммунитет в ЖКТ. Причем оказалось, что цитотоксичность СД8 играет более существенную роль в предотвращении заболевания, чем предполагали раньше.

В защите важны также макрофагальный и нейтрофильный фагоцитоз, препятствующие диссеминации грибковой, особенно кандидозной инфекции.

У ВИЧ-пациентов и больных с нейтропенией, у которых фагоцитоз резко подавлен, местная инвазия и диссеминация инфекции наступают очень быстро. Известно, что нейтрофилы хотя и не могут полностью защитить слизистую оболочку ЖКТ от «атаки» грибов, но благодаря собственной «киллерной» субстанции через специфический механизм запускают активацию комплемента, который усиливает фагоцитоз. Следует отметить, что фагоцитоз особенно важен при кандидозной инфекции, но «не работает» в тканях против капсулированных криптококков и большинства мицелиальных грибов.

Нормальные биохимические, гистохимические и физиологические процессы в ЖКТ, своевременная регенерация эпителиоцитов, кислотно-ферментативный барьер, полноценная перистальтическая активность также являются защитными факторами, которые препятствуют проникновению грибковой и бактериальной флоры [4]. Роль желудочной кислоты в предотвращении внедрения грибов в слизистую неоспорима. В среде с пониженной кислотностью грибы Candida приобретают патогенные свойства, появляются вегетирующие формы, образуется псевдомицелий или мицелий, повреждающий слизистую оболочку. У ВИЧ-инфицированных лиц, для которых характерна ахлоргидрия, попадающие с пищей грибы Candida могут вызывать кандидоз желудка, в то время как у людей с нормальным иммунитетом эта локализация встречается редко. Роль кислотности желудочного сока в развитии бактериальной и грибковой инфекции кишечника не подтверждена.

Облигатные микроорганизмы желудка и кишечника (аэробные лактобациллы, анаэробные бифидум-бактерии, нормальная кишечная палочка и др.) также играют защитную роль. Применение антибиотиков убивает, наряду с патогенными, и эти «полезные» бактерии, открывая на слизистой оболочке рецепторы адгезии для грибов [2].

Нельзя не упомянуть также о Helicobacter pylori, который довольно часто обитает в желудке, вызывает гастрит, язвенную болезнь, а иногда оказывает канцерогенное воздействие. В свою очередь, лечение хеликобактериоза антибиотиками приводит к активации грибов Candida и кандидозу желудка [1]. Ассоциации грибов с Helicobacter pylori и другими бактериями в ЖКТ встречаются нередко, что требует продуманного адекватного подхода к тактике лечения.

В желудке могут также присутствовать Saccharomyces cerevisiae и некоторые виды Candida, способные сбраживать и ферментировать до винного спирта сахара, попадающие с пищей в желудок. Этот феномен называется синдромом «пивоваренного завода» [14].

Вирулентность грибов, патогенные факторы, как и полисахариды (маннаны), плазмокоагулаза, эндотоксины, липиды, глюкоконъюгаты, влияют на развитие заболевания. Даже от внутривидовых способностей грибов зависит, разовьются ли в каждом конкретном случае кандиданосительство или болезнь [13]. Например, серотип В Candida albicans считается более вирулентным и наиболее распространенным возбудителем орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных больных, также он поражает генитоуринарную систему и нередко выделяется из зева у гомосексуалистов.

Микроскопически факторы агрессии грибов Candida проявляются формированием ростковых трубок, псевдогифов и истинного мицелия — за счет них грибы могут врастать в стенку фагоцитов. Однако дрожжи, которые не способны продуцировать мицелий, такие, как Candida glabrata, Cryptococcus neoformans, также могут вызывать заболевания ЖКТ.

Диагностика

Тщательное изучение анамнеза, выявление факторов риска, хронических заболеваний ЖКТ, патогномоничных клинических симптомов играют большую роль в своевременности установления диагноза.

В последние годы за счет эндоскопических технологий расширились возможности диагностики грибкового эзофагита и гастрита. При эзофагогастродуоденоскопии обращают внимание на гиперемию и изъязвления слизистой, наличие белых налетов и «пленок», сужение просвета пищевода, скопление слизи. Во время этой процедуры в обязательном порядке следует брать материал для микробиологического исследования, так как не всегда этиология этих проявлений грибковая. Причем информативность исследования налетов выше, чем биоптатов (95% по сравнению с 39%).

Особенно перспективны видеоинформационные эндоскопические исследования с цифровой регистрацией и анализом изображения. Четкое разграничение неизмененных и патологических тканей, анализ гистохимических процессов в слизистой оболочке пищеварительного тракта возможны с помощью эндоскопической спектроскопии и флюоресцентной эндоскопии. Видео- и колоноскопия, хромоэндоскопия на фоне «лекарственного» сна по технологии «Диантек» имеют высокое качество исследования, безболезненность манипуляций и отсутствие стресса и страха у пациентов.

Следует, однако, подчеркнуть, что инвазивные манипуляции при воспаленной слизистой ЖКТ небезопасны, могут способствовать грибковой и бактериальной диссеминации, а иногда приводят к травме и перфорации стенки пищевода или желудка. Эндоскопическая ультрасонография с допплеровским картированием, контрастным усилением тканевых и сосудистых структур перспективна, она позволяет детально дифференцировать все слои стенки пищеварительного тракта. Неинвазивные методы — виртуальная эндоскопия, позволяющая получить трехмерное изображение, магнитно-резонансное исследование — имеют большое будущее [3].

Изучение гастродуоденальной моторики с помощью сцинтиграфии и электрогастрографии также важно для диагностики и назначения дополнительных лекарственных средств, так как нарушение двигательной функции желудка, «застой» в ЖКТ создают условия для размножения грибов и бактерий. Колоноскопия дает возможность оценить состояние слизистой кишечника, наличие белого налета, язвенных дефектов и т. д. В перспективе в гастроэнтерологии будут внедряться методы, в основе которых лежат новые научно-практические исследования: иммуноферментный анализ фекальных антигенов, ПЦР и даже генетическое тестирование [3].

Еще одним достаточно информативным методом в гастроэнтерологии является рентгенография пищевода, желудка и кишечника. Она дает возможность выявить дефекты наполнения (депо бария), изъязвления, деформацию, конвергенцию складок, изменения контуров и глубины перистальтики, сужение или расширение пищеводной трубки. С помощью рентгенографии желудка можно оценить его моторику, своевременность эвакуации пищевого комка, что важно для понимания патогенеза заболевания.

|

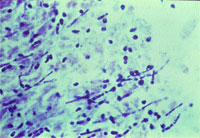

| Рисунок 1. Кандидозный эзофагит. Почкующиеся клетки и псевдогифы грибов Candida albicans на эзофагеальной язве |

|

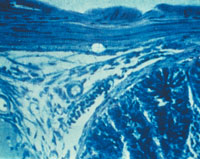

| Рисунок 2. Кандидозный энтерит. Утолщенные ворсинки и дефект слизистой тонкой кишки; псевдогифы грибов Candida |

Лабораторное подтверждение грибкового заболевания ЖКТ возможно при микроскопировании и/или культуральном исследовании смывов со слизистых оболочек полости рта и пищевода, содержимого желудка и кишечника, патологических «пленок», налетов и др. Количественная оценка грибов в биосубстратах должна проводиться в сопоставлении с клинической симптоматикой, с учетом наличия фоновых заболеваний, микст-инфекции и т. д. Например, обнаружение на слизистых единичных колоний Candida не является основанием для постановки диагноза «кандидоз» у иммунокомпетентных пациентов.

В кале диагностическую значимость приобретает количество колоний (более 10 5 –10 6 ). По-другому, с более низким диагностическим порогом, интерпретируются результаты посевов у иммуносупрессированных лиц, при нейтропении у больных СПИДом и в отделениях интенсивной терапии. Следует также обращать внимание на способность грибов к вегетации и образованию мицелия, так как это является одним из лабораторных признаков, подтверждающих диагноз кандидоза.

Гистологическое (окраска по Гомори–Гроккоту, ШИК-реакция) и цитологическое (окраска по Романовскому–Гимзе) исследования биоптатов позволяют обнаружить тканевые формы грибов. Многими авторами эти методы рассматриваются как наиболее достоверные. Кроме того, мицелий и псевдомицелий в тканях служат подтверждением наличия инвазивной формы грибковой инфекции ЖКТ (рис. 1, 2).

Кандидоз

Это наиболее распространенная грибковая оппортунистическая висцеральная патология. Агрессивные свойства грибов Candidа проявляются в их способности через стадию адгезии и инвазии поражать слизистые оболочки любых органов, в том числе и ЖКТ. Причем «атаке» подвергается чаще всего многослойный плоский эпителий полости рта и пищевода, реже — однослойный цилиндрический эпителий кишечника. Поэтому, как правило, в верхних отделах ЖКТ происходит инвазия грибов Candidа, а в отделах, расположенных ниже желудка, — колонизация. В то же время в кишечнике даже на стадии адгезии могут наблюдаться клинические симптомы — проявления неинвазивного кандидоза [10].

Язвенные дефекты пищевода, желудка и кишечника поддерживают грибковую колонизацию вплоть до инвазии. Желудочно-кишечный кандидоз нередко приводит к кандидемии.

Классификация кандидоза

I. Орофарингеальный кандидоз.

- Кандидоз полости рта у новорожденных.

- Псевдомембранозный кандидоз.

- Атрофический кандидоз полости рта (чаще у пожилых).

- Эритематозный кандидоз (новая форма).

- Срединный ромбовидный глоссит.

- Лейкоплакия, ассоциированная с кандидозом.

- Ангулярный кандидозный хейлит.

- Кандидозный гингивит (изолированно встречается редко).

II. Кандидозный эзофагит.

III. Кандидоз желудка.

- Эрозивно-фибринозный гастрит (диффузный).

- Вторичный кандидоз на фоне язвенной болезни.

- IV. Кандидоз кишечника.

- Псевдомембранозный.

- Коллагеновый.

- Лимфоцитарный.

V. Кандидозный проктосигмоидит.

VI. Перианальный кандидоз.

VII. Секреторная диарея, ассоциированная с кандидозом.

|

| Рисунок 3. Кандидозный глоссит. Типичные белые налеты и эрозии на воспаленной инфильтрированной слизистой |

Среди всех локализаций кандидоза пищеварительного тракта орофарингеальная занимает 1-е место (рис. 3).

О кандидозе полости рта упоминал еще Гиппократ, а впервые описал его хирург Лангенберк в 1839 г.

Кандидозный стоматит у новорожденных — распространенное заболевание. В первые дни после рождения слизистые ребенка устойчивы к грибам.

В дальнейшем недостаточная секреция IgA и постепенное снижение антимикробного иммунитета, переданного от матери, приводят к высокой заболеваемости. Патогномоничный синдром — белые творожистые налеты на слизистой полости рта, так называемая «молочница» [16].

Кандидоз ассоциирован также с ношением протезов. При этом развивается атрофический кандидоз, огромное количество грибов скапливается в щечных складках на фоне красного точечного воспаления слизистой; инвазия, как правило, отсутствует.

Кандидозный эзофагит в стационарах общего профиля встречается у 1,3–2,8% больных, в отделениях трансплантации — до 4%, при диссеминированном карциноматозе — от 2,8 до 6,7%. Это заболевание протекает часто без субъективных жалоб и выявляется случайно при «сплошных» исследованиях населения в 1–7% случаев [5, 17]. Иногда больные отмечают боль и дискомфорт при прохождении твердой и жидкой пищи, дисфагию, гиперсаливацию. По глубине поражения эндоскопически выделяют четыре типа — от легкого отека, гиперемии, единичных белых налетов

С. А. Бурова, доктор медицинских наук, профессор

Национальная академия микологии, ГКБ № 81, Москва

Источник