Выпадение глазного яблока у собак и кошек. Что делать до обращения к ветеринарному врачу?

Артюшина Ю.Ю.к.в.н. врач-офтальмолог

Ветеринарная клиника «Асвет» г. Одинцово, Московская область.

Выпадение глазного яблока(травматический экзофтальм, проптоз, вывих глаза) является довольно распространенным неотложнымофтальмологическим состоянием с которой может столкнуться любой практикующий ветеринарный врач или владелец животного. К возникновениювывиха глазного яблока в основном приводит тупая травма черепа, травмы и деформации тканей области глаз и морды животного. Тупые травмы орбиты у мелких животных обычно возникают от столкновения с неподвижными предметами или от нанесенных прямых повреждений (в случаях авто-травмы). К возникновению выпадения глаза у животных обычно приводит тяжелая травма, поэтому пострадавшее животное необходимо тщательно осмотреть на наличие других повреждений, не затрагивающих орган зрения.

Наиболее часто выпадение глазного яблока регистрируется у отдельных пород собак( пекинесы, мопсы, бульдоги, японские хины и т. п.) и кошек (персидские,экзоты и т. п). Костная орбита у этих пород не глубокая вследствие породных особенностей черепа, что обуславливает наличие выпуклых, выступающих из орбиты глазных яблок. У таких животных вывих глазного яблока может быть спровоцирован даже чрезмерным давлением поводка.

Травмы глаз и черепа могут сопровождаться одно- или двусторонним вывихом глаза с наличием/отсутствием косоглазия, ранениями, местными кровотечениями. Как правило, следствием ранения является видимое кровотечение из тканей окружающих глазное яблоко. Резкие смещения глазного яблока из орбиты сопровождаются разрывами мышц глазного яблока и обширным кровоизлиянием. Контузия глаза сопровождаетсяповреждением его оболочек, внутриглазных структур и сосудов. Вслед за первичными изменениями, вызванными в тканях глаза в момент травмы, в них со временем развиваются многообразные вторичные изменения, не менее опасные. Тяжесть течения и осложнений контузии связана с различной интенсивностью травмы, длительности времени с момента инцидента и до оказания врачебной помощи. По тяжести состояния различают 4 степени травматического выпадения глаза: при 1-2й степени сохранение глаза и зрительных функций возможно, при 3й степени- возможно сохранить глаз как орган, при 4й степени- сохранение глаза не возможно. Поэтому прогноз для сохранения зрения после вывиха глаза- всегда осторожный, вплоть до полной потери зрения. Множественные травмы глаза могут потребовать хирургического удаления глазного яблока.

Прогноз более благоприятный при следующих условиях:

- у животных с «короткой» мордочкой;

- у поступивших в клинику в первые 2 часа после полученной травмы;

- при травме вызвавшей не большое смещение глазного яблока из орбиты.

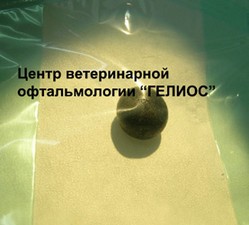

Признаки тяжелого повреждения глаза (Рис.1):

- очень выраженное смещение глазного яблока вперед из орбиты;

- отсутствие сужения зрачка поврежденного глаза на яркий луч света;

- наличие максимально расширенного зрачка у поврежденного глаза;

- появление свободной крови внутри ранее прозрачных структур глаза;

- глаз стал выраженно мягким на ощупь в сравнении со здоровым глазом.

Начало лечения позднее 3-4 часов с момента полученной травмы зачастую ведет к не благоприятному прогнозу для сохранения глаза, как органа.

Рис.1. Тяжелый двусторонний вывих глазных яблок.

К благоприятным клиническим признакам (Рис.2) можно отнести:

- небольшое смещение глаза вперед из орбиты;

- сужение зрачка в ответ на яркий луч света направленный в глаз,

- наличие выражено суженного зрачка,

- глаз на ощупь такой же упругий, как и здоровый,

- не видимой крови внутри ранее прозрачных структур глаза.

Непродолжительное время от момента травмы до начала лечения (менее 30 мин) позволяет получить быструю врачебную помощь и улучшить прогноз в попытке сохранения глаза.

Рис. 2 Выпадение глаза с благоприятным прогнозом на лечении.

У пациентов с тяжелым повреждением глаза, множественным разрушением его структур- проводят хирургическое удаление глаза.

Операцию по удалению глаза проводят в условиях клиники, после нормализации общего состояния организма животного перед общим наркозом.

Удаление глаза можно проводить на любом этапе курса лечения, поэтому попытки врачей сохранить глаз до осмотра специалиста-офтальмологавсегда оправданы.

При осмотре офтальмолога с владельцем всегда обсуждаются перспективы лечения и прогноз для зрения, так как владелец животного может предпочесть проведение удаления глаза для быстрого излечения если надежда на возвращение зрения в будущем отсутствует. Необходимо понимать, что даже при сохранении глазного яблока для полной стабилизации пациента может потребоваться длительное лечение.

Как помочь питомцу при такой травме?

До начала лечебных мероприятий в условиях клиники владелец может самостоятельно облегчить состояние животного и защитить глаз от дальнейших повреждений.

Основной целью является: предупреждение образования мощного отека области орбиты, предупреждение и остановку кровотечения,предотвращение высыхания поверхности глаза. Для профилактики кровотечения и образования обширных отеков и гематом области орбиты животное рекомендовано содержать в максимально спокойном состоянии, особенно в первые сутки после после полученной травмы. Для снижения отека и кровоточивости можно использовать пакет со льдом наложенный на височную область. Пакет желательно предварительно обернуть чистой салфеткой. Для поверхностного очищения глаза от загрязнений и временного увлажнения поверхности глаза можно оросить глаз теплым раствором натрия хлорида 0,9% и далее периодически наносить глазные гели ( Офта-гель/ Корнерегель) или мазь Левомеколь. Проведя первую помощь травмированному питомцу необходимо обратиться в клинику чем скорее, тем лучше. Результат лечения напрямую зависит от тяжести травмы, времени обращения за помощью и квалификации врача.

После проведенного осмотра врач может предложить провести хирургическое вправление глаза в орбиту,с фиксацией за веками, под общим наркозом. После вправления глазного яблока в орбиту на веки накладываются специальные швы,обеспечивающие хорошее смыкание век и удерживание глаза внутри орбиты. Такие швы накладывают в среднем на 3 недели. Весь послеоперационный период животное носит защитный воротник для сохранности швов, владелец проводит их ежедневную обработку.

Для предупреждения развития инфекции тканей орбиты и глазного яблока врач назначает курс антибиотиков широкого спектра действия.Дополнительно рекомендуется применение антиоксидантов.

Примерно через 14-21 день после травмы планируется хирургическая коррекция косоглазия, которое обычно присутствует при выпадении глазного яблока.

Источник

Интраокулярное протезирование у собак и кошек

Несмотря на значительный прогресс ветеринарной офтальмологии в России за последние несколько лет, до сегодняшнего дня, оставался абсолютно неизученным вопрос косметически-восстановительных операций при патологиях глазного яблока, связанных со значительным повреждением внутриглазных структур, когда зрительные функции необратимо потеряны, пораженное глазное яблоко является источником физической боли и страданий, а развивающийся внутри глаза патологический процесс, представляет опасность для здоровья и жизни животного. Это такие тяжелые патологии, как терминальная (абсолютная) глаукома, тяжелые проникающие ранения глазного яблока с тотальным повреждением внутриглазных структур, тяжелые тупые травмы и контузии глаза, сопровождающиеся обширными кровоизлияниями и сочетанными повреждениями сосудистой оболочки, сетчатки и стекловидного тела и т.д. и т.п (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4).

|  |  |  |

| Рис. 1. Атрофия глазного яблока у мопса вследствие старой травмы (проникающее ранение роговицы). | Рис. 2. Дегенерация центральной части роговицы у мопса вследствие ранее перенесенной тяжелой тупой травмы глаза. | Рис. 3. Расплавление и перфорация тканей роговицы с выпадением внутриглазных структур у бульмастифа. | Рис. 4. Терминальная глаукома, буфтальм у малого пуделя. |

|---|

При таких патологиях, восстановить функции поврежденного глаза не представляется возможным, а единственными доступными операционными методами были эвисцерация и энуклеация глазного яблока.

Метод эвисцерации, при всей своей технической простоте и надежности исполнения, обладает одним значительным недостатком — через несколько недель после проведения операции, глазное яблоко сильно уменьшается в размерах, по сравнению со здоровым глазом, что, вызывает следующие проблемы:

— Плохой косметический эффект — глазная щель оперированного глаза сильно деформируется, маленький глаз на фоне большой глазной щели выглядит неэстетично, дефект хорошо заметен.

— Уменьшение глазного яблока провоцирует заворот верхнего, и, заворот или выворот нижнего века, что приводит к травмированию конъюнктивы веками, значительно увеличивает количество слизистых выделений и слезы, в ряде случаев, провоцирует постоянный гнойный конъюнктивит.

— Поскольку третье веко не прилегает более к поверхности роговицы, под ним скапливается значительное количество инородных частиц, раздражающих глаз, а железа третьего века, которая, на нормальном глазу удерживается внутри орбиты не только своей связкой, но и за счет плотного контакта между третьим веком и стенкой глазного яблока, иногда выпадает наружу и ущемляется (данное явление было отмечено у собак брахиоцефальных пород – мопсы, пекинесы, и у собак с большой орбитой – немецкие доги, немецкие овчарки).

Для устранения подобных недостатков требуются дополнительные хирургические вмешательства, постоянный терапевтический уход, что создает дополнительные проблемы, как лечащему врачу, так и животному и его владельцу.

Метод энуклеации – весьма агрессивное оперативное вмешательство, требует глубокой анестезии, часто сопровождается значительной кровопотерей и совершенно необратимо меняет внешний вид животного отнюдь не в лучшую сторону, что, в большинстве случаев, крайне болезненно переносится владельцами. Кроме того, в случае плохой регенерации тканей, внутри зашитой орбиты остается полость, которая является потенциальным очагом воспалительного или неопластического процесса (Рис. 5 а, б, в, г. Энуклеация глазного яблока у ротвейлера).

|  |  |  |

| Рис. 5а. Хронический увеит в сочетании с грануломатозным эписклеритом | Рис. 5б. Глазное яблоко удалено, третье веко и веки обрезаны | Рис. 5в. Мягкие ткани орбиты сопоставлены прерывистыми швами, поставлен дренаж | Рис. 5г. Кожа ушита прерывистыми узловатыми швами |

|---|

Для решения данной проблемы, нами, впервые в Российской ветеринарной офтальмологической практике разработан, испытан и успешно применяется метод интраокулярного протезирования глазного яблока у собак и кошек.

Сущность метода: заключается в имплантации внутрь глазного яблока (после предварительного удаления внутриглазных структур) протеза сферической формы, который, после заживления операционный раны обеспечивает:

- сохранение формы и размера нормального глазного яблока,

- восстановление нормальной формы и размера глазного яблока при глазных патологиях,

- анатомически правильное положение глазного яблока в орбите,

- анатомически правильное прилегание век к глазному яблоку и положение третьего века,

- нормальную работу экстраокулярных глазных мышц,

- хороший косметический эффект.

Оперативное вмешательство проводят под общей анестезией. Продолжительность операции не превышает 30 минут.

Показания к применению: хроническая, терминальная (абсолютная) глаукома, буфтальм; тяжелые глазные травмы (в том числе и проникающие, без развития гнойного воспаления); хронические, неинфекционные увеиты (при необратимой потере зрительных функций); тотальный гемофтальм; предотвращение уменьшения глазного яблока при атрофических процессах различной этиологии.

Противопоказания: интраокулярная или интраорбитальная неоплазии; панофтальмит или любые гнойные воспалительные процессы внутри глазного яблока или орбиты; обширные (более 50% площади) язвенные или дегенеративные поражения роговицы, сопровождающиеся ее истончением.

Интраокулярный протез: из твердого, медицинского, нетоксичного силикона, сферической формы, окрашенный или неокрашенный, стерильный (Рис. 6, Рис. 7).

|  |

| Рис.6. Протезы из силикона, различные варианты окраски | Рис.7. Силиконовый протез в стерильной упаковке |

|---|

Послеоперационный уход: заключается в обязательном ношении животным защитного воротника в течение 3-4 недель. Местно применяют глазные растворы антибиотиков и кератопротекторы 2-3 раза в день, в течение 21-28 дней. Системно, нестероидные противовоспалительные препараты в течение 3-7 дней; при необходимости, антибиотики 7-10 дней. Использование рассасывающегося шовного материала позволяет не снимать швы с операционного разреза – они рассасываются самостоятельно.

Результаты: послеоперационный период характеризуется постепенным уменьшением размеров глазного яблока до размеров протеза; роговица вначале подвергается интенсивной васкуляризации, имеет красный цвет, постепенно (к 4-5 неделе) роговица приобретает постоянный цвет, от темно-серого до темно коричневого. Полное заживление разреза на 4 неделю. У 60% собак и 100% кошек роговица частично или полностью восстановила прозрачность. После завершения послеоперационного периода, роговица гладкая, блестящая, сферичная; глазодвигательные и мигательные функции полностью восстанавливаются; положение третьего века и уровень слезопродукции соответствуют норме. Общее состояние животных соответствует состоянию до начала заболевания. Владельцы прооперированных животных оценивают косметический эффект операции как очень хороший (рис. 8 а, б, в., рис. 9 а, б ,в ,г., рис. 10 а, б, в, г., рис. 11 а. б., рис. 12 а, б, в, г) .

|  |  | |

| Рис 8а. Вторичная терминальная глаукома у 13,5 летнего кота | Рис. 8б. Сразу после операции | Рис. 8в. Через 2 месяца после операции | |

|---|---|---|---|

|  |  |  |

| Рис. 9а. Терминальная глаукома у 3-х летнего Чи-хуа-хуа. | Рис. 9б. Вид глаза на момент операции | Рис 9в. Через 3 недели после операции | Рис 9г. Через 1,5 месяца после операции |

|  |  |  |

| Рис. 10а. Ягд терьер, 4 года, Люксация хрусталика и вторичная глаукома | Рис. 10б. Протез имплантирован | Рис. 10в. Через 2 недели после операции | Рис. 10г. Через 1 месяц после операции |

|  | ||

| Рис. 11а. Катаракта, люксация хрусталика, увеит и глаукома у 7 летнего английского кокера | Рис. 11б. Через 3 недели после операции | ||

|  |  |  |

| Рис. 12а. Центральная дегенерация роговицы и хронический воспалительный процесс у 4-х летнего мопса | Рис. 12б. Протез имплантирован через центральный разрез роговицы | Рис. 12в. Глаз после операции | Рис. 12г. Через месяц после операции |

Заключение: с момента внедрения имплантации интраокулярных протезов, по указанной выше методике были прооперированы животные со следующими патологиями (Таблица 1, рис 13.):

Таблица 1. Породные, возрастные и диагностические характеристики животных, прооперированных по методике интраокулярного протезирования

| № | Порода | Возраст | Диагноз (показание к протезированию) |

|---|---|---|---|

| Собаки | |||

| 1 | Кокер-спаниель | 6 лет | люксация хрусталика, терминальная глаукома |

| 2 | Кокер-спаниель | 8 лет | травма роговицы, хронический увеит |

| 3 | Кокер-спаниель | 11 лет | хронический увеит |

| 4 | Кокер-спаниель | 13 лет | терминальная глаукома |

| 5 | Фокс-терьер | 5 лет | люксация хрусталика, вторичная терминальная глаукома |

| 6 | Такса | 5 лет | OD. терминальная глаукома |

| 7 | OS. люксация хрусталика, вторичная терминальная глаукома | ||

| 8 | Пекинес | 3 года | терминальная глаукома |

| 9 | Немецкая овчарка | 11 лет | терминальная глаукома, буфтальм |

| 10 | Чи-хуа-хуа | 3 года | терминальная глаукома |

| 11 | Ягд-терьер | 4 года | люксация хрусталика, вторичная глаукома |

| 12 | Мопс | 4 года | дегенерация центральной части роговицы вследствие старой травмы и хронический воспалительный процесс. |

| 13 | Беспородная | 7 лет | терминальная глаукома, буфтальм |

| 14 | Черный терьер | 6 лет | тяжелая тупая травма глазного яблока |

| 15 | Средний пудель | 13 лет | OS: катаракта, люксация хрусталика, увеит, глаукома |

| 16 | OD: терминальная глаукома, буфтальм | ||

| 17 | Бульмастиф | 6 лет | обширное повреждение и лизис центральной части роговицы с выпадением содержимого глазного яблока |

| КОШКИ | |||

| 18 | Персидская | 13,5 лет | хронический увеит |

| 19 | Персидская | 13 лет | артериальная гипертензия, тотальный гемофтальм |

| 20 | Беспородная | 5 лет | проникающее ранение роговицы с выпадением содержимого глазного яблока |

| 21 | Беспородная | 13 лет | вторичная терминальная глаукома |

| 22 | Беспородная | 15 лет | вторичная терминальная глаукома |

Рис. 13. Процентное соотношение глазных патологий, явившихся показанием к интраокулярному протезированию (всего 22 случая).

Максимальный срок наблюдения, на апрель 2006 года, составил 9 месяцев. Из всех оперированных животных, только в одном случае было отмечено осложнение, связанное с самотравмированием животного в раннем послеоперационном периоде: через 2 недели после операции собака повредила большую часть швов, что повлекло за собой расхождение краев разреза и выпирание протеза. Животное было переоперировано и протез заменен на меньший по размеру, больше послеоперационных осложнений отмечено не было. Ни в одном не было отмечено реакции на имплантат ни в раннем, ни в отдаленном послеоперационном периоде.

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные, позволяют говорить об успешном внедрении методики интраокулярного протезирования в офтальмологию мелких домашних животных.

Источник