Калицивирусная инфекция кошек

Этиология. Возбудителем болезни является РНК- содержащий вирус, диаметром 30-40нм., кубической формы Вирус сравнительно устойчив во внешней среде , в не организма больного животного он может жить в течение 8-10дней, что способствует его широкому распространению. Вирус устойчив к ряду дезинфицирующих средств, однако легко инактивируется растворами хлорной извести.

Эпизоотологические данные. Кальцивироз распространен повсеместно, обладает способностью заражать всех кошачьих, вне зависимости от породы и возраста. При этом наиболее чувствительными к данному заболеванию являются котята и кошки до 2 лет. Болезнь чаще протекает в холодное время года, чему способствует и снижение естественной резистентности организма. Кальцивирусы сами по себе слабовирулентны из-за чего болезнь протекает у кошек латентно (скрыто), однако если произойдет наслоение других микроорганизмов (бактерий, вирусов, микоплазм) то это может привести к гибели более 80% кошек. Если имеет место групповое содержание кошек то болезнь может быстро распространиться и носить характер постоянных эпизоотических вспышек.

Больные кошки и кошки-вирусносители выделяют возбудителя во внешнею среду с истечениями из ротовой и носовой полости, со слезными секретами, фекалиями и мочой в течение нескольких месяцев.

Заражение кошек происходит:

- алиментарным путем;

- при непосредственном контакте;

- аэрогенно;

- через кожу и предметы ухода.

Патогенез. Вирус кальцивирусной инфекции попав в организм кошки начинает активно размножаться на слизистых оболочках ротовой полости, образуя в начале гладкие полусферические, четко ограниченные пузырьки, которые имеют диаметр 0,5-1мм. При внимательном осмотре ротовой полости эти пузырьки мы обнаруживаем в первую очередь на верхней и боковых поверхностях языка, в области твердого неба. Данные пузырьки в дальнейшем появляются за пределами ротовой полости-на наружных частях ноздрей. Спустя некоторое время пузырьки начинают лопаться, на их месте появляются эрозии, которые в дальнейшем имеют склонность к углублению и изъязвлению. В дальнейшем, в течение последующих двух недель слизистая оболочка на месте образовавшихся эрозий подвергается регенерации. Наиболее активно вирус калицивироза размножается в подчелюстных лимфоузлах, эпителиальных клетках крипт миндалин, вызывая при этом своим патогенным действием дистрофию и их некроз. В криптах миндалин вирус находится в течение нескольких недель, даже после клинического выздоровления кошки, обуславливая длительное вирусносительство. Некоторые штаммы вируса обладают способностью проникать в легкие кошки, где в легочных альвеоцитах, активно размножаются, вызывая их некроз и в конечном итоге развитие пневмонии.

Клинические признаки: Инкубационный (скрытый) период в зависимости от вирулентности вируса и резистентности организма кошки длится от 2 до 10 дней, доходя в отдельных случаях до 3недель. Болезнь начинается обычно с лихорадки, при которой температура 40-40,5 градусов держится у кошки в течение 3-4дней. У кошки появляется чихание, кашель из носа и глаз отмечаем серозные истечения, угнетение и отказ от корма. При осмотре ротовой полости на слизистых оболочках языка, мягком и твердом небе, губах и средней щели ноздрей выявляем в зависимости от того когда владельцы животного обратились за помощь –четко отграниченные пузырьки, в диаметре 0,5-1мм или же находим и язвочки. Иногда ветврач имеет дело при осмотре такой кошки только с одиним симптомом — изъязвления в полости рта, которые являются для ветспециалиста характерным признаком кальцевирусной инфекции. Иногда язвы на языке и твердом небе могут появится одновременно с выделениями из носа и глаз. С появлением в ротовой полости язв у кошки появляется обильное слюнотечение. Если владельцы кошки за ветеринарной помощью обращаются в более поздние сроки от начала болезни, то иногда приходится диагносцировть у такого животного трахеит, бронхит и даже пневмонию. Болезнь длится 1-4 недели. Летальность при данной болезни доходит до 30%. У котят калицивироз вызывает развитие первичных вирусных пневмоний, сопровождающихся депрессией, одышкой, при аускультации в области легких хрипы, и звук крепитации. Такая форма болезни у котят обычно заканчивается смертью, которой предшествует угнетение, рвота и понос.

У заболевших котят в возрасте 1,5-6месяцев симптомы болезни часто носят неспецифический характер: вялость, угнетение, понос, рвота, учащенное дыхание, при клиническом обследование выявляем пневмонию, ларингиты, трахеит. При исследовании крови-анемию и похожи на вирусный энтерит (панлейкемия кошек). В отличие от вирусного энтерита при кальцевирусной инфекции мы всегда у котят диагностируем язвенный глоссит. У котят в возрасте 12-14 недель болезнь может проявляться поражением головного мозга и сопровождается нервными симптомами (судороги). Смерть котенка наступает через несколько дней. Данная картина болезни наблюдается у котят в возрасте 1-4мес, когда у них заканчивается коллостральный иммунитет переданный матерью.

Отдельные штаммы вируса вызывают у кошек пирексию и хромоту на фоне оральных и респираторных симптомов.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии павших кошек находим описанные выше клинические признаки поражения на слизистой оболочке ротовой полости, при вскрытие легких – интерстициальную пневмонию.

Диагноз на кальцивирусную инфекцию кошек ставится комплексно с учетом эпизоотологической обстановки в данной местности, характерных клинических признаков болезни, и данных лабораторного исследования. Для лабораторного исследования ветврач направляет истечения из носа, глаз или ротовой полости, а также направить пробу крови в начале заболевания и спустя две недели (происходит нарастание титра антител против калицивируса). В лаборатории вирус определяют реакцией ИФА и ПЦР.

Дифференциальный диагноз. Исключаем инфекционный ринотрахеит (герпесвирусная инфекция). При инфекционном ринотрахеите отмечаем более сильное слюнотечение, общее недомогание, чихание, выделения из глаз и носа, наличие кератита, но в тоже время отсутствует хромота. Проводится дифференциальная диагностика с хламидиозом и стоматитами различной этиологии.

Лечение. Больную кошку необходимо изолировать. Ввиду отсутствия в настоящее время противовирусных препаратов лечение больных кошек должно быть направлено на улучшение условий содержания, владельцы должны обеспечить своих питомцев полноценными кормами мягкой консистенции. Лечение состоит из использования средств симптоматической терапии, а также должно быть направлено направлено на профилактику и лечение вторичных воспалительных процессов обусловленных секундарной инфекцией в верхних дыхательных путях, легких, в ротовой полости, желудке и кишечнике.

В целях профилактики секундарной инфекции применяют антибиотики широкого спектра действия в т.ч. и современные цефалоспоринового ряда. Специфические препараты — витафел, фоспринил, анандин; больному животному проводится десенсибилизирующая терапия включающая в себя применение раствора Рингера — Локка, 5%-ной глюкозы, гамавит, витамины группы В, витамин С, катазол. Применяют иммуностимуляторы-иммунофан, полиферрин-А,тимолин,тимаген, риботан; из отхаркивающих средств-пертуссин, бромгексин; Для обработки ротовой полости применяют антисептические растворы- винилин, раствор фурацилина. Кошкам у которых имеются стойкие язвенные поражения, необходимо применять иммуномодуляторы- циклоферон, камедон, фоспринил, максидин. Если у больных животных отмечаются аллергические реакции, то применяем антигистаминные препараты. При поражение суставов применяем азиниоприн и кортикостероиды, для снятия мышечных и суставных болей-обезболивающие. При поражение глаз – назначаются глазные капли «Декта-2», «Барс» и др.

Профилактика строится на соблюдение владельцами животных общих мер борьбы со всеми инфекционными заболеваниями- полноценное кормление, соблюдение ветеринарно- санитарных правил содержания кошек, своевременное проведение дегельминтизации, борьба с эктопаразитами, исключение контакта с бродячими кошками. В качестве средств специфической профилактики проводится вакцинация. Сейчас для профилактики кальцевирусной инфекции приеняются следующие вакцины: Мультифен -3 (против панлейкопении, ринотрахеита, кальцевирусной инфекции кошек).

Мультифен -4 (против панлейкопении, ринотрахеита, кальцевирусной инфекции и хламидиоза кошек), Нобивак-Трикант, «Нобивак форкат», «Феловакс-4».

Владельцы животных должны знать, что вакцинации подлежат только здоровые животные. За 5-7дней до вакцинации необходимо провести процедуру дегельминтизации антгельминтиками- Альбен С, Фебтал, Поливеркан, Дронтал для кошек. Вакцинация котят первый раз проводится в возрасте 8-12 недель, повторная через 21-28дней. Взрослых кошек для создания устойчивого иммунитета необходимо вакцинировать ежегодно. Иммунитет у вакцинированных животных после вакцинации наступает через 14днейи после проведения ревакцинации сохраняется в течение года.

3 комментария к “Калицивирусная инфекция кошек”

Источник

Калицивирусная инфекция кошек

Калицивирусная инфекция (англ. — Feline calicivirus disease; калицивироз, ринотрахеит-калицивироз) — остро протекающая высококонтагиозная болезнь кошек, сопровождающаяся лихорадкой, с преимущественным поражением респираторных органов и ротовой полости и образованием язвы на языке, мягком и твердом нёбе, губах и средней щели ноздрей.

Возбудитель болезни

Возбудитель — РНК-содержащий небольшого размера (З0…40нм) калицивирус (Calicivirus), относящийся к семейству Picornaviridae. При серологическом исследовании выделено четыре антигенных штамма (более 20 серотипов), которые распространены по всему миру. Возбудитель размножается в плазме культуры клеток почки и языка котенка, ЦПД в цитоплазме наступает через 24…34 ч без образования внутриядерных включений.

Вирус сравнительно устойчив к повышенной температуре, изменениям рН до 4,0, эфиру и хлороформу. Некоторые штаммы чувствительны и к высоким рН, однако инактивируются растворами хлорной извести и хлорамина. В сухой среде вирус сохраняется 2…3 дня, а во влажной —до 10 дней.

Эпизоотология

Калицивирусная инфекция распространена повсеместно. Заболевание поражает всех кошачьих. Больные кошки и вирусоносители могут выделять возбудитель с истечениями из ротовой и носовой полостей, со слезными секретами, фекалиями и мочой в течение нескольких месяцев. Заражение происходит алиментарным путем, при непосредственном контакте, аэрогенно, через одежду и предметы ухода. Болезнь чаще проявляется в холодное время года. Наиболее восприимчив молодняк в возрасте от 1 мес до 2 лет. Калицивирусы кошек слабовирулентны, и болезнь чаще протекает латентно, однако в сочетании с другими агентами (бактерии, вирусы, микоплазмы) калицивирусная инфекция может вызвать гибель более 80 % кошек. При групповом содержании болезнь может значительно распространяться и приобретать характер постоянных эпизоотических вспышек.

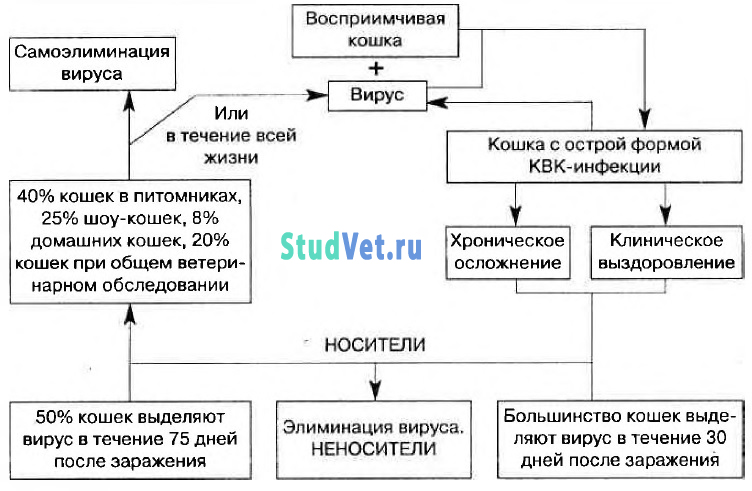

Рисунок 1 — Схема эпизоотологии калицивирусной инфекции кошек

Патогенез

При поражении вирусом эпителия слизистой оболочки ротовой полости вначале на ней образуются гладкие полусферические, четко отграниченные пузырьки диаметром 5-10 мм. Пузырьки появляются главным образом в области верхней и боковых поверхностей языка, на твердом нёбе по обе стороны от его средней линии, а также вне ротовой полости — на наружных частях ноздрей. Пузырьки вскоре лопаются. На их месте образуются эрозии, которые могут углубляться и изъязвляться, что чаще отмечают на слизистой оболочке твердого нёба, особенно у кошек, питающихся сухим кормом. В течение 2 недель слизистая оболочка в местах эрозий регенерирует. Особенно активное размножение калицивируса происходит в эпителиальных клетках крипт миндалин, которые под его действием подвергаются дистрофии и некрозу. В криптах возбудитель может находиться еще в течение нескольких недель после выздоровления животного. Отдельные штаммы вируса размножаются в легочных альвеоцитах, вызывая некроз этих клеток и воспалительную реакцию.

Течение и клиническое проявление

Инкубационный период длится до 3 недель. Первичные признаки инфекции — лихорадка, носовые и глазные истечения серозного характера, чиханье, угнетение, анорексия. Язвы на языке (рисунок 2) и твердом нёбе могут появляться одновременно с выделениями из носа и глаз. Характерный признак инфекции — обильная саливация. Болезнь длится от 1 до 3 недель. Летальность достигает 30 % и более.

Рисунок 2 — Язвы на языке при калицивирусной инфекции

У котят развивается вирусная пневмония, характеризующаяся угнетением, смешанной одышкой, учащенным дыханием и анемией. Одновременно с пневмонией регистрируют ларингит, трахеит и бронхит. Смерть животного наступает через несколько дней. Ей предшествуют вялость, рвота, ухудшение аппетита и диарея.

При гематологических исследованиях выявляют лимфопению и снижение уровня гемоглобина на 25-30 %.

Патологоанатомические признаки

При вскрытии павших кошек кроме описанных выше поражений на слизистой оболочке ротовой полости нередко в грудной полости регистрируют интерстициальную пневмонию. Чаще всего поражены краниовентральные участки передних и средних долей легких. Воспаленная легочная ткань уплотнена, окрашена в ярко-красный цвет.

Гистологическим исследованием устанавливают некроз клеток слизистой оболочки, а при глубоком поражении респираторного тракта —некроз альвеолярной перегородки с инфильтрацией лейкоцитов.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагноз основан на анализе эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных, а также результатов лабораторных исследований. Вирус выделяют в культуре клеток почки котенка и дифференцируют в РН, РИФ. Для диагностики болезни используют также парные сыворотки, взятые с интервалом 14 дней, которые исследуют в РН. В сомнительных случаях ставят биопробу. При этом зараженные котята погибают через 20 дней.

При дифференциальной диагностике следует учитывать определенное сходство клинического проявления калицивироза с герпесвирусной инфекцией, хламидиозом, панлейкопенией и стоматитами различной этиологии.

Иммунитет, специфическая профилактика

После переболевания иммунитет против вируса невысокий и нестойкий. Для вакцинации применяют ассоциированные вакцины «Nobivac Tricat», «Мультифел-4» и др. Следует отметить, что при совместной иммунизации кошек вакцинами от бешенства «Nobivac Rabies» и «Nobivac Tricat» наблюдается усиление иммунного ответа животных на калицивирусный компонент вакцины. Рекомендуют также прививать кошек вакциной против кошачьего гриппа (живая или инактивированная вакцина, содержащая герпесвирус и калицивирус), которую следует вводить подкожно, так как она может вызвать инфекцию при случайном попадании в организм через нос. Иммунитет у привитых животных сохраняется в течение 1 года.

Профилактика

Профилактика основана на строгом соблюдении ветеринарно-санитарных правил содержания кошек.

Лечение

Больным животным улучшают условия содержания и обеспечивают полноценными кормами мягкой консистенции. Лечение основано на использовании симптоматических средств и направлено на устранение вторичных воспалительных процессов в верхних дыхательных путях, бронхах, легких, в ротовой полости, желудке и кишечнике. Необходимо предотвратить обезвоживание организма животного при помощи подкожных инъекций физиологических жидкостей — 0,9%-ного раствора натрия хлорида, раствора Рингера или Рингера—Локка, раствора глюкозы. Из указанных растворов наиболее ценным является рингеровский. Эффективны также клизмы с перечисленными растворами (3…4 раза в день).

Проводят противовоспалительную, антибактериальную (полусинтетические пенициллины: ампициллин, оксациллин и т. п.) и десенсибилизирующую терапию. Неспецифическое, стимулирующее воздействие на кошек оказывает цианкобаламин (витамин B12), эффективны муколитические (ацетилцистеин, ферменты — химотрипсин) и отхаркивающие (пертусин, натрия бензоат) средства. Ротовую полость орошают антисептиками. При необходимости назначают глазные капли «Декта-2», «Барс» или др. Если животное не принимает пищу, то внутривенно или подкожно вводят изотонические растворы (Рингера—Локка и др.), глюкозы, «Гамавит» или «Витаминол», а также витамины А и С 1-2 раза в день.

Применяют специфические биопрепараты: «Витафел» — специфический иммуноглобулин против панлейкопении, калицивироза и ринотрахе-ита, «Витафел-С» (поливалентная сыворотка). Животным, склонным к аллергическим реакциям, следует давать антигистаминные препараты.

Источник