- Как кошки всегда приземляются на лапы

- За счёт чего происходит?

- Почему животные разбиваются?

- Почему кошка всегда приземляется на лапы? (И всегда ли?)

- Рефлекс или жизненный опыт?

- Физиологический механизм

- Причина неудачных приземлений

- «Мягкая лапка», отсутствие хвоста и высотные рефлексы

- Почему кошки всегда приземляются на лапы? Вот что думают на этот счет учёные

- «Падающая фигуристка»

- «Подожмись и поворачивайся»

- «Хвост-пропеллер»

- Сложный рефлекс

- «Сложись и крутись»

- Кошки в космосе

- С тридцать второго этажа

- Итог: все кошки делают это по-разному!

- Рекомендуем книгу:

Как кошки всегда приземляются на лапы

Кошкам, как известно, свойственно падать на 4 лапы. Даже если взять животное и подвесить спиной вниз, оно всё равно успеет извернуться в процессе так, чтобы поменять положение тела и приземлиться на лапы. Всё это закреплено на уровне рефлексов. Первое его проявление начинается у котят в возрасте 3-4 недель, а в районе 6-7, когда животное принимается активно осваивать мир, окончательно закрепляется.

За счёт чего происходит?

Всё это стало возможным из-за великолепно развитого вестибулярного аппарата, которым кошка может заслуженно гордиться. Благодаря ему тело животного «знает», в каком положении находится по отношению к земле. В итоге кот постоянно будет инстинктивно стремиться оказаться на 4 лапах.

Также такое приземление оказалось возможным благодаря невероятно гибкому позвоночнику кошачьих и тому, что у него в принципе нет ключиц. В итоге животное способно буквально извиваться «в полёте». Для переворота на другую сторону достаточно высоты всего в 30 см.

Для подобного приземления хвост не нужен. Так что его наличие или отсутствие никак не сказывается. Дело в том, что животным для сохранения момента импульса необходимы задние лапы, а не хвост.

Переживать падение также помогают лапы. Они, как правило, длинные, мускулистые, очень хорошо пружинят. Благодаря этому удар при падении довольно сильно смягчается.

Почему животные разбиваются?

В кошку «заложено» довольно много инстинктов, которые позволяют ей пережить падение даже с большой высоты. Например, при падении животное рефлекторно расставляет лапы в стороны, благодаря чему площадь тела увеличивается, то есть получается «эффект парашюта».

Но этот инстинкт далеко не всегда срабатывает. Если животное внезапно для себя выпало из окна, оно может оказаться от этого в состоянии шока. Тогда «эффекта парашюта» не будет, что способно привести к травмам. Кроме того, если животное упало с небольшой высоты, например, его упустил из рук ребёнок, то в таком случае кошка не успеет развернуться и может получить серьёзную травму.

Плюс ко всему большое значение имеет вес. Если питомца заметно раскормили, то лишние килограммы могут привести к тому, что животное при падении серьёзно травмируется. Многое зависит и от мускулистости самого зверя.

Также очень важно, будет ли животное цепляться при падении за что-то. Если в процессе не появится никаких препятствий, то это – одно дело. И совсем другое, если кошачьему что-то помешает.

Источник

Почему кошка всегда приземляется на лапы? (И всегда ли?)

Кошачье умение владеть своим телом сравнивают с акробатической и приписывают чудесную способность приземляться на лапы, оказываясь невредимой при падении с любой высоты.

Чем же обусловлен данный механизм? И является ли он безупречным?

Рефлекс или жизненный опыт?

Ученые выяснили, что особенности кошачьего приземления на лапы определяются рефлекторной способностью, «включающейся» в определённом возрасте.

Новорожденные и совсем маленькие котята не способны к подобным действиям. Рефлекс «безопасного приземления» начинает проявляться в возрасте 3-4 недель от роду и оказывается хорошо выраженным у молодняка к 6-7 неделям. В условиях эксперимента 8-недельные малыши успешно приземляются на четыре лапы, независимо от того, в каком положении находились в начале падения. Известен случай, когда трехмесячный котенок, упав с 32 этажа, отделался выбитым зубом и ушибом грудной клетки.

Соответственно, наработка личного опыта и «лётный стаж» не имеют значения.

Физиологический механизм

Приземление кошки на лапы при падении с высоты определяется, прежде всего, развитым чувством равновесия и физической ловкостью. Вестибулярный аппарат, расположенный в височной кости черепа, заставляет падающую кошку изгибаться посередине и, вращая одновременно переднюю и заднюю часть тела вокруг своей оси, принимать в воздухе положение «спиной вверх». Подобный переворот совершается благодаря гибкому позвоночнику и отсутствию ключиц, которые у человека стабилизируют (и одновременно закрепощают) пояс верхних конечностей.

Развернувшись в положение «лапы к земле», кошка рефлекторно растопыривает лапы в стороны и выгибает спину, в результате чего поверхность тела увеличивается на манер парашюта . Четыре конечности играют при приземлении роль амортизаторов.

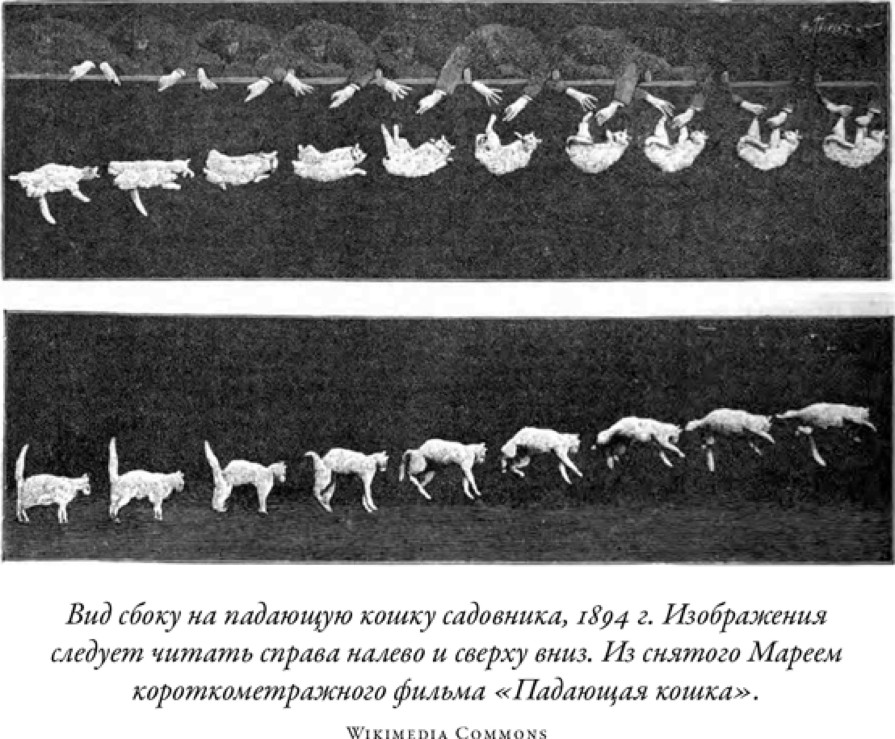

Впервые работа о «падающей кошке», включающая последовательные фотокадры с переворотом в воздухе на 180° и финальным падением на лапы, была опубликована в 1894 г. французским физиологом и изобретателем Этьеном-Жюлем Маре.

В последствие выяснилось, что помимо «эффекта парашюта», выживаемость при падении обусловлена также небольшим размером животного , лёгким скелетом с прочными суставными сочленениями, обилием шерсти и идеальным соотношением мышечной ткани к весу тела.

Таким образом, с какой бы высоты ни падала кошка, её скорость не превысит 100 км/ч, что более, чем в 2 раза меньше скорости падающего вниз человека. Это, в свою очередь, определяет силу удара о землю и степень полученных повреждений.

Причина неудачных приземлений

Не следует думать, что кошка оказывается неуязвимой при любом высотном происшествии.

Прежде всего, играет роль высота падения . И это логично – ведь чем продолжительнее «полёт», тем больше времени у животного занять нужное положение. В этой связи американский ветеринар Гордон Робинсон ещё в 1976 г. описал так называемый «высотный синдром», согласно которому «чем выше здание, с которого упала кошка, тем меньше повреждений получит животное».

Современная статистика несчастных случаев с домашними питомцами подтверждает данное утверждение: из 132 нью-йоркских кошек, выпавших из окон небоскрёбов выше 30 этажа, 115 выжили и отделались сравнительно небольшими повреждениями.

Каков бы ни был парадокс, малая высота может быть коварно опасной , так что кошка может получить травму во время неудачного прыжка с кухонного стола, подоконника или с рук владельца.

С другой стороны, при падении из окон многоэтажных домов спасительный рефлекс не всегда срабатывает из-за развития патологического шокового состояния, характеризующегося резким нарушением функций сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем организма.

В результате – падающая с большой высоты кошка приземляется не на лапы, а на живот, что приводит к разрывам органов, внутреннему кровотечению и смерти. Падение может осложниться переломами конечностей, позвоночника и челюстей, черепно-мозговой травмой, потерей зубов, нарушением структуры глаз.

«Мягкая лапка», отсутствие хвоста и высотные рефлексы

Отдельно отметим влияние на кошачью моторику операции под названием «онихэктомия».

Пришедшая из-за океана мода на «мягкие лапки» на самом деле оказывается варварской операцией по удалению концевых пальцевых фаланг вместе с когтями. Опустим проблемы выхода из наркоза, а также болезненный и долгий процесс заживления с возможностью развития костной инфекции.

Но даже если всё заросло, прооперированный питомец делается менее лабильным и не способным к прославленному кошачьему трюкачеству. Изменение природного механизма движения приводит к нарушению в моторных зонах мозга и вестибулярном аппарате, так что любое падение с высоты может стать роковым.

Примечательно, что бесхвостые породы кошек и мурки, потерявшие хвост в результате травмы, приземляются на четыре лапы, поскольку для переворота в воздухе используют задние лапы, а не хвост.

Источник

Почему кошки всегда приземляются на лапы? Вот что думают на этот счет учёные

Способность кошек всегда падать на лапы всегда вызывала у людей любопытство. В попытках объяснить эту загадку физики и физиологи строили концепции и модели, которые помогали им попутно решать другие научные задачи. До сих пор до конца не понятно, как именно кошки переворачиваются в воздухе без точки опоры, но у учёных есть несколько теорий. Они последовательно изложены в книге «Загадка падающей кошки», давайте рассмотрим их поближе.

«Падающая фигуристка»

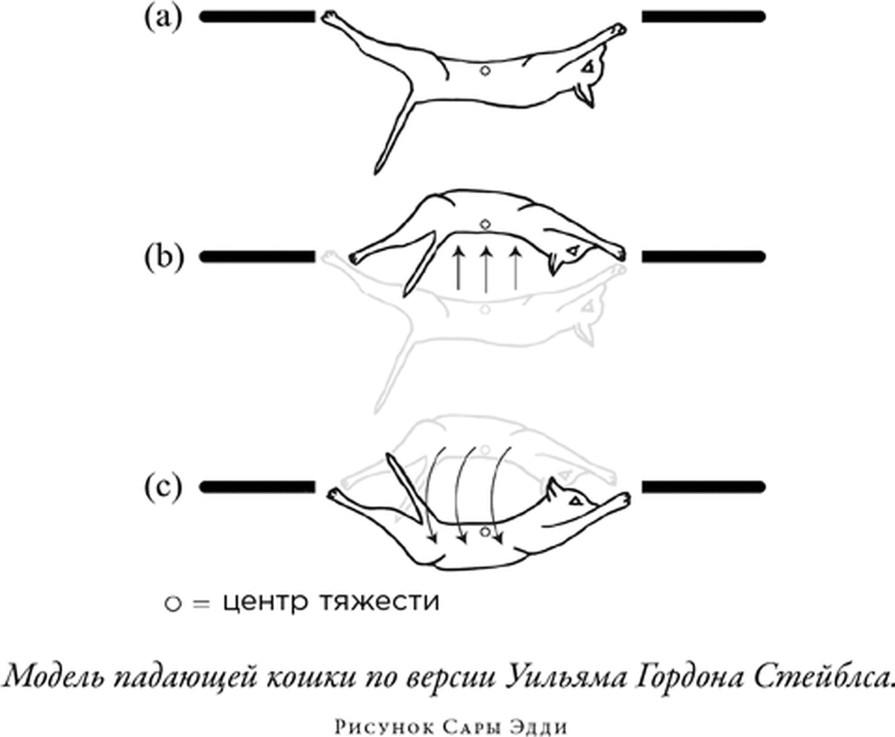

Французский математик XVII-XVIII веков Антуан Паран, а вслед за ним Джеймс Клерк Максвелл считали, что кошка, которая в момент падения уже вращается, может изменять скорость своего вращения, подтягивая или вытягивая во всю длину лапы, из-за чего меняется её общий момент инерции. Объяснение подробно записал уже Уильям Гордон Стейблс.

«В начале падения с высоты внизу находится спина кошки, выгнутая полукругом. Природный инстинкт побуждает её, после того как она пролетела один-два фута, внезапно сократить мускулы спины и вытянуть лапы; теперь уже живот её выгибается, а спина становится вогнутой, что меняет центр тяжести и переворачивает тело; после этого кошке, чтобы приземлиться на лапы, остается только удерживать себя в этом положении».

Это объяснение не похоже на правду: кошка в свободном падении ни к чему не прикреплена, а значит, перемена положения её тела никак не влияет на его устойчивость. Кроме того, учёные не могли по-настоящему заметить все движения животного, потому что кошки переворачиваются слишком быстро. Но вскоре на помощь людям пришла фотография.

«Подожмись и поворачивайся»

Медик и фотограф Этьен-Жюль Марей зафиксировать все этапы падения кошки на фотографиях. Увидев эти фото, французская Академия не поверила своим глазам. Как кошка может перевернуть себя на пол-оборота без точки опоры? Может быть, она отталкивалась от подоконника или руки, которая её роняет? Но нет, фотографии Марея ясно показали, что переворот начинается только тогда, когда кошка уже находится в свободном полете и не имеет рядом никаких объектов, от которых она могла бы оттолкнуться.

Математик Эмиль Гийю предложил такую модель происходящего: кошка при помощи своих передних и задних лап управляет моментом инерции передней и задней частей тела. Сначала вытягивает задние лапы и подбирает передние (и вот верхняя часть уже правильно сориентирована), затем подбирает задные лапы, вытягивает передние и «докручивает» нижнуюю часть до правильной ориентации, при этом не поворачивая верхнюю, которая уже находится в правильной позиции.

Так Марей открыл, что кошки и любые нежесткие тела могут менять свою ориентацию в пространстве без необходимости в изменении момента импульса, и этому открытию суждено было повлиять на многие области науки.

«Хвост-пропеллер»

Математик Джузеппе Пеано предположил другой механизм: кошка закручивает свое тело, вращая хвостом, как пропеллером. Провернувшись на желаемый угол, кошка останавливает хвост, а тем самым и собственное вращательное движение, спасая одновременно суть и принцип площадей. Хвост кошки, однако, весит намного меньше, чем она сама, и это значит, что хвост должен будет сделать не один оборот, чтобы перевернуть тело целиком.

Однако почти столетие спустя, в 1989 г., Дж. Э. Фредериксон экспериментально продемонстрировал, что бесхвостая кошка прекрасно умеет переворачиваться, хотя кошки, у которых хвосты имеются, действительно используют их, чтобы помочь процессу.

Сложный рефлекс

Не менее важным был вопрос о том, как мозг животного управляет мышцами тела, чтобы перевернуть кошку правильно. В 1916 году Льюис Вид из Университета Джона Хопкинса и его коллега Генри Мюллер провели первое исследование кошачьего рефлекса с точки зрения нейробиологии. Их интересовали не конкретные движения кошки, а то, как нервная система инициирует эти движения.

Вид «выключил» из процесса большие полушария кошки — и увидел, что кошка, лишенная больших полушарий, не проявляет рефлекса переворачивания. Это позволило предположить, что для переворачивания в воздухе необходимо сознание. Кроме того, Мюллер и Вид попытались разобраться в том, как кошка определяет, в какую сторону необходимо повернуться, чтобы приземлиться на лапы. Они выяснили, что кошка с завязанными глазами способна перевернуться и приземлиться в правильном положении, может это сделать и кошка с поврежденным вестибулярным аппаратом, но действующим зрением. А вот если завязать кошке глаза и при этом повредить ее вестибулярный аппарат — кошка не будет даже пытаться перевернуться. Значит, рефлекс переворачивания опирается либо на зрение, либо на чувство равновесия.

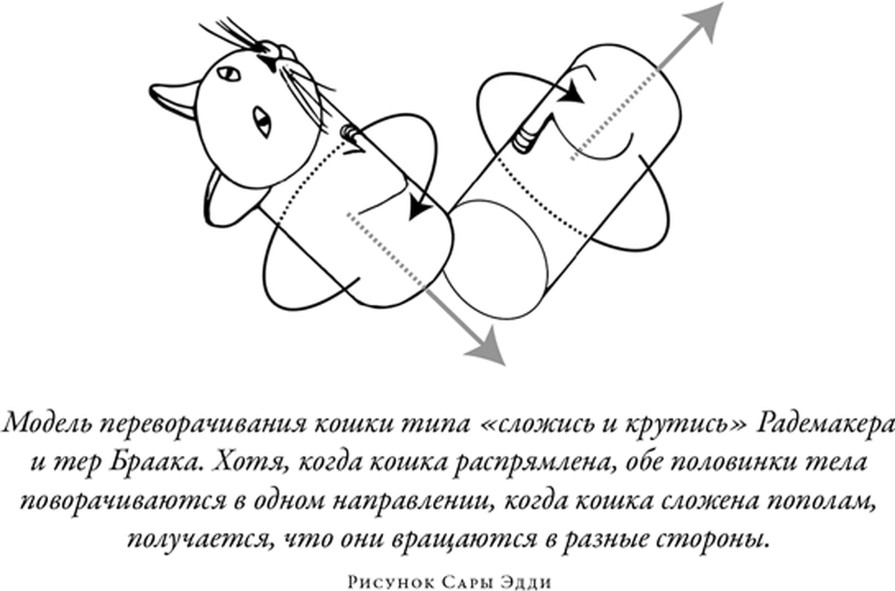

«Сложись и крутись»

Немецкий исследователь Рудольф Магнус предположил, что кошачий переворот управляется набором рефлексов ориентации, которые запускаются поворотом головы. А начать поворот кошку заставляет ускорение лабиринта — области расположения вестибулярной системы.

Ученик Магнуса Радемакер выяснил, однако, что кошка переворачивается в правильное положение и приземляется на лапы вне зависимости от того, в каком положении находилась изначально ее голова. В 1935 году он предложил еще одну реалистичную модель того, что происходит с кошкой в падении. Сложившись в поясе, кошка может вращать две секции своего тела в противоположных направлениях, благодаря чему их моменты импульса компенсируются.

Оставался вопрос: откуда кошка узнает, где находится верх, когда начинает падать? В свободном падении кошка не испытывает на себе действия какой-либо силы, которую ее вестибулярный аппарат мог бы использовать для ориентации. Зрение ни при чем: у кошка с завязанными глазами тоже переворачивается.

Кошки в космосе

В 1950-60 годах в ходе экспериментов по подготовке запуска животных и человека в космос велось изучение поведения кошек в невесомости. Выяснилось, что в невесомости кошки не переворачиваются, так как там нет гравитации. По возвращении в поле силы тяжести кошка может перевернуться, если провела в невесомости не более пяти секунд. В ином случае доля успешных переворачиваний падала.

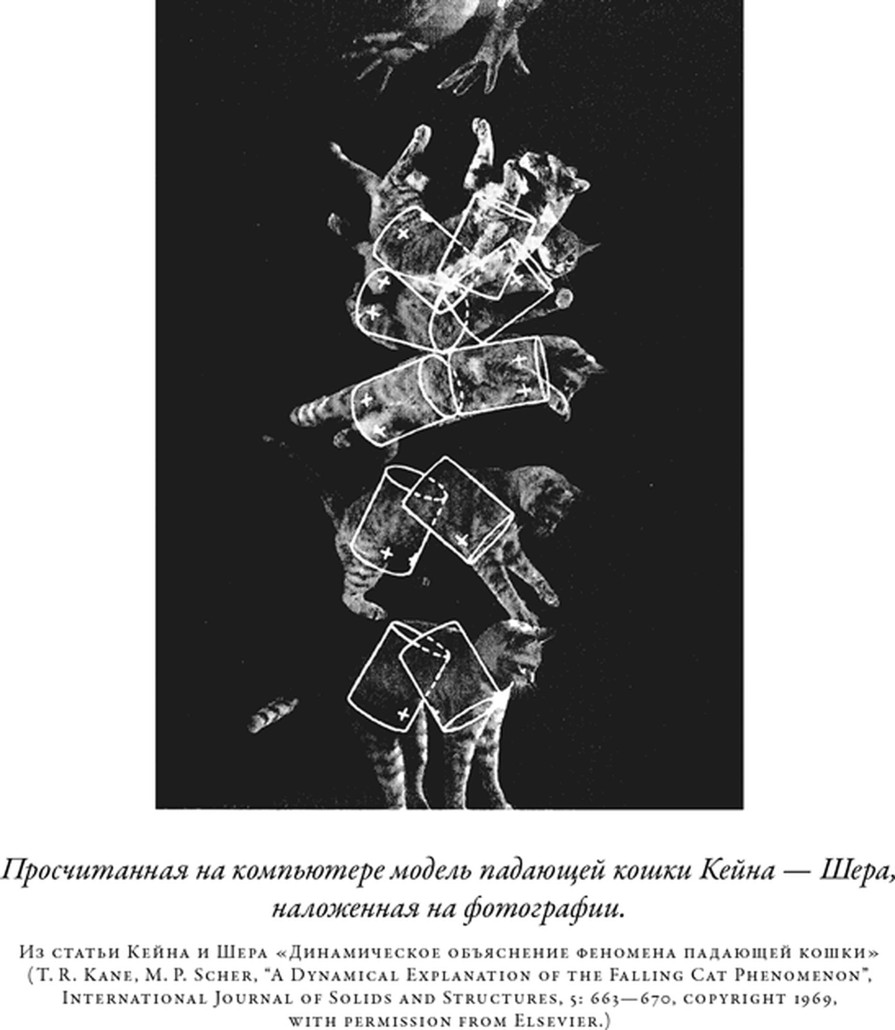

Томас Кейн, профессор инженерной математики Стэнфордского университета, применил свои математические методы и к задаче о падающей кошки. Он создал самую точную на сегодняшний день модель, в которой сочетаются гипотезы Радемакера и Марея. Изучение движения кошки использовали, чтобы научить астронавтов эффективно менять положение тела в невесомости.

С тридцать второго этажа

Но вот еще одна интересная проблема: оказывается, кошки не просто падают невредимыми с высоты — при падении с действительно больших высот они выживают даже чаще. Кошки падали с 19 и даже 32 этажа, иногда получая только мелкие травмы. Ветеринарам стало интересно, почему так происходит. Они предположили, что кошка, пока не достигнет стабильной скорости (примерно 100 км/ч, так как ее тело невелико), испытывает ускорение и рефлексивно вытягивает лапы, делая их более уязвимыми.

Но когда постоянная скорость достигнута, вестибулярный аппарат перестает возбуждаться, кошка расслабляется и переводит лапы в горизонтальное положение, планируя, как белка-летяга. Кроме того, она выгибает спину, и воздух собирается у нее под животом, порождая парашютный эффект, который снижает скорость. В результате сила удара более равномерно распределяется по телу.

Итог: все кошки делают это по-разному!

Почему вопрос о переворачивании кошки такой сложный? Люди склонны искать «единую причину» происходящего, а задача природы совсем другая: ей нужно не самое простое, а самое эффективное решение. Такое наилучшее решение может включать в себя несколько вариантов поведения или несколько движений, соединенных между собой. Кошка не обязана выбирать один-единственный метод переворачивания, но может использовать все доступные ей способы, чтобы оптимизировать результат. Вот почему разные кошки делают это немного по-разному — в зависимости от размера, телосложения, состояния, наличия хвоста и других факторов.

Рекомендуем книгу:

Грегори Гбур «Загадка падающей кошки и фундаментальная физика»

В своей увлекательной и остроумной книге физик и заядлый кошатник Грегори Гбур показывает, как попытки понять механику падения кошек помогли разобраться в самых разных задачах в математике, физике, физиологии, неврологии и космической биологии, способствовали развитию фотографии и кинематографа и оказали влияние даже на робототехнику.

123007, Москва , 4-я Магистральная улица, дом 5, строение 1

2021, ООО «Альпина Диджитал»

Все права защищены

Источник