- Чем опасна глаукома у кошки?

- Причины

- Какие породы более подвержены

- Основные симптомы

- Диагностика в ветклинике

- Методика лечения, прогноз

- Меры профилактики

- Интересные темы

- Что ещё почитать:

- 8(495)150-55-58

- www.belanta.vet

- Глаукома у кошек: как быстро вылечить?

- Содержание

- Классификация глаукомы

- Глаукома у кошек: симптомы и характерные признаки

- Как диагностировать глаукому у кошки?

- Можно ли полностью вылечить глаукому?

- Клинические процедуры

- Глаукома у кошки лечение

- Профилактика глаукомы

- Острая офтальмогипертензия у собак и кошек. Часть 2. Тактика медикаментозного и хирургического лечения

Чем опасна глаукома у кошки?

Кошки часто страдают от офтальмологических заболеваний, одним из самых распространенных является глаукома, приводящая к полной потере зрения.

Причины

У кота нормальными показателями внутриглазного давления считаются параметры 15-25 мм. рт. ст. Если они превышены, наблюдается увеличение глазного яблока, наступает атрофия зрительного нерва. Эти деструктивные изменения приводят к тому, что животное теряет способность видеть.

К факторам, провоцирующим развитие глаукомы, относятся следующие:

- врожденные аномалии строения дренажной системы глаза;

- офтальмологические заболевания (конъюнктивиты, увеиты и т. д.);

- применение кортикостероидных препаратов для лечения глазных заболеваний;

- повреждения глаз или черепа вследствие травмы;

- генетическая предрасположенность;

- сахарный диабет;

- пожилой возраст;

- гипертония.

Многие специалисты также утверждают, что глаукома может развиться на фоне употребления гормональных и стероидных лекарственных препаратов.

Какие породы более подвержены

От глаукомы не застрахована ни одна кошка, однако ученые выделяют некоторые породы, у представителей которых она регистрируется наиболее часто: бирманцы, персы, сиамы, экзоты.

Основные симптомы

Глаукома не дает о себе знать долгое время. Хозяин может обратить внимание на то, что у его питомца красные глаза и обратиться в клинику. Благодаря этому заболевание удается выявить на начальной стадии. По мере развития патологии у кошки развиваются клинические признаки, самый явный из которых — мидриаз (расширенные зрачки, отсутствие реакции на свет).

Глаза у домашнего питомца слезятся, отекают, иногда краснеют, веки смыкаются неплотно. Глазное яблоко увеличивается в размерах, качество зрения снижается. Животное испытывает боль и дискомфорт в больном глазе, щурится и выглядит подавленным.

Может отказываться от еды, старается укрыться в темном месте, подальше от дневного или электрического света. Ранее активный домашний питомец не проявляет активности, плохо ориентируется в пространстве. Запрыгивание на возвышение дается ему тяжело.

Если хозяин попробует поиграть с котом лазерной указкой, то реакции от четвероногого любимца не последует.

Диагностика в ветклинике

Для подтверждения или опровержения диагноза «глаукома» офтальмолог, помимо визуального осмотра, проводятся следующие исследования: гониоскопия, офтальмоскопия. Самым достоверным методом диагностики является измерение внутриглазного дна (тонометрия).

Методика лечения, прогноз

Глаукома лечится консервативным и оперативным методами.

Медикаментозная терапия направлена на уменьшение размера глазного яблока, нормализацию показателей глазного дна. Стабилизация дренажной системы органа зрения достигается путем использования таких препаратов, как Тимолол, Маннитол, Дихлорфенамид. Сузить зрачки помогают миотики — Фосфолип, Физостигмин, Пилокарпин.

По назначению врача применяются кортикостероиды, ингибиторы карбоангидразы.

Более эффективный метод борьбы с глаукомой — лечение лазером. К хирургическим методам относятся частичное удаление цилиарного тела или дренирование передней камеры. Если глаз ослеп полностью, его удаляют.

В большинстве случаев прогноз при глаукоме неблагоприятный. Приостановить потерю зрения с помощью медикаментозных препаратов невозможно, а операции и лечение лазером стоят очень дорого, и не каждый владелец кошки может это позволить.

Меры профилактики

К профилактике глаукомы можно отнести своевременное лечение сахарного диабета, предотвращение травм, регулярные осмотры у ветеринара.

Интересные темы

Что ещё почитать:

- Как одеть ошейник кошкеИспокон веков ошейник связывали исключительно с собакой. Да и сейчас.

- Почему кошка топчет вас лапками?Подобрать корм, наполнитель для лотка, не забыть о когтеточке, тарахтящих.

- Что делать, если кот перестал ходить в лоток?Как быстро милый Пушистик может превратиться в «неблагодарную скотину»? Об.

- Гемобартонеллез у кошек. Что это и как с ним бороться?Гемобартонеллез – достаточно частое заболевание для семейства кошачьих.Возбудитель инфекции –.

© Ветеринарная клиника «Беланта», 2004—2021, Москва

8(495)150-55-58

www.belanta.vet

Наши адреса:

г.Москва, ул. Братеевская, д.16 к.3

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, д.4Б

Ветеринарная клиника работает круглосуточно

Источник

Глаукома у кошек: как быстро вылечить?

Содержание

Данное заболевание способствует стремительному повышению внутриглазного давления до критичных отметок, а также увеличению размеров глазного яблока. По мере развития глаукомы, жидкость оказывает давление на зрительный нерв, что приводит к его повреждению. Как правило, такого рода повреждение носит необратимый характер, результатом чего служит полная или частичная потеря зрения. Заболевание способно поражать как один глаз, так и оба. Говоря о приобретаемой форме болезни, следует подробнее остановиться на возможных причинах ее развития.

Данная форма заболевания обычно вызвана: возрастными изменениями (старостью); хроническими глазными болезнями; наличием серьезных повреждений глаз, не подвергавшихся квалифицированному лечению; болезнями общего характера (сахарным диабетом, ожирением; частыми стрессами; продолжительным приемом антигистаминных и стероидных препаратов; генетической предрасположенностью (к примеру, кошки восточной и сиамской пород склонны к глаукоме и другим заболеваниям глаз). Значительно отличается от первичной формы заболевания вторичная глаукома — недуг, провоцируемый закупориванием или заращиванием отводного канала.

Классификация глаукомы

Глаукома у кота — болезнь, способная проявляться совершенно по-разному. Картина болезни и ее признаки напрямую зависят от формы глаукомы: врожденная (первичная) — обычно от нее страдают кошки сиамской породы, бирманцы и персы. Данная форма болезни особо опасна, так как способна поразить оба глаза одновременно; приобретенная — форма глаукомы, характеризуемая односторонним поражением глаза. На сегодня является наиболее распространенной.

В связи со спецификой заболевания, глаукома у котенка — явление нередкое. Врожденная патология обычно служит результатом внутриутробного нарушения оттока глазной жидкости. Такой исход обусловлен наличием серьезных заболеваний у беременной кошки. Вторичная форма болезни может иметь дополнительные источники развития, помимо перечисленных нами выше. К таковым ветеринары относят воспалительные процессы, протекающие в передней камере глаза (уевит).

К другим причинам развития приобретенной глаукомы у кошек следует отнести: травмы хрусталика; глазные новообразования; заболевания роговицы; хронические гнойные болезни глаз; повреждения механического, химического, термического характера; кровоизлияние в переднюю глазную камеру.

Глаукома у кошек: симптомы и характерные признаки

Одна из сложностей данного заболевания заключается в ее скрытности на начальном этапе развития.

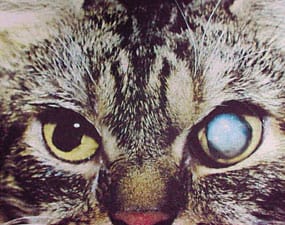

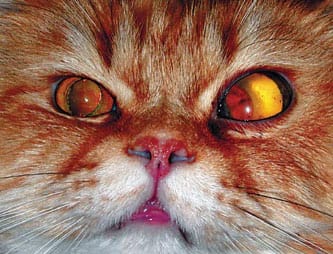

Как правило, выявить глаукому у кошки на ранней стадии практически невозможно. Чаще всего проблема обнаруживается либо случайно, либо по мере развития патологии. Видимые проявления глаукомы у кошек можно заметить в период, когда один или оба глаза становятся мутными. В случае с возрастными питомцами, «мутный глаз» не всегда является характерными признаком данного заболевания. Куда более значимым симптомом глаукомы является разница в размерах глаз, видимая при рассмотрении профиля животного.

К первым значимым проявлениям кошачьей глаукомы специалисты относят помутнение глазного хрусталика, утрату глазами естественного блеска. По мере осложнения болезни могут наблюдаться следующие симптомы: боль даже при легком прикосновении к глазу; стремительное ухудшение зрения, заметное по заторможенному и неуверенному поведению кошки; утрата животным былой активности и подвижности.

При глаукоме офтальмологическая диагностика показывает атрофию зрительного нерва, помутнение роговицы, расширение зрачка и утрату последним реакции на свет. Также глаукому можно выявить с помощью глазных капель: пораженный болезнью зрачок не сузится при контакте с каплями. На стадии хронизации глаукомы глазное яблоко увеличено насколько, что препятствует полному смыканию век.

В результате роговица иссушивается и сильно воспаляется. Данное патологическое состояние именуется гидрофтальмом (глазная водянка). К его характерным признакам относят: неспособность сомкнуть веки; сильное увеличение размера глаз; повышенную чувствительность и болезненность глазного яблока; растворение стекловидного тела; постепенное снижение остроты зрения;

Как диагностировать глаукому у кошки?

Постановка точного диагноза возможно только после полного обследования животного ветеринаром. Для выявления повышенного внутриглазного давления врач использует специальный прибор (тонометр). Критичные значения внутриглазного давления в сочетании с характерной болезни симптоматикой служат веским основанием для диагностирования глаукомы. Однако постановка диагноза и измерение внутриглазного давления служат лишь началом диагностических мероприятий.

Если выявлена вторичная глаукома у кота, как лечить ее?

При вторичном характере болезни, прежде всего, необходимо искать ее источник. Чтобы выявить причину развития заболевания, специалистам предстоит произвести комплексное обследование кошки. Основываясь на полученных результатах, врачи предпримут меры для сохранения зрения или повышения комфорта животного (при невозможности восстановления зрения). Благодаря современным технологиям, выявление глаукомы на начальной стадии развития все же возможно. Для этого необходим измерительный прибор — тонометр.

Если по результатам диагностики тонометр выдаст даже несущественное превышение нормы внутриглазного давления, это можно считать поводом для подозрения ранней глаукомы. В дальнейшем кошка обследуется с помощью другого прибора — гониоскопа. Он необходим для детального осмотра ветеринаром внутреннего состояния глазного яблока и выявления степени зрительного нерва.

Можно ли полностью вылечить глаукому?

Несмотря на высокую эффективность лечебных методик, глаукома остается неизлечимой патологией.

При этом важно помнить о том, что своевременное обращение к квалифицированному специалисту может обеспечить:

- значительное смягчение симптоматики;

- снижение болевого синдрома;

- устранение большинства клинических проявлений болезни.

С этой целью ветеринары назначают капли пилокарпин: данное средство предназначено для обеспечения больному животному максимально комфортного уровня жизни. Капли назначаются строго ветеринаром по результатам комплексного обследования питомца.

Клинические процедуры

Современные клиники предлагают широкий спектр диагностических мероприятий, направленных на выявление глаукомы у кошек.

Среди наиболее распространенных:

- обследование щелевой лампой;

- замер внутриглазного давления

- офтальмоскопия;

- ультразвуковое исследование глаза

Глаукома у кошки лечение

Первостепенная задача при лечении данного заболевания — максимально снизить внутриглазное давление, тем самым улучшим самочувствие кошки. Кроме того, такой подход повышает шансы на сохранение зрения. Стандартный план лечения включает препараты, действие которых направлено на снижение внутриглазного давления, коррекцию общих клинических проявлений болезни. Также предусмотрена профилактика осложнений патологии, состоящая в лечении переднего уевита, операциях на пораженный глаукомой хрусталик. Если глаз пострадал настолько, что его коррекция не представляется возможной, для устранения болевого синдрома его необходимо удалить. В ином случае животное будет страдать от растущего внутриглазного давления и сильного болевого синдрома.

К препаратам, способным эффективно снизить внутриглазное давление, ветеринары относят:

- Глазные капли (увеличивают отток глазной жидкости);

- Средства, обеспечивающие снижение количества вырабатываемой внутриглазной жидкости;

- Препараты, действие которых направлено на сужение зрачка;

- Обезболивающие лекарства, нормализующие нервную проводимость;

- Глазные капли с витаминами, способствующие восстановлению зрительной функции;

- Диуретики, снижающие внутриглазное давление посредством активизации деятельности мочевыделительной системы;

- Антибиотики;

- Кортикостероидные средства.

Профилактика глаукомы

В связи со сложностью выявления заболевания на ранней стадии развития, рекомендуется подвергать питомца регулярным офтальмологическим осмотрам (оптимальная частота диагностики определяется в зависимости от возраста и породы питомца). Помимо профилактических осмотров животному для сохранения зрения необходимы тщательный ежедневный уход, сбалансированное питание и поддержание активного образа жизни.

Источник

Острая офтальмогипертензия у собак и кошек. Часть 2. Тактика медикаментозного и хирургического лечения

Глазной ветеринарный центр клиники «Эскулап» (Москва)

Ключевые слова: кошка, офтальмогипертензия, профилактика,собака, фармакотерапия, хирургия глаукомы

Сокращения: АД — артериальное давление, ВГД — внутриглазное давление, ВГЖ — внутриглазная жидкость, ИОЛ — интраокулярная линза, МТ —масса тела, НПВП —нестероидные противовоспалительные препараты, ОГ —офтальмогипертензия, ООГ — острая офтальмогипертензия, ОПГ — острый приступ глаукомы

Введение

Тактика лечения ООГ напрямую зависит от этиологии глаукоматозного процесса. Базисом при всех видах ОГ служит местная и общая медикаментозная гипотензивная терапия, при некоторых формах комбинируемая с хирургическим вмешательством.Приступ ООГ у собак и кошек — одно из немногих офтальмологических заболеваний, когда помощь должна быть оказана в экстренном порядке. Сохранение зрительных функций у животного возможно при стабилизации ВГД в течение первых суток с момента возникновения ООГ, т.к. в дальнейшем развивается необратимая атрофия зрительного нерва. Учитывая значимость проблемы, в данной части мы уделяем особое внимание медикаментозным схемам купирования ОГ, легко применимым практическими ветеринарными врачами.

Медикаментозные схемы купирования ООГ

Консервативная терапия ООГ направлена на последовательное решение трех основных задач:

- быстрое снижение ВГД,

- улучшение и стабилизацию гемодинамики глаза,

- нейропротекцию, т.е. защиту нервных клеток от воздействия глаукоматозного повреждения [7, 12].

Основные препараты и механизм их действия. При купировании приступа ООГ у собак и кошек в основном применяют следующие препараты.

β-блокаторы. Эти средства, блокирующие деятельность симпатической нервной системы, управляемой βрецепторами, снижают ВГД за счет уменьшения продукции водянистой влаги и практически не влияют на размер зрачка. Как правило, на практике используют два препарата в виде различных производных: тимолол и бетаксолол.

Тимолол — β-адреноблокатор неселективного действия.На рынке представлено множество препаратов на его основе,содержащих 0,25…0,5 % тимолола (тимоптик, арутимол, окупресс, окумед, окурил и др.). Эти средства рассматривают как базисные при купировании ООГ независимо от генеза и исходных цифр ВГД. Препараты назначают по 1 капле 2…3 раза в день, степень снижения ВГД, по данным гуманной медицины, составляет 6…13 мм [3].Преимущество препаратов тимолола — отсутствие влияния на размер зрачка, редкие аллергические реакции у животных. Единственный недостаток — вероятность возникновения бронхоспазма, брадикардии и усиление признаков сердечной недостаточности и аритмии у старых собак. Собакам

старше 10 лет мы не назначаем препараты этой группы. Долгое время общих осложнений от применения тимолола и его производных мы не наблюдали, но в течение 1 мес дважды были зарегистрированы случаи нарушения сердечного ритма у животных при закапывании 0,5%-го тимолола. Поэтому пожилым животным предпочтительнее назначать бетаксолол.

Бетаксолол — селективный β1-блокатор; выпускают в форме глазных капель Бетоптик (0,25…0,5 %). Это один из ведущих препаратов не только при купировании ОГ, но и в лечении глаукомы. Бетоптик назначают по 1 капле 2…3 раза в день, он не влияет на ширину зрачка, снижает ВГД за счет уменьшения продукции ВГЖ. В отличие от тимолола практически не имеет общих противопоказаний к применению,т.к. не влияет на β2-аденорецепторы и не вызывает брадикардии, бронхоспазма. Исследования медиков показывают, что

бетоптик в меньшей степени снижает ВГД, чем тимолол. У животных гипотензивный эффект тимолола и бетоптика одной концентрации примерно сопоставим [2].

Миотические средства. Это препараты, сужающие зрачок. Сужение зрачка вызывает раскрытие угла передней камеры и сокращение цилиарной мышцы, что ведет к расширению путей оттока ВГЖ. Основные препараты данной группы:

пилокарпин (1…2%_й); выпускают в виде капель, капель с пролонгатором и глазных пленок (по Е.П. Копенкину). Миоз наступает через 10…15 мин после инстилляции и длится не_

сколько часов. В среднем ВГД снижается на 4…8 мм, срок действия от 2 до 8 ч;

ацеклидин (3…5%_й); выпускают в виде капель. Обладает сходным с пилокарпином действием, умеренно снижает офтальмотонус, но имеет большую степень развития побочных эффектов.

фосфакол (0,02%_й); выпускают в виде капель. Обладает выраженным гипотензивным эффектом, который сохраняется в течение 12…24 ч. У животных возникает выраженный миоз. Назначения в ряде случаев сопровождались сильными болями и аллергическими реакциями. В данное время препарат применяют в редких случаях, в основном при непереносимости пилокарпина;

прозерин (0,5%_й), эзерин (0,25%_й), армин (в разведении 1:10000). В ветеринарии препараты практического применения не имеют.

Побочный эффект миотиков напрямую связан с их действием на парасимпатическую иннервацию. У собак и в особенности у кошек в случае применения миотиков может развиваться обильное слезо и слюнотечение, повышаться перистальтика кишечника. Стойкий миоз способен привести к отложению пигмента в зрачковой зоне у собак с выраженной меланизацией радужки (особенно характерно для чау-чау).Длительное применение пилокарпина у ряда животных вызывает токсический эффект в виде отека конъюнктивы и особенно в первые часы, их применение чрезвычайно желательно, т.к. из-за резко повышенного ВГД проникновение гипотензивных препаратов в переднюю камеру значительно снижается. При длительном течении процесса необходимость в использовании данных препаратов уменьшается.

В ветеринарии чаще всего используют маннитол (20%_й):2 г/кг МТ вводят в/в со скоростью 10 мл/мин. ВГД снижается через 15…20 мин. Эффект кратковременный (до 2 ч).У человека выраженное осмотическое действие оказывает этиловый спирт [5]. У животных при лечении ОПГ подобные исследования не проводились.

Тактика лечения в зависимости от этиологии ООГ

При остром повышении ВГД немедленно назначают общие и местные гипотензивные препараты. При ВГД более 40 мм применение только глазных капель может оказаться неэффективным, т.к. из-за резко повышенного давления капли просто не будут попадать в переднюю камеру глаза [9].Поэтому в первую очередь назначают системные осмотические препараты и общие ингибиторы карбоангидразы, затем в зависимости от этиологии процесса подключают местные гипотензивные средства.

ООГ при проникающих ранениях глаза и прободных язвах роговицы. При травматической ОГ с передними синехиями назначают тимолол или бетоптик в сочетании с азоптом и клофелином, дополнительно подключают офтальмоантибиотики — ципровет, тобрекс, ирис. После нормализации ВГД приступают к различным офтальмореконструктивным оперативным вмешательствам, связанным с рассечением спаек и удалением хрусталика (рис. 1, 2). Препараты, сужающие зрачок (миотики), при данной патологии неэффективны, а в ряде случаев противопоказаны, т.к. ведут к облитерации зрачка воспалительными мембранами и увеличивают количество синехий.

ООГ при контузиях или непрямых травмах глазного яблока. Лечение при данной патологии комбинированное, симптоматическое. На ранних стадиях (до 1 сут) показаны общие диуретики, ингибиторы карбоангидразы (по 1 капле 2 раза в день), адреналин — как в виде капель, так и в виде паралимбальных инъекций. Препараты инъецируют близко к лимбу под эписклеру в 4 точках на 12, 3, 6 и 9 ч по 0,1 мл в каждую точку. Широко применяют _блокаторы (арутимол, окупрес). Использовать аналоги простагландинов нецелесообразно, а миотики — нежелательно. Через 1…2 дня транзиторно увеличенное ВГД чаще всего снижается и лечение изменяют: назначают кортикостероиды (декса_ или бетамета зон), НПВП (наклоф, дикло_ф), сосудистые средства (1%-й эмоксипин в виде капель). Назначение в первый день стероидов и эмоксипина мы не практикуем, т.к. они могут спровоцировать повышение давления и усиление геморрагий в переднюю камеру.Вопрос о хирургическом вымывании гифемы и дренажировании супрахориоидального пространства решается в каждом конкретном случае индивидуально.

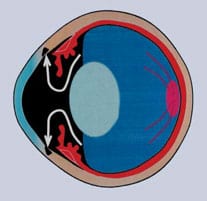

ООГ при набухающей катаракте. Гипергидратация и увеличение объема хрусталика при набухающей катаракте приводит к развитию факоморфической глаукомы. Повышение ВГД обусловлено тем, что циркуляция ВГЖ затруднена вследствие зрачкового и ангулярного блока. ВГЖ скапливается в стекловидном теле, повышая давление в заднем отделе глаза (рис. 3,4). При факоморфической глаукоме клинические признаки очень схожи с симптомами острого приступа закрытоугольной глаукомы у человека. Поэтому при лечении данной патологии у животных соблюдают все классические принципы купирования приступа у человека.В течение первого часа животному инстиллируют пилокарпин по 1 капле каждые 15 мин. Такие частые инстилляции пилокарпина у некоторых животных могут вызывать резкое усиление слюнотечения и непроизвольную диарею. Несколько лет назад у одного кота с набухающей катарактой и острым приступом закрытоугольной глаукомы мы наблюдали настолько выраженные токсические реакции на частое закапывание пилокарпина, что потребовались реанимационные детоксикационные мероприятия.

Одновременно с пилокарпином в глаз закапывают βблокаторы (0,5%_й арутимол или 0,5%_й тимолол) или используют комплексные средства (фотил, фотил_форте). Применяют азопт или трусопт, а при недостаточности эффекта —клонидин или клофелин. В обязательном порядке назначают общие ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид) и осмотические средства (маннитол или глицерол). При купировании приступа и снижении ВГД хотя бы до 30 мм в срочном порядке приступают к хирургическому лечению: показана экстракапсулярная экстракция набухающей катаракты без имплантации хрусталика [4].

Операционный доступ осуществляем роговичным двухэтапным разрезом длиной 9 мм в верхнемедиальном сегменте роговицы. На первом этапе разрез проводим остроконечным алмазным лезвием на глубину 2/3 роговицы (500 микрон), при этом плоскость лезвия располагается перпендикулярно лимбу. Через парацентез в верхнем сегменте роговицы вводим 0,4 мл тяжелого визитила. Применение визитила снижает травматичность хирургических манипуляций в передней камере, поддерживает ее глубину и защищает эндотелий от повреждений плотным ядром хрусталика в момент его выведения. На втором этапе тупоконечным алмазным лезвием типа «соха» дорезаем глубокие роговичные слои. Повреждения радужной оболочки избегаем, приподнимая немного кончик лезвия, чтобы угол между корневой зоной радужки и торцевой площадкой алмазного лезвия составлял 10…15°. Таким образом формируется самогерметизирующийся роговичный разрез L_образной формы, позволяющий поддерживать глубину передней камеры и способствующий уменьшению послеоперационного астигматизма. Переднюю капсулотомию осуществляем с помощью цистотома Святослава Федорова дозированным треугольным лоскутом. Остатки передней капсулы захватываем ирис-пинцетом и иссекаем ножницами Vannas. Хрусталик извлекаем компрессионнотракционным методом. В случае обрыва цинновых связок люксированный хрусталик извлекаем из стекловидного тела при помощи петли (рис. 5, 6). Остатки хрусталиковых масс эвакуируем двухканальной аспирационно-ирригационной системой. Герметизируем операционную рану одиночными узловатыми швами (виргинский шелк 8/0).Мы отказались от имплантации в этот момент ИОЛ, т.к. дважды имплантировали ИОЛ животным одновременно с удалением набухшего естественного хрусталика и на обоих оперированных глазах в первые сутки развивался тяжелый асептический увеит с последующем рубеозом радужки и рецидивирущими гифемами. Имплантация хрусталика возможна через 3 мес при наличии задней капсулы и стабилизации ВГД.В послеоперационном периоде животным назначаем инстилляции глазных антибиотиков — ципровет, тобрекс, ирис,в некоторых случаях НПВП — дикло_ф, индоколлир. Несмотря на стабилизацию ВГД, продолжаем инстилляции местных гипотонических средств (0,25…0,5%_й бетоптик, фотил,азопт, трусопт) в течение 10…30 дней в зависимости от индивидуального состояния животных (рис. 7).

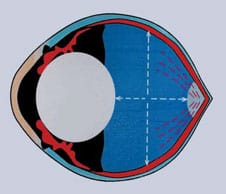

Факотопическая ООГ. Рассмотрим лечение при люксации хрусталика в переднюю камеру (рис. 8) и в стекловидное тело (рис. 9).

Люксация хрусталика в переднюю камеру. Сопровождается относительным зрачковым блоком и более опасна, чем нахождение люксированного хрусталика в задней камере [9].Чтобы снизить ВГД, назначают те же препараты, что и при купировании острого приступа закрытоугольной глаукомы.

Применяют миотики, β-блокаторы, клофелин. Для потенцирования миотического действия дополнительно назначают простагландины. После купирования острых признаков процесса и снижения ВГД до 28…30 мм в срочном порядке показано хирургическое вмешательство — удаление хрусталика из передней камеры [4]. Риск интраоперационных осложнений удается снизить, если консервативное гипотензивное лечение обеспечивает два условия — выраженный миоз и снижение ВГД до нормы.От предоперационной выраженности миоза зависят степень потери стекловидного тела во время операции, травматизация роговицы при эвакуации хрусталика и возникновение грыжи стекловидного тела в передней камере после операции.Стекловидное тело в передней камере при травматичном вмешательстве образует шварты, пролобирующие в зону разреза и деформирующие зрачок. Передняя витрэктомия тонких шварт не всегда эффективна и может занять много времени. При изначально высоком ВГД вскрытие передней камеры влечет за собой резкое снижение давления внутри глаза и развитие геморрагий сосудов радужки или, как неблагоприятный исход, наблюдают разрыв центральной артерии сетчатки, что приводит к экспульсивной геморрагии.При интенсивной предоперационной гипотензивной терапии риск возникновения интраоперационных осложнений при ОГ в значительной мере нивелируется и послеоперационные результаты в общей массе благоприятны. При отсутствии органических изменений со стороны зрительного нерва и сетчатки зрительные функции глаза частично удается сохранить.У тяжелых соматически животных при абсолютных противопоказаниях к операции мы использовали метод, заключающийся в смещении хрусталика в заднюю камеру.

Эта процедура очень проста и не сопряжена с использованием дополнительного оборудования.

Животное фиксируют в горизонтальном положении, в глаз инстиллируют мидриатики короткого действия в высокой концентрации. При максимальном мидриазе после местной анестезии глазного яблока легким нажатием пальца на увлажненную гелем роговицу смещают хрусталик в заднюю камеру. После этого в глаз инстиллируют миотики, зрачок сужается, и хрусталик удерживается в задней камере. Однако, такая процедура возможна только при отсутствии спаек между задней поверхностью хрусталика и радужкой. К подобной процедуре прибегали в XVIII — XIX вв. и при свобод_ной люксации хрусталика у людей.

Сублюксация хрусталика в стекловидное тело. При данной патологии купирование ВГД достигается путем инстилляции βблокаторов, клофелина, ингибиторов карбоангидразы. Миотики применяют, чтобы создать более устойчивое положение хрусталика в задней камере. Хирургическое удаление хрусталика из стекловидного тела не всегда эффективно в плане коррекции гипертензии и во многом зависит не столько от степени люксации и расположения хрусталика (передние или задние отделы стекловидного тела), сколько от породы оперируемого животного. Функциональный и гипотензивный эффект во многом определяется породой животного. Например, практически у 90 % собак породы шарпей после операции ВГД стабилизируется в физиологических пределах и зрительные функции частично восстановливаются. У догов в 60 % случаев после операции гипотензивный и функциональный эффекты отсутствуют, кроме того, часто наблюдают послеоперационные осложнения сосудистого генеза.

ООГ, осложненная кератитом или увеитом. Альтернативой энуклеации служат органосохраняющие операции. При терминальной глаукоме мы широко используем операции склеротомии с имплантацией в переднюю камеру дренажей собственной модификации, разработанных совместно с Д.В. Гончаровым, или дренажей Ahmed. При терминальной болящей глаукоме наиболее простым органосохраняющим вмешательством служит эвисцерация с имплантацией интраокулярных силиконовых протезов.

Животные с ООГ на фоне увеита или воспалительных патологий роговицы и конъюнктивы — самые тяжелые и бесперспективные в плане стабилизации и сохранения зрительных функций (рис. 10). Наличие воспаленно измененных тканей угла передней камеры, нарушение состава ВГЖ, частые рецидивы заболевания и необходимость стероидной терапии приводят к приступам ООГ, даже на фоне постоянной гипотензивной терапии. Наличие сосудистых изменений и нарушение гемодинамики глаза в системе переднезадних цилиарных артерий также ведет к острому нарушению гидродинамических показателей и подъему ВГД.При ОГ воспалительного генеза ВГД в остром периоде купируют, назначая βблокаторы (бетаксолол или тимолол),клофелин или проксофилин, ингибиторы карбоангидразы(азопт, трусопт). Стероидная и нестероидная терапия в острый период нежелательна даже несмотря на ее этиологическую целесообразность. При назначении стероидных и нестероидных противовоспалительных глазных капель клиническая картина кратковременно улучшается, впоследствии состояние резко ухудшается, а ВГД может превышать 50 мм.Применять стероиды можно только на 2…3_й день с начала лечения приступа ООГ в случае крайней необходимости и при положительной гипотензивной динамике. В подобных ситуациях из глюкокортикоидов мы отдаем предпочтение дезониду (пренациду), т.к. он менее всего влияет на ВГД по сравнению с другими стероидами. Декса_ или бетаметазон сначала назначают в сильном разведении 1…2 раза в сутки. При стабилизации ВГД концентрацию и кратность введения препаратов увеличивают в зависимости от течения основного воспалительного заболевания [8].При увеальной глаукоме хирургическое лечение показано в случае неэффективности медикаментозной терапии, высокого ВГД и увеличения размера глазного яблока. Дренирующие операции (глубокая склерэктомия, синустрабекулоэктомия), даже с использованием медицинских дренажей из гидрогеля, имели временный гипотензивный эффект не более 2 мес [6, 10]. При бувтальме мы отдаем предпочтение более травматичным, но эффективным вмешательствам — циклодеструкции, циклокоагуляции или циклодиализу. При данных операциях могут возникать различные сосудистые осложнения (гемофтальм, гифема), связанные с изменениями сосудистой стенки и ее проницаемости при глаукоме. При отсутствии положительного эффекта, осложнениях подобных операций или наличии постоянного болевого компонента показана энуклеация.

Средства, улучшающие микроциркуляцию и трофику зрительного нерва. В гуманной медицине, чтобы поддержать остаточные зрительные функции и улучшить гемодинамику глаза, широко используют препараты из группы ангиопротекторов. Мы также применяем эти препараты для улучшения внутриглазного кровотока и трофики зрительного нерва при ОГ, но только после купирования острого приступа, когда ВГД стабилизировано до нормы.Состояние нервной ткани улучшают, назначая церебролизин (церебролизат) до 1 мл в зависимости от МТ животного, курсом до 30 дней. Для улучшения микроциркуляции показаны трентал, доксиум или доксилек длительным курсом (до 3 мес). Как антиоксидант в ряде случаев используют эмоксипин в виде 1%_х глазных капель или инъекций.Эффективность ангио- и ноотропной терапии у животных после перенесенного острого подъема ВГД зависит от длительности приступа и состояния зрения. Если зрительные функции частично сохранены, то эффективность восстановительной терапии наблюдают у 30 % животных. При полном отсутствии зрения благоприятный исход восстановительной терапии маловероятен.Чтобы улучшить гемодинамику зрительного нерва и сетчатки у животных после перенесенной ОГ, мы провели 8 операций реваскуляризации заднего отдела глаза. Склеральный трансплантат, применяемый при лечении ишемических глаукоматозных изменений у человека, мы имплантировали к заднему полюсу глаза собак, где он выполнял функцию своеобразного биостимулятора. Трансплантат вызывал активный рост сосудов в проекции сетчатки и зрительного нерва, что увеличивало доступ крови внутрь глаза. Это в свою очередь должно было способствовать улучшению зрения. После 8 операций незначительное восстановление зрения было отмечено только у двух животных. Но и это улучшение носило временный характер – до 6 мес. Учитывая неэффективность данных операций у животных (в отличие от человека, где число положительных результатов при некоторых офтальмопатологиях составляет до 40 %), от подобных операций было решено отказаться.

Основные меры профилактикиглаукомы у собак и кошек

Открытоугольная глаукома у собак и кошек в возрасте старше 6…7 лет довольно распространенная патология. Она характеризуется постоянным повышением ВГД в пределах 27…32 мм, при этом у большинства животных такие характерные клинические признаки, как отек роговицы, мидриаз, люксация хрусталика, блефароспазм, болезненность и увеличение размера глазного яблока, отсутствуют. Зрительная

функция снижена, но не полностью утеряна и может компенсироваться за счет второго глаза. В большинстве случаев владельцы животных не обращают внимание на снижение зрения вплоть до приступа ООГ или поражения второго глаза.

Чтобы выявить факторы риска повышения ВГД у домашних животных, мы в обязательном порядке выполняем следующие процедуры.

- Тонометрия всех животных старше 7 лет независимо от офтальмопатологии минимум 1 раз в месяц. Следствием такого подхода послужило выявление в несколько раз большего числа животных с открытоугольной глаукомой, протекающей без каких либо клинических признаков, кроме постепенного ухудшения зрения на фоне повышенного ВГД до 27…32 мм.

- Назначение гипотензивной терапии. Если давление остается в физиологических пределах на обоих глазах, но при этом отмечена существенная разница в показаниях в одном глазу по отношению к другому, то глаз с более высоким давлением считают потенциально глаукоматозным и в целях профилактики назначают гипотензивную терапию.

- При развитии глаукомы даже на одном глазу существует потенциальная опасность для второго глаза в плане развития острого приступа ОГ. Поэтому мы назначаем в здоровый глаз β-блокаторы по 1 капле 2 раза в день независимо от ВГД,даже если оно не превышает 18…19 мм. Такой подход к гипотензивной терапии мы считаем оправданным, т.к. при развитии клинических признаков ОГ необратимо поражаются зрительный нерв и сетчатка.

- При местной кортикостероидной терапии необходима тонометрия глаза 1 раз в неделю.

- Обязательно УЗИ глаза и его придатков даже при несущественном экзофтальме и нормальном ВГД на предмет дифференциальной диагностики (новообразование, ретробульбарное воспаление).

Заключение

ООГ представляет собой патологию, при которой показана немедленная гипотензивная терапия. Успех последней напрямую зависит от сроков ее проведения. Основа гипотензивной терапии состоит в комбинированном применении гипотензивных препаратов разных групп, таких, как β-блокаторы, миотики, ингибиторы карбоангидразы, аналоги простагландинов и т.д. Наряду с медикаментозной гипотензивной терапией при некоторых видах ООГ необходимо микрохирургическое вмешательство.

Своевременная гипотензивная терапия в сочетании с хирургическим лечением позволяет снизить ВГД до физиологических границ, предотвратить развитие глаукоматозной атрофии зрительного нерва и восстановить микроциркуляцию в его сосудах, тем самым сохраняя зрение животных.

SUMMARY

A.G. Shilkin, V.V. Oleinik, D.A. Rotanov Acute ophthalmohypertension in dogs and cats. Part 2. Tactics of drug and surgical treatment. In the article the methods of conservative and surgical treatment of acute ophthalmohypertension according to the etiology are depicted.

1. Егоров Е.А., Цыбанева Е.В. и др. Эффективность сочетания пилокарпина и тимолола малеата в лечении глаукомы // Вестн. офтальмологии, 1996; 3: 5—7.

2. Еричев В.П. Бетоптик «S»-эффективность и безопасность // Материалы Всерос. конф. «Глаукома», 1999; 126—128.

3. Ермакова В.Н. Еричев Е.А. Сравнительная характеристика терапевтической эффективности бета-адреноблокаторов при лечении больных открытоугольной глаукомой // Сб. науч. тр. «Глаукома», 1992, 2: 143—148.

4. Копенкин Е.П. Шилкин А.Г. Микрохирургия набухающей катаракты // Ветеринар,1998; 7: 34—36.

5. Нестеров А.П. Первичная глаукома. — М.: Медицина, 1982.

6. Чеглаков Ю.А. Эффективность глубокой склерэктомии с эксплантодрени рованием в лечении поствоспалительной и посттравматической глаукомы //Офтальмохирургия, 1989; 3: 52—55.

7. Flammer J. Glaucoma. — Eams, Klaudia book, 2003.

8. Francois J. Corticosteroid glaucoma // Ophthalmologica, 1984; 188: 76—87.

Источник