- Оксигеноретапия животным в клинике Василек

- Оксигенотерапия кошек, собак

- Кислородная терапия собакам, кошкам

- Проведение процедуры кислородотерапии животным

- Кислородные концентраты

- Кислородная терапия животным

- Оксигенотерапия что это такое для кошек

- Оксигенотерапия собак при кардиогенном отеке легких — Ветеринарный центр- госпиталь- клиника Онкологии, Кардиологии домашних и экзотических животных Зеленый попугай

- Оксигенотерапия собак при кардиогенном отеке легких

Оксигеноретапия животным в клинике Василек

Оксигенотерапия кошек, собак

Кислородная терапия собакам, кошкам

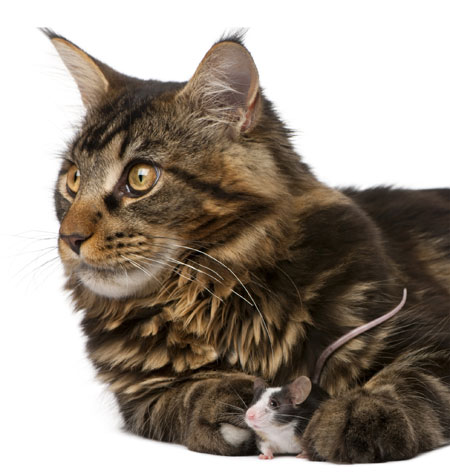

Оксигенотерапия или кислородная терапия – это один из методов интенсивной терапии, позволяющий бороться с кислородным голоданием тканей (гипоксия) и снижением концентрации кислорода в крови (гипоксемия).

Кислородная терапия может понадобиться животным после анестезии, новорожденным животным, появившимся на свет в результате патологических родов или кесарева сечения. Острая необходимость в оксигенотерапии возникает при отёке лёгких и угнетении дыхательной функции.

Показаниями к применению оксигенотерапии у животных являются:

— Отек легких (кардиогенный/некардиогенный);

— Травма (автомобильная авария, падение с высоты);

— Респираторный дистресс синдром;

— Шок;

— Астматический приступ;

— Пневмония;

— Патологии сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность и др.);

— Низкая или высокая температуры тела;

— Анемии;

— Тепловой удар и др.

Проведение процедуры кислородотерапии животным

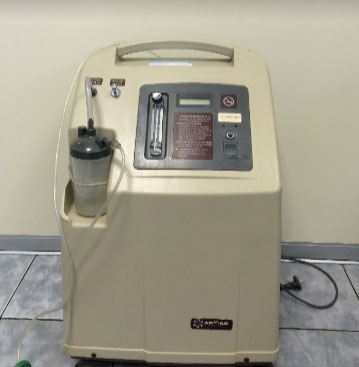

Кислородотерапия в ветеринарии практикуется не так давно, но уже приобрела заслуженную популярность и успела помочь или даже спасти немало питомцев. Многие ветеринарные клиники используют в качестве источника газа концентраторы кислорода, которые являются проще и безопаснее для эксплуатации, чем, например, газовые баллоны.

Существует несколько методов проведения оксигенотерапии

— кислородные камеры, где поддерживается необходимый уровень кислорода, для пациентов, находящихся в сознании.

— кислородные маски. Для крупных животных, при невозможности поместить их в камеру.

— эндотрахеальные трубки, обеспечивающие прямой доступ к кислороду.

Для животных, поступивших в клинику в бессознательном состоянии, после тяжелых травм, с поражением верхних дыхательных путей, или с любыми другими патологиями, при которых теряется способность дышать самостоятельно. К трубке подключается аппарат, контролирующий дыхание и поступление чистого кислорода непосредственно в легкие.

Кислородные концентраты

Кислородная камера в ветклинике на ул.Скульптора Мухиной

Она оснащена датчиками температуры и давления, что позволяет создать комфортные условия пребывания за животными, а прозрачная дверца позволяет следить за состояние пациента, не беспокоя его.

Продуктивность работы кислородной камеры напрямую зависит от ее конструктивных особенностей.

Дверца устройства оснащена особыми отверстиями, предназначенными для выведения газов во внешнюю среду и регуляции температуры.

Воздушная смесь, обладающая большими показателями влажности и температуры, перемещается вверх и постепенно выводится из камеры. Углекислый газ, который образуется при выдохе животного, перемещается вниз и тоже выводится через особые отверстия.

Кислородная терапия животным

Пациент стационара на процедурах в кислородной камере.

Между потоками этих воздушных масс в лечебном аппарате накапливается кислород, которым и дышит пациент.

Было проведено множество исследований о влиянии оксигенотерапии на организм животных. Ученые доказали, что кислородотерапия способна значительно улучшить прогноз пациента, оказывает положительное влияние на многие показатели организма, крайне необходима как при терапии тяжелых состояний животных, так и в профилактических целях, для поддержания здоровья наших питомцев.

Ветеринарный врач Сети ветклиник Василёк

Наумова Кристина Сергеевна .

Источник

Оксигенотерапия что это такое для кошек

Пациент А., 49-ти лет, поступил в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» МЗ РФ Центр COVID-19 с жалобами на кашель с трудноотделяемой мокротой, одышку, нехватку воздуха, боль в груди, головную боль и повышение температуры до 39,4 о С, SpO2 93-94% на атмосферном воздухе. У пациента был положительный назофаренгеальный мазок на SARS-CoV-2.

В течение нескольких дней у пациента нарастала симптоматика дыхательной недостаточности, по данным компьютерной томографии увеличился процент поражения легких до 90% (КТ-4).

Пациент находился на антибактериальной терапии, антикоагулянтной терапии, специфической терапии: гидроксихлорохином, азитромицином, лопинавир-ритонавиром. В последующем, в связи с развитием цитокинового «шторма» больному вводился тоцилизумаб.

Учитывая нарастающую тяжесть состояния, с недостаточной эффективностью респираторной поддержки (ЧДД до 40/мин, SpO2 — 90% на 13 л/мин кислорода через назальную канюлю), пациенту была проведена эскалация респираторной поддержки с применением неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), с помощью аппарата для лечения нарушений дыхания во время сна, путем создания положительного давления в дыхательных путях с вентилируемой ротоносовой маской. Аппарат был настроен в режиме CPAP (continuous positive airway pressure): постоянное положительное давление на уровне 10-12 cmH2O с подключением 5-10 л/мин кислорода в контур. Для снижения риска аэрозолизации аппарат использовался без увлажнителя, с отключенной функцией автостарта, с этой же целью была впервые применена оригинальная изоляция клапана выдоха рото-носовой маски двойным обертыванием медицинской хирургической маской.

На фоне НИВЛ с кислородной поддержкой (до 12 л/мин): отмечалось улучшение состояния, уменьшение одышки, ощущения заложенности в грудной клетке, постепенное снижение ЧДД до 24-28/мин, стабилизация SpO2 — 94-96%. Пациент субъективно переносил данный вид терапии хорошо, дыхание было синхронизировано с аппаратом, дополнительных препаратов для снижения ажитации не требовалось.

Пациент пробыл в блоке интенсивной терапии 6 дней и в дальнейшем учитывая стабилизацию клинического состояния – отсутствие необходимости в проведении респираторной поддержки с применением СРАР – терапии, пациент был переведен в отделение.

При контрольном КТ исследовании: выраженная положительная динамика в виде частичного разрешения вирусной пневмонии, новых участков инфильтрации в паренхиме легких не определяется. Средне-тяжелая степень, процент поражения легочной ткани – 50-60% (КТ2).

Учитывая стабилизацию состояния, отсутствие признаков дыхательной недостаточности и хорошее самочувствие, пациент был выписан из стационара.

Во время проведения СРАР – терапии врачами и медицинским персоналом применялись следующие защитные средства: респиратор FFP3, очки, щиток, костюм индивидуальной защиты влагонепроницаемый, перчатки (2-3 пары). За время использования пациентом СРАР – терапии и в течение 14 дней после ни один сотрудник не заболел, положительных назофаренгиальных мазков на SARS-CoV-2 так же зафиксировано не было.

После выписки пациент выразил благородность всему коллективу ФГБУ «НМИЦ кардиологии».

Полностью клинический пример планируется к публикации в журнале «Анестезиология и реаниматология», ссылка на номер будет размещена на сайте.

Случай предоставлен Литвиным Александром Юрьевичем и Елфимовой Евгенией Михайловной.

Источник

Оксигенотерапия собак при кардиогенном отеке легких — Ветеринарный центр- госпиталь- клиника Онкологии, Кардиологии домашних и экзотических животных Зеленый попугай

Оксигенотерапия собак при кардиогенном отеке легких

УДК 619: 616-072: 636.7

Руденко А. А., д-р вет. наук, доцент

Ветеринарный центр «Зеленый попугай», г. Балашиха

Оксигенотерапия – метод лечения животных, который базируется на ингаляционном введении кислорода в органы респираторного тракта. Оксигенотерапия необходима для восстановления адекватного напряжения кислорода в артериальной крови и удаления избытка углекислоты. С помощью ингаляции кислорода происходит поддержание адекватного напряжения кислорода путем увеличения его содержания во вдыхаемой газовой смеси для максимального увеличения его доставки к тканям. При дыхании воздухом в плазме крови растворяется лишь незначительное количество кислорода, основное же количество доставляется тканям в форме оксигемоглобина. При вдыхании чистого кислорода, в плазме его содержится в 5 раз больше, что достаточно для предупреждения кислородного голодания тканей и органов, что особенно важно при критических состояниях.

У собак чрезвычайно распространены кардиомиопатии и приобретенные пороки сердца, которые являются основными причинами развития хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность имеет волнообразное течение, характеризуется сменой периодов обострений и ремиссии. Обострение сердечной недостаточности у собак возникает на фоне стрессов, физических и психоэмоциональных перегрузок, резкой смены погоды или условий содержания. Чаще всего хроническая сердечно-сосудистая недостаточность у собак протекает по левожелудочковому и бивентрикулярному типу, что характеризуется застойными явлениями в органах респираторного тракта, которые всегда осложняются гипоксией. В наиболее тяжелых случаях развивается кардиогенный отек легких, который значительно усугубляет дефицит кислорода. Также нередко у больных собак на фоне многих кардиопатогий возникает застойный бронхит, а в некоторых случаях даже гипостатическая пневмония. Поэтому в эти периоды обострений ветврач отклоняется от основной патогенетической терапии (использование ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, фосфодиэстеразы, блокаторов ангиотензиновых рецепторов, β-блокаторы, сердечных гликозидов, антагонистов альдостерона, тиазидных диуретиков) и назначает дополнительные препараты (петлевые диуретики, нитраты, антибиотики, кардиопротекторы, метаболики, в некоторых случаях глюкокортикоиды, бронходилататоры, противокашлевые средства). Особое значение при прогрессировании сердечных заболеваний у собак занимает оксигенотерапия.

Оксигенотерапия представляет собой единственный метод, способный продлить жизнь больных животных с сердечно-сосудистой патологией, у которых практически исчерпаны возможности компенсации легочной вентиляции и газообмена с помощью медикаментозного лечения. Вместе с тем, с внедрением оксигенотерапии в практику появилась проблема гипероксии, о которой раньше клиническая ветеринарная медицина не знала. При лечении гипоксических состояний кислородом сначала наблюдаются клинические проявления, связанные с устранением гипоксии. Дальнейшая гипероксигенация приводит к физиологическим эффектам, связанным с задержкой углекислоты в тканях и токсическим действием кислорода. Избыточный кислород вмешивается в нормальные цепи биологического окисления, прерывая их или оставляя большое количество свободных радикалов, оказывающих раздражающий, воспалительный и прочие патологические эффекты.

В связи с этим обязательным условием проведения современной оксигенотерапии является строгое дозирование величины потока кислорода. Кроме этого, применение баллонного кислорода связано с рядом проблем в процессе эксплуатации, низкой экономичностью и взрывопожароопасностью. Поэтому все большую популярность в настоящее время получают независимые источники кислорода – концентраторы кислорода, которые позволяют проводить оксигенотерапию не только в клинике или стационаре, но и в домашних условиях.

Цель исследования – изучить эффективность оксигенотерапии у собак при кардиогенном отеке легких.

Материалы и методы.

О бъектом исследования послужили 16 собак карликовых пород с кардиогенным отеком легких, который возникал на фоне резкого обострения хронической сердечно-сосудистой недостаточности (ХССН), этиологическим субстратом которой был эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов. Указанную патологию диагностировали комплексно, используя методы клинического (осмотр, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия), инструментального (электрокардиография, эхокардиография), лабораторного исследования (определение в сыворотки крови АсАТ, КФК и ЛДГ), при обязательном тщательном изучении анамнестических данных. Указанных животных разделили на две группы по 6 и 10 голов в каждой соответственно.

Г руппы формировали по мере поступления в клинику. Животным первой и второй группы назначали фуросемид в начальной дозе 8 мг/кг веса внутривенно до стабилизации состояния, затем дозу постепенно снижали, нитроглицерин 0,05 мг/кг сублингвально каждые 20-30 минут до стабилизации клинического состояния. Животным второй группы дополнительно использовали ингаляцию 70,0 % увлажненного кислорода. В работе использовали концентратор кислорода “Armed” 7F-1L и наркозный аппарат “Zoomed Minor Vet”. Дозирование кислорода проводили на уровне 5-7 л/мин до улучшения общего состояния. После стабилизации клинического состояния животным назначали рамиприл или беназеприл, а также спиронолактон в общепринятых дозировках, пожизненно. Оценку эффективности указанных выше терапевтических схем проводили по качественным и количественным клиническим показателям: частота встречаемости ортопное, диспное, тахипное, цианоза, разнокалиберных хрипов в легких, количество летальных случаев, функциональный класс (ФК) ХССН. Также учитывали среднюю дозу фуросемида и нитроглицерина на курс терапии и время стабилизации общего состояния. Статистический анализ проводили при помощи компьютерной программы Statistica 7.0 с использованием Т-критерия Стьюдента для несвязанных выборок и критерий χ2. Разницу считали достоверной при р≤0,05; р≤0,01 и р≤0,001, а при р≤0,1 говорили о тенденции преобладания того или иного признака.

У всех собак на момент поступления в клинику отмечали тяжелое клиническое состояние, а именно: диспное, ортопное, тахипное и цианоз, которые свидетельствуют о развитии тяжелой сердечно-легочной или дыхательной недостаточности. Методом аускультации у всех животных диагностировали наличие разнокалиберных хрипов в легких, значительное ослабление первого тона сердца слева в проекции митрального клапана, а также наличие грубого систолического шума. На основании указанных симптомов у собак верифицировали наличие кардиогенного отека легких, который возникал на фоне недостаточности двустворчатого клапана. Впоследствии методом эхокардиографии был поставлен диагноз эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов с преимущественным поражением митрального клапана (утолщение, деформация створок митрального и трикуспидального клапанов, несколько повышенная систолическая функция миокарда левого желудочка и значительное расширение левого предсердия, регургитация крови из левого желудочка в левое предсердие).

В процессе лечения у животных как I, так и II группы отмечали достоверное снижение частоты проявления ортопное, диспное, тахипное, цианоза и разнокалиберных хрипов легких, что указывает на то, что обе схемы лечения были эффективными. Однако, у животных, которых лечили по схеме I, отмечено 2 летальных случая, что составило 33,3 %. Собак, которых лечили по схеме II, не зарегистрировано смертельных исходов болезни.

У собак I опытной группы до лечения ФК ХССН составлял 3,7±0,51 ед., в процессе лечения указанный показатель недостоверно (р≤0,1) снизился до 2,8±0,63 ед. У собак II опытной группы до лечения ФК ХССН в среднем равнялся 3,8±0,64 ед., в процессе лечения он достоверно (р≤0,05) снизился в 2,0 раза (до 1,9±0,39 ед.). Кроме этого, время стабилизации общего состояния у собак II группы (3,1±0,51 ч) было существенно меньше, чем аналогичный показатель I опытной группы (6,8±1,31 ч), что выявилось статистически значимым (р≤0,05). При лечении собак с кардиогенным отеком легких по схеме II было использовано 69,7±10,32 мг фуросемида и 0,3±0,04 мг нитроглицерина, при терапии животных по схеме I, дозы указанных препаратов были достоверно большими и соответственно равнялись 127,3 и 0,8 мг.

Таким образом, анализируя полученные результаты исследований, необходимо отметить, что дополнительное назначение кислородотерапии к базисной терапии (фуросемид и нитроглицерин) дает возможность не только повысить выживаемость больных кардиогенным отеком легких собак, но и сократить время стабилизации клинического состояния, а также уменьшить общую дозу нитроглицерина и фуросемида.

1. Дополнительное назначение оксигенотерапии к базисной терапии дает возможность не только повысить выживаемость больных кардиогенным отеком легких собак, но и сократить время стабилизации их клинического состояния, а также уменьшить общую дозу нитроглицерина и фуросемида.

1. Кульпинова Е.П., Попов В.П. Влияние оксигенации на некоторые показатели гомеостаза во время анестезии // Современное состояние и перспективы развития патологии, морфологии и онкологии животных / Сев.-Кавк. зон. науч.-исслед. ветеринар. ин-т. — Новочеркасск, 2008. — С. 114-118.

2. Суворов А.Б., Антонов Д.Н., Коробов А.В. Применение гипербарической оксигенации в лечении рефлюкс-гастрита у собак крупных пород // Вет.патология, 2006; N 2. — С. 103-106.

3. Панченкова И.А., Жичкина Л.В., Юрьев А.Ю. Изменение содержания молекул средней массы в сыворотке крови животных при воздействии гипербарической оксигенации и локальной абдоминальной декомпрессии // Международный вестник ветеринарии, 2012; N 3. — С. 49-53.

4. Трегубов В.И. Эффективность оксигенизированного аэрозоля при лечении больных бронхопневмонией телят // Пробл.оптимизации воспроизводства стада и повышения сохранности приплода. — Персиановка, 1993(1994). — С. 64-65.

5. Анохин В.М., Назаренко А.И. Озонотерапия: перспективы применения в лечении мелких домашних животных // Восьмой междунар.конгр.по пробл.вет.медицины мелких домаш.животных:Материалы. — М., 2000. — С. 278-280.

Источник