- Сколько сосков у кошек – внешний вид и особенности молочных желез у кошачьих

- Как выглядят молочные железы у кошки?

- Может ли отличаться количество сосков у разных пород?

- Анатомия и строение желез в норме

- Заболевания железистой ткани у котов

- Мастит у кошек

- Мастопатия у кошек

- Опухоль сосков

- Заключение

- Особенности строения молочных желез у кошек

Сколько сосков у кошек – внешний вид и особенности молочных желез у кошачьих

Кошки, как и другие млекопитающие, с рождения кормят котят грудным молоком. При этом количество сосков у кошки, расположенных в случайном порядке, может быть от 5 до 11. Решающее значение играет не количество, а их функциональность. При внезапном набухании сосков у животного хозяев интересует вопрос об их функционировании и возможных отклонениях в организме подопечного.

Как выглядят молочные железы у кошки?

Нормой у котов считают множественно расположенные соски попарно. В большинстве случаев должно быть 4 пары (8 сосочков):

- В грудном отделе вблизи передних лап 2 сосочка.

- На брюхе животного 4, которые расположены как симметрично, так и ассиметрично.

- Возле паха около задних лап также 2 соска.

Во время внутриутробного развития на беременную кошку могут влиять разные факторы, что может привести к развитию аномалий у котят. Если сосков больше или меньше нормы или в паре с одной стороны отсутствует один или несколько сосочков — это не считают болезнью. Коты так же как и кошки имеют соски, но они не развиты. Подытожим. Соски у котов в норме, если:

- недостаток сосков в паре и их разное количество;

- разные по размеру и форме;

- у мальчиков-котов они также расположены в 4 пары.

Вернуться к оглавлению

Может ли отличаться количество сосков у разных пород?

Разновидность абсолютно не влияет на количество сосочков. При нестандартном расположении или разной их численности при смешивании пород не отображается на экстерьере и не наследуется. У шотландской вислоухой кошки есть характерная особенность в виде загнутых вниз ушей. У лысых котов сфинксов бывает асимметричное расположение или непарная численность, но при этом сосочки и их количество у них будет таким же, как и у всех других пород.

Кошачьи из дикой природы, например, львы или тигры, имеют только 4 брюшных пары. В основном у них рождается 4 детеныша, а если в помете их 5 или 6, то они не выживают из-за недостатка молока.

Анатомия и строение желез в норме

Форма сосочков конусообразная, без волосков, высотой 1—3 мм. Если у животного густая и длинная шерсть, обнаружить соски у кошки сложно, для этого проводят пальпацию. Когда кошка беременеет, начиная с 3 недели они растут и набухают до 5—8 мм. Во время кормления открываются канальцы, по которым течет молоко. В каждом соске их от 4 до 8. Если котята не сосут молоко, то сфинктеры возле каждого отдельного соска закрывают выход молока. В основном котята стараются присосаться к паховым железам, так как в них больше всего образуется молока. Кошка кормит потомство до 5 недель, далее выработка молочка постепенно угасает и железы уменьшаются. Если в помете слишком много малышей и сосков недостаточно, котенка, нуждающегося в докорме, питают из баночки со смесью.

Заболевания железистой ткани у котов

Если молочные железы резко стали большие и припухли, появились прозрачные или кровянистые выделения и кожа вокруг сосков почернела, стоит срочно обратиться за медицинской помощью. Лечение таких недугов проводят с помощью терапии или хирургически, а пораженные опухолями области вырезают для предотвращения распространения патологических клеток на соседние участки. Если на сосках припухлости, существует ряд возможных заболеваний:

- Непроходимость молока через трубы — лактостаз.

- Мастит и мастопатия выглядят как уплотнение железистой ткани.

- Рак железы.

- Гормональный дисбаланс.

- Неправильная работа лимфатической системы организма животного.

Вернуться к оглавлению

Мастит у кошек

Воспаление желез может проявляться как у рожавшей, так и у той, что не приносила приплод. Иногда данным недугом заболевают коты. Основные причины мастита зависят от гормональных сбоев, а именно, когда у кошки течка не заканчивается оплодотворением или вследствие травмы, ушиба. Для клинической картины типично присутствие припухлости и болезненных ощущений. Развиваясь, болезнь провоцирует выделения гноя с примесью крови. При лечении мастита проводят инъекции («Мастометрином», «Катозалом» и глюконатом кальция). При тяжелых формах проводят операции.

Мастопатия у кошек

Заболевание, при котором в ткани молочной железы скапливаются жидкости, уплотняя прилегающую ткань. Цвет припухлостей становится синим с явно выраженными размерами. Так как эта болезнь вызвана гормональным сбоем и с переизбытком прогестерона, то область сосков становится горячей, а в задних лапах появляется отечность. При удалении опухоли излечение не происходит. Лучше всего лечить кота антибиотиками, а если обнаружены злокачественные опухоли, необходимо начинать химиотерапию. С целью предотвращения мастопатии рекомендуют стерилизовать маленьких котят до наступления половой зрелости.

Опухоль сосков

Опухоли бывают доброкачественные и злокачественные. Первые развиваются медленно, форма зачастую у таких образований с четкими границами, но они могут перерождаться. Патологические опухоли появляются у зрелых котов после 7-го года жизни. Опухоль может быстро прогрессировать и давать метастазы, поэтому сосок вырастает в 3 или 4 раза. Такую опухоль удаляют хирургически, после этого животному назначают курс химиотератии. В зависимости от того как быстро ему оказали медицинскую помощь, можно понять, отступил ли рак. Стерилизация напрямую зависит от образования различных опухолей и является предупредительной мерой профилактики.

Заключение

Грудные железы имеются, функционируют при беременности и лактации, присущи как мужскому кошачьему организму, так и женскому. Они расположены попарно, могут быть отклонения от нормы, но это не влияет на здоровье любимца. За молочными железами питомца необходимо следить, чтобы не допустить серьезного заболевания.

Источник

Особенности строения молочных желез у кошек

Д. Арджайл (David J. Argyle)

В настоящей главе представлен краткий обзор основных сведений по анатомии и физиологии молочных желез у собак и кошек, а также информация о наиболее распространенных заболеваниях молочных желез, которым подвержены лактируюшие и нелактирующие самки.

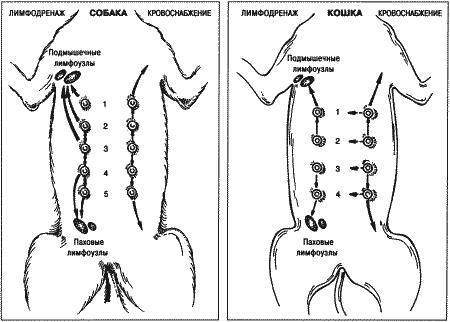

В норме у собаки имеется пять пар молочных желез, расположенных вдоль вентральной поверхности фудной и брюшной стенки. Две верхние пары называют грудными, две последующие брюшными, и нижнюю пару желез — паховыми. Кошки обладают аналогичным набором, однако у них чаще имеется лишь четыре пары.

Кровоснабжение и лимфодренаж молочных желез собаки и кошки

Кровоснабжение молочных желез (фиг. 5.1.) осуществляется наружной паховой, а также латеральной и внутренней грудными артериями. Васкуляризация паховых и каудальных брюшных желез обеспечивается каудальной поверхностной надчревной артерией и ветвями краниальной абдоминальной и окружной глубокой подвздошной артерий; грудных и краниальных брюшных желез — латеральной грудной, краниальной надчревной и ветвями межреберных артерий. Известно, что лимфодренаж грудных и краниальных брюшных желез обеспечивается подмышечными и грудинными лимфоузлами, тогда как паховых и каудальных брюшных желез — поверхностными паховыми лимфатическими узлами. Однако система сбора лимфы не всегда соответствует данной схеме.

ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Для продукции достаточного по количеству и адекватного по составу молока первоочередное значение имеют кормление и общее состояние здоровья суки или кошки. В послеродовом периоде может возникать целый ряд заболеваний молочных желез. Своевременная диагностика и лечение этих патологий существенно улучшают здоровье матери и ее потомства.

Заболевание неясной этиологии, наблюдаемое непосредственно перед или вскоре после родов. Характеризуется закупоркой молочных протоков, которая сопровождается болезненными ощущениями и затрудненным отделением молока. Чаще наблюдается при перекармливании. Животное испытывает дискомфорт и боль, иногда сопровождаемые анорексией. Лечение заключается в голодании в течение 24 часов, сокращении рациона в течение нескольких дней и назначении диуретиков. Для уменьшения отека молочных желез применяют холодные компрессы и сцеживание молока.

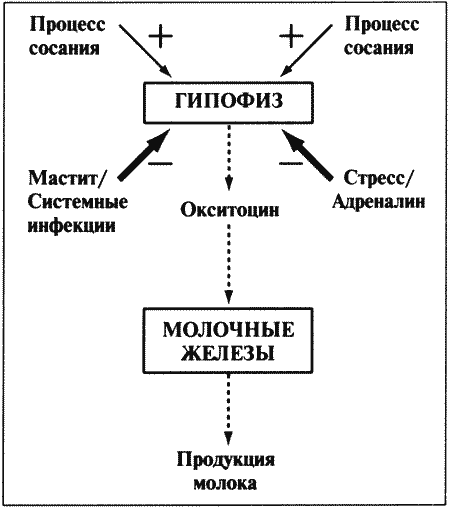

Агалактия может наблюдаться на фоне недоразвития молочных желез или при затрудненном отделении молока. Причиной патологии может быть комплексное воздействие внешних и гормональных факторов. Затрудненное отделение молока лучше поддается лечению. О наличии заболевания свидетельствует уплотнение и набухание молочных желез при отсутствии молока в сосковом канале. Патология довольно часто наблюдается у нервозных самок, проявляющих беспокойство и не подпускающих детенышей к соскам.

В случае серьезного стресса выброс адреналина может блокировать секрецию окситоцина (фиг. 5.2), поэтому возбудимым животным назначают седативные препараты (например, ацепромазин 0,5–2 мг/кг). Инъекции окситоцина (2–20 ЕД внутримышечно или подкожно) проводят до полной нормализации лактации, ориентируясь на поведение помета. Необходимо помнить о том, что такие патологии, как метрит, мастит и системные инфекции, также могут вызывать агалактию, и в этих ситуациях лечение основной причины является непременным условием нормализации отделения молока.

Мастит не относится к числу распространенных заболеваний, однако может возникать как следствие продолжительного галактостаза или содержания животного в антисанитарных условиях. Протекает как в острой, так и хронической формах и сопровождается болезненными ощущениями, эритемой и набуханием молочных желез. Кроме того, у животного могут наблюдаться анорексия, гипертермия и выраженная нейтрофилия, часто со сдвигом влево. В тяжелых случаях образуются абсцессы, сопровождаемые гнойными выделениями из соска. Диагноз основывают на наличии клинических симптомов, результатах гематологического анализа и цитологическом исследовании молока, которое может содержать бактерии, лейкоциты и эритроциты. Перед назначением антибиотиков выделяют культуру возбудителя и определяют ее чувствительность к препаратам. В экстренных случаях отдают предпочтение антибиотикам широкого спектра действия. Среди вероятных возбудителей могут быть Escherichia coli, стрептококки и стафилококки, поэтому при невозможности выделить культуру выбор препарата основывают на данных окрашивания по Граму. В случае развития гнойного процесса на пораженную молочную железу накладывают повязку и таким образом исключают ее из кормления, но если в целом молоко соответствует норме, продолжение вскармливания может ускорить выздоровление. В тяжелых случаях при наличии абсцессов используют хирургический дренаж. Если поражены несколько желез или общее состояние матери расценивается как тяжелое, помет переводят на искусственное вскармливание.

Патофизиологические процессы при агалактии

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ОТСУТСТВИЕ ЛАКТАЦИИ

В отсутствие беременности или лактации самой распространенной патологией молочных желез является неоплазия. На долю опухолей молочной железы приходится более 50 % всех опухолей, встречающихся у сук. Приблизительно половина опухолей молочных желез — злокачественные образования, а половина из этих последних метастазируют к моменту обнаружения. У кобелей подобные опухоли редки и составляют около 1 % из всех существующих новообразований.

Факторы риска и этиология

По имеющимся данным, риск развития неоплазии напрямую связан с возрастом, в котором животное было подвергнуто овариогистерэктомии. Кастрация, выполненная до первого эструса, снижает риск развития рака молочной железы до 0,05 % Однако положительный профилактический эффект кастрации частично снижается по мере взросления суки, поэтому овариогистерэктомия, проведенная в возрасте 2,5 года и позже, уже не имеет влияния на развитие опухолей молочной железы; эти данные свидетельствует о преимуществах ранней овариогистерэктомии в профилактике данного заболевания.

Роль половых гормонов в развитии неоплазии молочной железы не выявлена. Однако около половины опухолей, наблюдаемых у собак, имеют эстрогенные или эстрогенные и прогестероновые рецепторы, причем в этих случаях прогноз более благоприятный, поскольку рецептор-положительные опухоли, как правило, являются доброкачественными. Существует предположение, что применение синтетических прогестагенов для контроля эструса может способствовать развитию неоплазии молочных желез, но до настоящего времени роль экзогенных гормонов точно не выяснена. Риск развития данного заболевания не увеличивают ни возраст, в котором самка впервые принесла потомство, ни нарушения эстрального цикла, ни ложная беременность.

В настоящее время исследования, ведущиеся в данной области, направлены на выявление генетических изменений, в частности изменений экспрессии онкогенов и антионкогенов в опухолях молочных желез у собак. Особый интерес вызывает проблема снижения нормальной активности антиопухолевого гена р53. Исследования молекулярного механизма карциногенеза чрезвычайно своевременны, поскольку способствуют разработке и совершенствованию новых методик лечения.

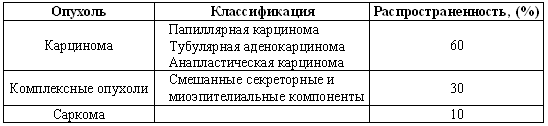

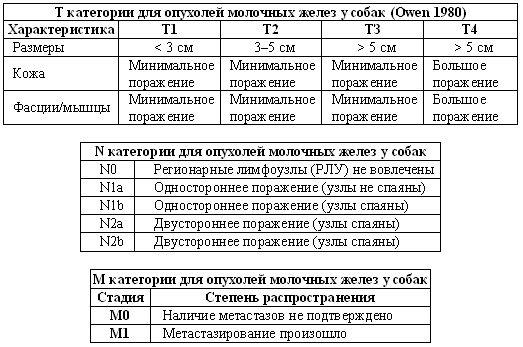

Опухоли молочных желез разделяют на доброкачественные и злокачественные. К доброкачественным относятся фиброаденома, аденома и доброкачественные опухоли смешанного типа. Из злокачественных опухолей наиболее распространенной является карцинома, а также комплекс карциномы и саркомы (табл. 5.1).

Животные с опухолями молочных желез попадают в ветеринарную клинику после того, как владельцы обнаруживали заметное новообразование, либо врач ставит диагноз в ходе планового клинического обследования. Заболевание может иметь затяжной характер (если опухоль растет медленно) или развиваться стремительно (множественная анапластическая карцинома). В большинстве случаев опухоли у собак развиваются на каудальных молочных железах и часто не причиняют беспокойства. Но в серьезных случаях низкодифференцированные опухоли могут вызывать выраженную воспалительную реакцию, приводящую к болезненным ощущениям, изъязвлениям и отекам. Иногда воспаление сопровождается отеком конечностей и инфильтрацией кожи и лимфатических структур. Такие случаи следует отличать от тяжелой формы мастита. Прогноз весьма неблагоприятный. Другие клинические признаки опухолей молочных желез обусловлены метастатическими поражениями. В запущенных случаях на наличие метастазов указывают потеря веса, учащенное дыхание/одышка и хромота.

Табл. 5.1. Распространенность злокачественных опухолей у собак

Диагноз включает выявление природы и степени развития болезни на основании следующих данных:

Анамнез и клиническое исследование: для составления истории болезни необходимо выяснить, было ли животное кастрировано, какова продолжительность клинических проявлений, наблюдается ли потеря веса, утомляемость, кашель, хромота.

Клиническое исследование включает полный осмотр, в частности, выявление размеров новообразования, его подвижности, а также степени изъязвления и эритемы, сращения с прилегающими участками, их болезненности. Часто анапластическая карцинома имеет вид диффузной массы, напоминающей тяжелый вентральный дерматит. При осмотре регионарных лимфатических узлов определяют их размер, подвижность и сращение с окружающими тканями.

Гематология, биохимия и анализ мочи: исследования позволяют выяснить, каково общее состояние здоровья животного. Онкологические заболевания часто сопровождаются нормоцитарной анемией, характерной для многих хронических заболеваний. Инфицированная опухоль молочной железы может приводить к повышению содержания нейтрофилов. Сниженное содержание тромбоцитов, низкая свертываемость крови являются настораживающим симптомом, указывающим на вероятность диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Биохимия сыворотки крови и анализ мочи могут выявить поражение определенного органа, связанное или не связанное с первичной опухолью.

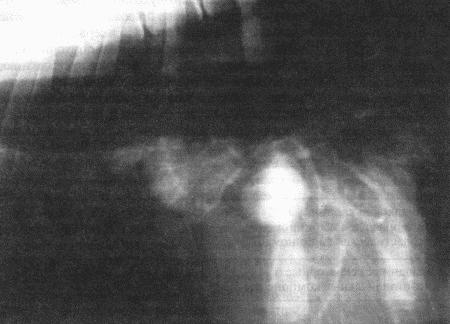

Диагностическая визуализация (фиг. 5.3 и 5.4): является бесценным инструментом для общей оценки опухоли и определения стадии заболевания. Для выявления метастазов проводят рентгенографию грудной клетки и брюшной полости. Важно, чтобы при рентгенографии респираторного тракта снимки делались одновременно справа и слева как в латеральной, так и в вентро-дорсальной проекциях. Соблюдение данного требования обеспечивает оптимальные условия для выявления метастазов, поскольку наиболее вероятной областью распространения являются легкие. Метастазирование может захватывать и другие участки (печень, костные ткани, поджелудочную железу, почки, яичники и матку). При подозрении на распространение процесса в брюшной полости назначают УЗИ. В некоторых случаях заболевание сопровождается хромотой, объясняющейся метастатическим поражением костной ткани; пораженные участки болезненны, часто наблюдаются патологические переломы. Рентгенография пораженных конечностей в таких случаях является основным метолом диагностики.

Рентгенограмма грудной клетки собаки с метастазами в легких

Рентгенограмма правой плюсны собаки с метастатическим поражением скакательного сустава и характерным переломом

Цитология/биопсии. При цитологическом исследовании материала, полученного с помощью пункционной биопсии, необходимо учитывать, что ложноположительные результаты наблюдаются реже ложноотрицательных, поэтому для подтверждения диагноза необходимо проведение инцизионной или эксцизионной биопсии. Во многих случаях цитологическое исследование не проводят, поскольку при любом результате единственным вариантом лечения является хирургическое вмешательство. В определенных обстоятельствах инцизионную биопсию применяют, чтобы исключить диффузное воспаление.

Определение стадии заболевания

Успешное лечение неопластических образований основано на выявлении природы и стадии развития заболевания. Определение стадии заболевания обеспечивает адекватный прогноз и выбор лечения. При классификации опухолей молочной железы учитывают наличие компонентов TNM (опухоль, лимфатический узел, метастазы) (фиг. 5.5).

Прогностические факторы, позволяющие предсказать возможность рецидива и продолжительность периода ремиссии, приведены в табл. 5.2.

Система классификации TNM, обеспечивающий объективную оценку стадии развития заболевания

Табл. 5.2. Факторы, определяющие прогноз при опухолях молочной железы

Прогноз: При диаметре менее 3 см прогноз относительно благоприятный.

Фактор: Степень инвазии и изъязвления.

Прогноз: При распространившейся, изъязвленной опухоли прогноз плохой.

Фактор: Вовлечение лимфатических узлов.

Прогноз: Метастазирование в локальные лимфатические узлы повышает риск рецидивирования. Данных о том, что удаление пораженного лимфатического узла снижает вероятность рецидива или увеличивает период ремиссии, не имеется…

Фактор: Гистопатологические признаки.

Прогноз: Плохо дифференцированные опухоли имеют плохой прогноз. Присутствие иммунологического инфильтрата коррелирует с увеличением периода ремиссии.

Фактор: Наличие гормональных рецепторов.

Прогноз: Опухоли, содержащие прогестероновые/эстрогенные рецепторы, часто доброкачественны.

Лечение заключается в хирургическом удалении опухоли. Необходимо отметить, что вероятность рецидива или продолжительность периода ремиссии не зависят от объема хирургической процедуры. Некоторые исследования рекомендуют проведение частичной или региональной мастэктомия с резекцией локальных лимфатических узлов. Удаление паховых лимфатических узлов при резекции пятой молочной железы обязательно. Предположение, что овариогистерэктомия, выполненная одновременно с мастэктомией, снижает вероятность рецидива, весьма сомнительно. В табл. 5.3 приведены данные о хирургических процедурах, практикуемых при неоплазии молочной железы, однако для более детального ознакомления с техникой проведения операций читателю следует обратиться к другому источнику.

Химиотерапия/гормональная терапия: в настоящее время химиотерапия и/или гормональная терапия широко применяются при лечении рака молочной железы у женщин. В ветеринарной практике не существует ни идеального препарата для химиотерапии, ни протокола его применения. Было высказано предположение, что сочетание адриамицина и циклофосфамида может обеспечить хорошие результаты, однако масштабные клинические испытания не проведены, данные об эффективности применения указанных препаратов для лечения рака молочной железы отсутствуют.

Назначение антагонистов эстрогена, например тамоксифена, практикуется при лечении опухолей молочной железы у женщин после наступления менопаузы. Тамоксифен представляет собой синтетический трифенилэтилен, блокирующий эстрогеновые рецепторы. Фармакология препарата осложнена тем, что у одних видов животных он стимулирует рецепторы, у других — блокирует их; кроме того, у разных видов животных органы-мишени не совпадают. Клинические испытания на собаках дали противоречивые результаты. Как указано в одном из протоколов таких испытаний, у сук, принимавших тамоксифен, развивались побочные эффекты, характерные для гиперэстрогенизации (кровянистые вагинальные выделения, набухание вульвы, интерес со стороны самцов). Впоследствии данные особи были исключены из испытания. Эстрогенизация, индуцированная тамоксифеном, позволяет предположить, что в данной ситуации препарат проявляет себя скорее как агонист, чем как антагонист эстрогена, либо он воздействует на ткани молочной железы как антагонист, а на ткани эндометрия — как агонист. В дополнение следует отметить, что положительный эффект тамоксифена, наблюдавшийся при лечении женщин с рецептор-негативными опухолями, свидетельствует о возможности альтернативного механизма действия препарата. Для подтверждения эффективности препаратов этого класса необходимы дальнейшие исследования.

Радиотерапия. Ветеринария не располагает необходимыми данными для достоверного подтверждения эффективности радиотерапии при лечении опухолей молочной железы у животных. Тем не менее назначение радиотерапии в предоперационный период позволяет уменьшить размеры опухоли и сократить объем оперативного вмешательства.

Иммунотерапия/генная терапия. Имеется достаточно данных, позволяющих предположить влияние иммунитета на некоторые типы опухолей, в связи с чем предпринимались попытки воздействовать на развитие опухоли активизацией иммунной системы, особенно на клеточном уровне. Исследования неспецифических биологических модификаторов иммунного ответа оказались не слишком успешными, зато методы, основанные на применении инкапсулированного в липосомах мурамилтрипептид фосфатидилэтаноламина (L-MTP-PE), представляются более обнадеживающими. Современное понимание молекулярных механизмов карциногенеза и существенный прогресс генной инженерии в работе с ДНК позволяют надеяться, что генная терапия войдет в ветеринарную практику.

Табл. 5.3. Хирургические процедуры при неоплазии молочной железы

Комментарии: Применяется для образований менее 0,5 см, как правило, рассматривается как биопсия.

Хирургическая процедура: Маммэктомия.

Комментарии: Удаление одной железы. Идеально для доброкачественных образований.

Хирургическая процедура: Региональная мастэктомия.

Комментарии: Удаление нескольких желез по ходу лимфатического и венозного дренажа.

Хирургическая процедура: Односторонняя мастэктомия.

Комментарии: При множественных образованиях, поражающих одну сторону.

Хирургическая процедура: Двусторонняя мастэктомия.

Комментарии: При множественном двустороннем поражении. Выполняется в два приема, как две односторонние мастэктомии с интервалом в 2–3 недели.

В заключение остается добавить, что основным методом лечения неоплазии молочных желез у сук остается хирургическое вмешательство. В комбинации с химиотерапией оно позволяет добиваться излечения в случаях неполной резекции опухоли или ее высокой агрессивности. Препараты, блокирующие воздействие эстрогена, находятся пока на стадии изучения, их эффективность представляется спорной. Для выявления роли половых гормонов в развитии опухолей молочных желез у собак необходимы дальнейшие исследования.

Опухоли молочных желез у кошек

Заболевание наблюдается вдвое реже, чем у сук, причем в большинстве случаев опухоль представляет собой злокачественную аденокарциному (80–90 %). Как и у собак, этиология заболевания не выяснена. По имеющимся данным, нестерилизованные кошки чаще страдают опухолями молочной железы, но как именно влияют половые гормоны на развитие заболевания, не установлено. Предполагается, что применение синтетических прогестагенов увеличивает риск развития новообразований.

Клинические проявления и дагностика

Как правило, заболевание обнаруживают на поздней стадии, уже после распространения метастазов. В большинстве случаев поражаются несколько молочных желез и наблюдается изъязвление опухоли. Необходимо дифференцировать опухоль от гипертрофии молочной железы (фиброэпителиальной гиперплазии), которая чаще наблюдается у молодых самок, тогда как опухоли молочной железы поражают животных старше 9–12 лет. Диагностика и определение стадии заболевания включают гематологические/биохимические исследования крови, анализ мочи, рентгенографию грудной клетки. Биопсию назначают лишь при наличии альтернативы хирургическому лечению или в случае настойчивого желания владельца провести полный курс лечения.

Всвязи с высокой вероятностью злокачественного новообразования предпочтение отдают агрессивной терапии или хирургическому лечению. Последнее часто проводится уже на фоне метастазов и изъязвлений, поэтому радикальную мастэктомию сочетают с резекцией регионарных лимфатических узлов. Если необходимо проведение двусторонней мастэктомии, то между операциями должен быть интервал 2–3 недели. Назначение химиотерапии в качестве вспомогательного лечения у кошек не практикуется. Некоторые исследователи рекомендуют комбинацию адриамицина и циклофосфамида, однако для подтверждения эффективности такого лечения необходимы дальнейшие испытания.

Доброкачественная гиперплазия молочных желез (фиброэпителиальная гиперплазия)

Достаточно распространенное заболевание, встречающееся у молодых животных с нормальным эстральным циклом, у беременных, кастрированных и длительно получавших прогестаген (мегестрола ацестат) кошек. Гиперплазия представляет собой разрастание неинкапсулированных образований в протоках молочной железы с активной пролиферацией соединительной ткани. Сходство проявлений заболевания у молодых самок и у самок, длительное время получавших прогестаген, позволяет предположить, что разрастания являются результатом чрезмерной эндогенной или экзогенной прогестероновой стимуляции. Заболевание часто поражает несколько молочных желез, которые увеличиваются настолько, что мешают животному передвигаться. Пораженные железы отечные и болезненные, однако изъязвление нехарактерно. Молодым самкам рекомендуется овариогистероэктомия, при этом следует учитывать, что регресс образования может продолжаться 5–6 месяцев после операции. В некоторых случаях наблюдается спонтанный регресс. Разрастание ткани, наблюдаемое при данной патологии, часто ошибочно диагностируют как злокачественную опухоль и назначают соответствующее лечение. При развитии гиперплазии в ответ на продолжительное назначение мегестрола ацетата достаточно отменить препарат. Имеются сообщения об успешном применении антагонистов пролактина (каберголина).

Ettinger S. (1995) Textbook of Veterinary Internal Medicine, 4thedn. W. B. Saunders, Philadelphia.

Ogilvie G. and Moore A. S. (1995) Managing the Veterinary Cancer Patient. Veterinary Learning Systems, Trenton, New Jersey.

Owen L. N. (1980) TNM Classification of Tumours in Domestic Animals. V/HO, Geneva.

Slater D. H. (1985) Textbook of Small Animal Surgery. W. B. Saunders, Philadelphia.

Theilen G. H. and Madewell B. R. (1987) Veterinary Cancer Medicine. Lea & Febiger, Philadelphia.

White R. A. S. (1991) Manual of Small Animal Oncology. BSAVA, Cheltenham.

Источник