Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

Услуги

УЗ-исследование селезенки

Селезенка относится к непарным паренхиматозным органам. Строма образована соединительнотканной капсулой, покрытой серозной оболочкой, и отходящими внутрь органа трабекулами. Паренхима селезенки разделяется на красную и белую пульпу. Белая пульпа представлена многочисленными лимфоидными узелками, а красная — сосудами микроциркулярного русла. Характерная особенность красной пульпы у собак состоит в том, что она образует синусы селезенки, у кошек синусы развиты очень слабо или вообще отсутствуют.

Как выглядит селезенка у животного?

У собак и кошек селезенка плоская, вытянутой лентовидной формы, дорсальный конец узкий, вентральный более широкий. На висцеральной поверхности располагаются ворота селезенки, куда впадает селезеночная артерия.

Селезенка располагается слева, прилежит к брюшной стенке (левое подреберье, левая подвздошная область), доходит до левой почки. Дорсальным концом селезенка прикрепляется желудочно-селезеночной связкой к большой кривизне желудка.

Какие функции в организме выполняет селезенка:

1. Лимфопоэз. Синтез и антигензависимая дифференцировка Т и В-лимфоцитов;

2. На ранних стадиях эмбриогенеза – универсальное кроветворение;

3. Выполнение роли биологического фильтра (фильтрация крови), т.к. селезеночные макрофаги уничтожают антигены и любые инородные частицы (разрушение эндотоксинов, нерастворимых компонентов клеточного детрита при ожогах, травмах и других тканевых повреждениях);

4. Депонирование крови в синусоидных капиллярах и венозных синусах;

5. Утилизация эритроцитов;

6. Обеспечение иммунных реакций с участием Т- и В-лимфоцитов;

7. Депо моноцитов;

8. Участие в метаболизме;

9. Депо тромбоцитов;

10. Превращение гемоглобина в билирубин и гемосидерин;

11. Резервуар железа в организме;

12. Участие в процессе гемолиза.

Показания для проведения УЗИ селезенки:

1. Спленомегалия;

2. Образование в левой подвздошной области;

3. Травма;

4. Увеличение объема живота;

5. Желтуха;

6. Анемия;

7. Бледность слизистых оболочек;

8. Лейкоцитоз;

9. Лейкопения;

10. Асцит;

11. Лихорадка;

12. Боль в брюшной полости;

13. Увеличение лимфатических узлов;

14. Лимфоцитоз;

15. Лимфопения;

16. Новообразовательные процессы в других органах;

17. Гемабдомен;

18. Снижение гематокрита;

19. Гемопаразитарные болезни.

Какие заболевания можно обнаружить и диагностировать с помощью УЗИ селезенки:

1. Пороки развития (агенезия селезенки, микроспления);

2. Диагностика добавочной селезенки;

3. Диагностика спленомегалии;

4. Диагностика портальной гипертензии;

5. Диагностика лимфомы;

6. Обнаружение диагностических признаков инфекционных болезней;

7. Диагностика септической селезенки;

8. Диагностика кистозных изменений селезенки (поликистоз, единичные кисты);

9. Обнаружение гематом;

10. Диагностика спленита;

11. Диагностика инфарктов;

12. Диагностика абсцессов;

13. Диагностика травматизации селезенки (наличие свободной жидкости в брюшной полости, субкапсулярные гематомы, разрывы паренхимы);

14. Диагностика новообразований (очаговые, диффузные);

15. Обнаружение тромбоэмболии сосудов селезенки;

16. Визуализация метастатических поражений.

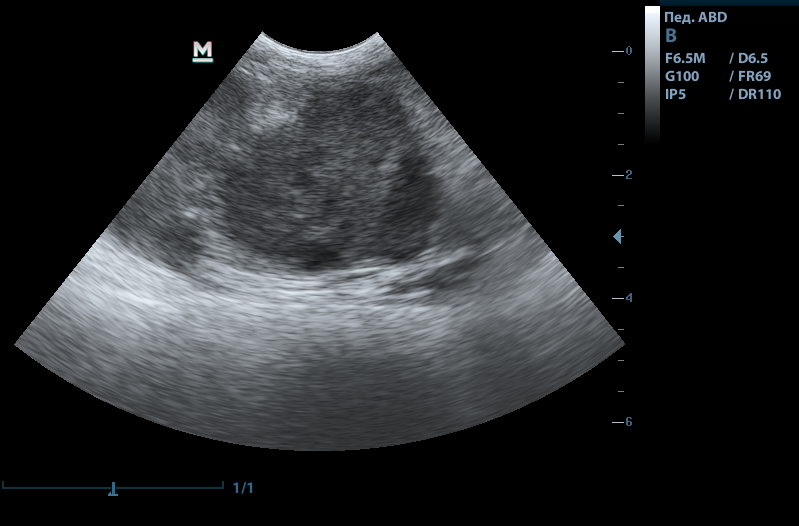

Рис.1. Новообразовательный процесс в селезенке у кота

Источник

Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

Услуги

УЗ-исследование селезенки

Селезенка относится к непарным паренхиматозным органам. Строма образована соединительнотканной капсулой, покрытой серозной оболочкой, и отходящими внутрь органа трабекулами. Паренхима селезенки разделяется на красную и белую пульпу. Белая пульпа представлена многочисленными лимфоидными узелками, а красная — сосудами микроциркулярного русла. Характерная особенность красной пульпы у собак состоит в том, что она образует синусы селезенки, у кошек синусы развиты очень слабо или вообще отсутствуют.

Как выглядит селезенка у животного?

У собак и кошек селезенка плоская, вытянутой лентовидной формы, дорсальный конец узкий, вентральный более широкий. На висцеральной поверхности располагаются ворота селезенки, куда впадает селезеночная артерия.

Селезенка располагается слева, прилежит к брюшной стенке (левое подреберье, левая подвздошная область), доходит до левой почки. Дорсальным концом селезенка прикрепляется желудочно-селезеночной связкой к большой кривизне желудка.

Какие функции в организме выполняет селезенка:

1. Лимфопоэз. Синтез и антигензависимая дифференцировка Т и В-лимфоцитов;

2. На ранних стадиях эмбриогенеза – универсальное кроветворение;

3. Выполнение роли биологического фильтра (фильтрация крови), т.к. селезеночные макрофаги уничтожают антигены и любые инородные частицы (разрушение эндотоксинов, нерастворимых компонентов клеточного детрита при ожогах, травмах и других тканевых повреждениях);

4. Депонирование крови в синусоидных капиллярах и венозных синусах;

5. Утилизация эритроцитов;

6. Обеспечение иммунных реакций с участием Т- и В-лимфоцитов;

7. Депо моноцитов;

8. Участие в метаболизме;

9. Депо тромбоцитов;

10. Превращение гемоглобина в билирубин и гемосидерин;

11. Резервуар железа в организме;

12. Участие в процессе гемолиза.

Показания для проведения УЗИ селезенки:

1. Спленомегалия;

2. Образование в левой подвздошной области;

3. Травма;

4. Увеличение объема живота;

5. Желтуха;

6. Анемия;

7. Бледность слизистых оболочек;

8. Лейкоцитоз;

9. Лейкопения;

10. Асцит;

11. Лихорадка;

12. Боль в брюшной полости;

13. Увеличение лимфатических узлов;

14. Лимфоцитоз;

15. Лимфопения;

16. Новообразовательные процессы в других органах;

17. Гемабдомен;

18. Снижение гематокрита;

19. Гемопаразитарные болезни.

Какие заболевания можно обнаружить и диагностировать с помощью УЗИ селезенки:

1. Пороки развития (агенезия селезенки, микроспления);

2. Диагностика добавочной селезенки;

3. Диагностика спленомегалии;

4. Диагностика портальной гипертензии;

5. Диагностика лимфомы;

6. Обнаружение диагностических признаков инфекционных болезней;

7. Диагностика септической селезенки;

8. Диагностика кистозных изменений селезенки (поликистоз, единичные кисты);

9. Обнаружение гематом;

10. Диагностика спленита;

11. Диагностика инфарктов;

12. Диагностика абсцессов;

13. Диагностика травматизации селезенки (наличие свободной жидкости в брюшной полости, субкапсулярные гематомы, разрывы паренхимы);

14. Диагностика новообразований (очаговые, диффузные);

15. Обнаружение тромбоэмболии сосудов селезенки;

16. Визуализация метастатических поражений.

Рис.1. Новообразовательный процесс в селезенке у кота

Рис.2. Спленомегалия у кошки

Рис.3. Асцит. Визуализируется край нормальной селезенки

Рис.4. Очаговое новообразование тела селезенки

Как нужно подготовить животное к УЗИ селезенки?

Голодная диета у собак 8-10 часов, у кошек 6 часов со свободным доступом воды. В месте исследования механически удаляется шерсть (машинкой для стрижки), наносится специальный гель. В экстренных случаях исследование проводится без подготовки.

Пациента укладывают на правый бок или на спину. УЗИ селезенки выполняют датчиками 5 и 7.5 МГц.

В норме на УЗИ селезенка вытянутой формы, однородная. Контур ровный, четкий, иногда видно капсулу. Визуализируются сосуды. У собак достигает в ширину 3 см, у кошек 1.5см.

В ветеринарных клиниках в г.Витебск, г.Могилев, г.Новополоцка, г.Минск (Беларусь) и г.Санкт-Петербург, г.Смоленск, г.Севастополь (Россия) Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. можно получить подробную консультацию по вопросам проведения УЗИ селезенки, пройти обследование и получить необходимые рекомендации по лечению и профилактике заболеваний селезенки.

Источник

СЕЛЕЗЕНКА

Селезенка расположена вдоль левого края дорсального мезогастрия. Средняя масса селезенки у взрослого достигает 75-100 г. Локализована она в верхнем левом квадранте, сверху соприкасается с левым листком диафрагмы и защищена ребрами. Фиксация селезенки осуществляется посредством диафрагмально-селезеночной, почечно-селезеночной, селезеночно-ободочнойи желудочно-селезеночной связок. Все эти связки не имеют сосудов, за исключением желудочно-селезеночной, в которой расположены. короткие желудочные сосуды.Селезеночная артерия берет начало из чревного ствола; селезеночная вена соединяется с верхней мезентериальной веной, образуя портальную вену.

Добавочные селезенки обнаружены у 14-30%больных и выявлены в уменьшающемся порядке по частоте распространения вворотах селезенки, желудочно-селезеночной и селезеночно-ободочной связках,желудочно-ободочной и почечно-селезеночной связках и большом сальнике.

Селезенка окружена капсулой, имеющей толщину,равную 1-2 мм. Пульпа селезенки разделена на белую, красную и маргинальнуюзоны. Маргинальная (краевая) зона окружает белую пульпу и содержит конечныеартериальные ветви центральных артерий. В маргинальной зоне обнаруженылимфоциты, макрофаги и эритроциты. Красная пульпа окружает маргинальнуюзону и содержит тяжи и пазухи.

Кровь поступает из трабекулярных артерий,которые входят в белую пульпу как центральные артерии. Эти центральныеартерии либо отдают сосуды в правые углы, либо пересекают белую пульпуи заканчиваются в маргинальной зоне или красной пульпе, где они собираютсяв селезеночных пазухах, а затем вливаются в вены пульпы, трабекулярныевены и в конечном счете в главную селезеночную вену. Селезеночные тяжилокализованы между пазухами, и эритроциты должны подвергаться деформации,проходя из пазухи в тяж. Общий селезеночный кровоток составляет 300 мл/мин.

Селезенка формирует совместный пул эритроцитови лейкоцитов, которые поступают в циркуляцию только между пятым и восьмыммесяцами эмбриональной жизни. Ретикулоэндотелиальная ткань удаляет клеточныеэлементы из циркулирующей крови. При спленомегалии клеточные элементы накапливаютсяв селезенке.

Патологические и стареющие эритроциты,патологические гранулоцитщ нормальные и патологические тромбоциты и продуктыраспада клеток удаляются из циркуляции благодаря селезенке.

Патологическая редукция клеточных элементовс помощью селезенки может быть обусловлена: 1) избыточной деструкцией,2) продукцией в селезенке антитела, направленного против клеточного элемента,и 3) ингибированием костного мозга посредством селезенки. Гиперспле-низмотражает повышенную функциональную .активность селезенки, приводящуюк ускоренному удалению нескольких или всех циркулирующих элементов. ТельцаХауэлла—Жолли, нуклеарные остатки эритроцитов удаляются с помощью селезенки.Поэтому мазки крови у больного после проведения спленэктомии содержат эритроцитыс тельцами Хауэлла—Жолли.

Каждый день 20 мл зрелых эритроцитов подлежатудалению. Гипоксия, ацидоз и недостаточный уровень глюкозы способствуютдальнейшему повреждению клеток; эти процессы объединяются благодаря низкимконцентрациям АТФ. Зона эритроцитарной поверхности уменьшается с каждымциклом.

Нейтрофилы удаляются из циркуляции с периодомполураспада, равным 6 ч. Нейтропения возникает при некоторых гиперспленическихсостояниях в результате либо усиления секвестрации, либо стимуляции удаленияизмененных гранулоцитов.

Период выживания тромбоцита в циркуляциисоставляет 10 дней. Селезенка секвестрирует около 30% общего количестватромбоцитов, но при гиперспленизме может секвестрировать до 80%. При постспленэк-томическомсиндроме количество тромбоцитов может достигать таких высоких величин,как 1 млн кл/мм3. Этот процесс может быть преходя-‘ щим, нов экстремальной ситуации может приводить к развитию внутривенного тромбоза.Иммунозависимые состояния без гиперспленизма (идиопатическая тромбоцитопеническаяпурпура, тромботическая тром-боцитопеническая пурпура) также обусловленыувеличенной секвестрацией.

Исследование объема. В норме селезенкаявляется органом, который не определяют при «пальпации, за исключением2% взрослой популяции. При увеличении селезенки она может определятьсяниже левого края реберной дуги при глубокой пальпации со стороны передне-медиальнойповерхности.

Рутинная рентгенография — полезный метод.Спленомегалию предполагают, учитывая такие признаки, как медиальное иликаудальное смещение пузыря желудка и каудальное перемещение селезеночногоизгиба ободочной кишки. Сканирующая компьютерная томография, так же каки магнитный резонанс, визуализирует такую патологию, как кисты, абсцессыи опухоль. Радиоизотопное сканирование с коллоидным раствором сернистоготехнеция-99т также относится к эффективным методам.

Исследование функции. При гиперспленизмеотмечают уменьшение количества эритроцитов, нейтрофилов или тромбоцитовв мазках периферической крови; продукция костного мозга должна увеличиваться,если не существует сопутствующего заболевания костного мозга. Диагноз гемолиза,связанного с ускорением оборота эритроцитов, предполагают при наличии ретикулоцитозаи повышении концентрации билирубина в сыворотке крови.

Роль селезенки в патогенезе гемолитическойанемии оценивают с помощью поглощения селезенкой и печенью эритроцитов,меченых хромом-51. Соотношение селезенка/печень, равное 2:1,указывает на патологию селезенки и предсказывает эффект спленэктомии. Исследованияс применением меченых радиоактивных изотопов также используют для изученияпериода выживания нейтрофилов и тромбоцитов.

Гематологические заболевания, прикоторых спленэктомия является потенциально лечебным методом

Гемолитические анемии — это патология,которая характеризуется ускорением деструкции зрелых эритроцитов. Гемолитическиеанемии разделяют на врожденные, при которых отмечают внутренний дефектэритроцитов, и приобретенные. Диагностику осуществляют с помощью определенияисчезновения эритроцитов, меченых хромом-51.

Наследственный сфероцитоз. Это врожденныйдефект клеточной мембраны эритроцитов (аутосомно-доминантное наследование),сопровождающийся их утолщением и изменением формы (сфероцитарные эритроциты).Отмечают увеличение осмотической резистентности эритроцитов, т. е. лизиспроисходит при более высоких концентрациях хлорида натрия, чем в норме.Патологические сфероцитарные эритроциты не способны проходить через селезенкуи более подвержены накоплению и дезинтеграции с каждым новым циклом.

Клиническими проявлениями могут быть анемия,ретикулоцитоз, желтуха и спленомегалия. В литературе описаны случаи фатальныхкризов. Наличие холелитиаза отмечают у 30-60% больных. Язвы на ногах наблюдаютдовольно редко.

Постановку диагноза осуществляют посредствомизучения мазков периферической крови, которые показывают сфероцитарныеклетки, обладающие небольшим диаметром и увеличенной толщиной. Увеличениеосмотической рези-стентности эритроцитов служит диагностическим, но редкоиспользуемым тестом.

Спленэктомия — единственное лечение;выполнение ее задерживают, пока больной ребенок не достигнет 4-летнеговозраста. Язвы на ногах, не поддающиеся лечению, служат показанием к раннейспленэктомии. Все наблюдения свидетельствуют о хороших результатах этойоперации. Находящийся в основе заболевания дефект эритроцитов остаетсянеизвестным, но гемолиз и желтуха разрешаются и продолжительность жизниэритроцитов становится нормальной. Если в предоперационный период с помощьюультразвукового исследования или оральной холецистографии у больного выявленыжелчные конкременты, то хирург должен (одновременно со спленэктомией) осуществитьхолецистэктомию.

Наследственный эллиптоцитоз. Нарушение,подобное наследственному сфероцитозу. Спленэктомия показана для всех симптоматическихбольных, в случае холелитиаза должна быть выполнена холецистэктомия. Наследственныегемолитические анемии с недостаточностью ферментов. Заболевания включаютдефициты в: 1) анаэробном гликоли-зе, прототипом является недостаточностьпируваткиназы (ПК), и 2), гексо-зо-монофосфатном шунте, прототип — недостаточностьглкжозо-б-^осфа-та (Г-6-Ф). Селезенка увеличена при недостаточности ПК,но не Г-6-Ф. У большинства больных отмечают уровень гемоглобина, превышающий80 г/л, их состояние не требует терапии. Гемотрансфузии применяют при значительновыраженных анемиях. Спленэктомия может быть эффективным лечением при тяжелойнедостаточности ПК, но не Г-6-Ф. Венозный тромбоз, который может появлятьсяв послеоперационный период, включает тромбоз печеночной, портальной и кавальнойвенозных систем.

Талассемия. Это заболевание известно такжекак средиземноморская анемия и характеризуется дефектом в синтезегемоглобина. Тип наследования — аутосомно-доминантный. Отмечают наличиетелец Хайнца как внутриклеточных преципитатов. Различают а, р иу типы в зависимости от вовлечения специфической цепи, р-талассемия приводитк уменьшению скорости синтеза р-цепи и понижению содержания гемоглобинаА (НЬ А).

По степени тяжести выделяют большую талассемию(гомозиготную) и малую (гетерозиготную).

Появление большой талассемии отмечают впервый год жизни. Характерные признаки: бледность, задержка роста и большиеразмеры головы. Большая талассемия приводит к тяжелой хронической анемии,сопровождающейся желтухой, спленомегалии и ранней смерти. Большинство больныхс малой талассемией ведут нормальную жизнь.

Диагностику большой талассемии осуществляютпосредством изучения мазков крови. Наблюдают наличие ядерных эритроцитов,увеличение количества ретикулоцитов, персистирование гемоглобина F (HbF) и понижение уровня НЬ А. При малой талассемии отмечают увеличение содержанияНЬ А2.

Лечение носит симптоматический характер.Гемотрансфузии проводят по мере необходимости. Спленэктомия может редуцироватьгемолитиче-ский процесс и снизить потребность в гемотрансфузиях. Другиепоказания к спленэктомии включают значительно выраженную спленомегалиюи повторные инфаркты селезенки.

Серповидно-клеточная анемия. Наследственнаягемолитическая анемия, преобладающая у представителей негроидной расы.При этом заболевании отмечают замещение гемоглобина А гемоглобином S (HbS), серповидным гемоглобином. Наблюдают также незначительное повышениеуровня Hb F. При уменьшении давления кислорода молекула Hb S кристаллизуется,а клетки удлиняются и деформируются. В результате этого возникает увеличениевязкости крови и стаз, приводящие к тромбозу, ишемии, некрозу и фиброзуорганов.

Увеличение селезенки отмечают уже на раннейстадии заболевания, однако повторные инфаркты селезенки обусловливают аутоспленэктомию.

Большинство больных, обладающих этой наследственнойособенностью, не имеют симптомов. С развитием заболевания возникают хроническаяанемия и желтуха, которые могут прерываться острыми кризами, сопровождающимисятромбозом. Симптомы включают боль в костях и суставах, гематурию, приапизм,неврологические симптомы, язвы, локализующиеся на лодыжках, боль в животеи абсцессы в селезенке.

Лечение является паллиативным. Цианатнатрия предотвращает появление серповидно-клеточных форм эритроцитов. Прикризах применяют гидратацию и обменное переливание крови. Спленэктомияпоказана редко, если не присутствует гиперспленизм.

Идиопатическая аутоиммунная гемолитическаяанемия. Болезнь, характеризующаяся вторичным уменьшением продолжительностижизни эритроцитов, которое обусловлено эндогенным гемолитическим механизмом.Причина неизвестна, но предполагают аутоиммунный генез заболевания. Селезенкаможет служить источником деструктивных антител. Отмечают наличие «теплых»и «холодных» антител; большинство из них, скорее, является гемагглютининами,чем гемолизинами. Клетки, которые подвержены иммунологическим изменениям,накапливаются в селезенке и разрушаются ее ретикулоэндотелиальной системой.

Наиболее часто заболевание наблюдают уженщин старше 50 лет. Клинические проявления включают умеренно выраженнуюжелтуху, спленомегалию (50%) и наличие желчных конкрементов (25%). В некоторыхслучаях развивается тубулярный некроз, и прогноз у этой группы больныхнеблагоприятный.-

К диагностическим признакам заболеванияотносятся как анемия и ретикулоцитоз, так и присутствие продуктов деструкцииэритроцитов в моче, крови и кале, гиперцеллюлярный костный мозг и положительныйтест Кумбса (Coombs).

При незначительных проявлениях заболеваниялечение не является необходимостью. Применяют кортикостероиды игемотрансфузии. При наличии «теплых» антител спленэктомия показана в случаенеэффективности стероидов и в тяжелых случаях, вызывающих токсические проявления.Секвестрация меченых хромом-51 эритроцитов в селезенке полезна для определенияэффективности лечения после спленэктомии. После спленэктомии могут возникатьрецидивы.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯПУРПУРА (ИТП)

ИТП — это приобретенное заболевание, котороехарактеризуется разрушением тромбоцитов, подвергшихся воздействию антитромбоцитарныхфакторов иммуноглобулина G (IgG). Селезенка служит как источником антител,так и местом секвестрации. Миелограмма, свойственная ИТП, отражает содержаниемегакариоцитов (от нормального до увеличенного), при этом отмечают отсутствиедоказательств системного заболевания или приема лекарств, известных своейспособностью вызывать тромбоци-топению.

Соотношение женщин и мужчин составляет3:1. Признаки и симптомы включают петехии, геморрагии из десен, влагалища,желудочно-кишечного тракта и гематурию. Кровоизлияния в области ЦНС отмечаютв 1-2% случаев. Селезенка имеет нормальный размер и редко определяетсяпри пальпации.

Лабораторные данные: количество тромбоцитовменее 50 000, удлинение времени кровотечения и нормальное время свертывания,отсутствие анемии или лейкопении. Миелограмма показывает количество мегакариоцитовот нормального к повышенному в сочетании с качественными гистологическимиизменениями.

ИТП, имеющая острое течение, разрешаетсяу детей в 80% случаев без применения специфической терапии, что меньше,чем у больных, достигших 16 лет. У 75-85% взрослых, страдающих хроническойИТП, отмечают постоянный эффект спленэктомии без необходимости дальнейшегоиспользования стероидов. Количество тромбоцитов должно увеличиться в течение7 дней до 100 000.

Лечение начинают с применения 6-8-недельногокурса стероидной терапии, периодически используя у-глобулин и плазмаферез.При неэффективности лечения осуществляют спленэктомию. Если наблюдаетсяэффект от стероидной терапии, лечение должно быть продолжено с постепеннымуменьшением дозы стероидов. Спяенэктомия служит показанием при рецидивахтромбоците-пении.

Даже если уровень тромбоцитов приближаетсяк нулю, не следует применять трансфузию тромбоцитарной массой, пока невыполнена спленэктомия. Наличие дополнительных селезенок может служитьпричиной развития рецидивов, в этом случае эффективным лечением будет операцияс целью их удаления.

ТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯПУРПУРА (ТТП)

ТТП является заболеванием артериол и капилляров,но у некоторых больных отмечают эффективность спленэктомии. Этиологию болезнисвязывают с возможными иммунными механизмами; в 5% случаев развитие ТТПотмечено во время беременности. Гистологически заболевание представляетсобой широко распространенную окклюзию капилляров и артериол.

Клиническая картина характеризуется пятьюпризнаками, включающими лихорадку, пурпуру, гемолитическую анемию, неврологическиепроявления и заболевание почек. Лабораторные данные: анемия, ретикулоцитоз,тромбоцитопения, периодически отмечают гипербилирубинемию, протеинурию,гематурию или азотемию.

В большинстве случаев наблюдают молниеносноеи фатальное течение болезни, обычно обусловленное вторичным развитием почечнойнедостаточности или внутричерепным кровоизлиянием. Лечение включаетиспользование гепа-рина, обменного переливания крови, плазмафереза, декстрана,антиметаболитов и стероидов. Спленэктомия с применением высоких доз стероидовобеспечивает лучший исход.

Панцитопения может появляться при спленоМегалииили застое в селезенке, а также при портальной гипертензии. Кровоизлиянияи петехии, однако, не относятся к типичным признакам. Гиперспленизм perse — это не показание для хирургического лечения при портальной гипертензии.Если спленэктомия становится необходимостью, хирург должен сочетать еевыполнение с почечно-селезеночным шунтированием с целью уменьшения величиныпортального давления.

Миелоидная метаплазия — это панпролиферативныйпроцесс, сопровождающийся пролиферацией соединительной ткани костного мозга,селезенки и

лимфатических узлов с одновременной пролиферациейгемопоэтических элементов в печени, селезенке и трубчатых костях. Причинанеизвестна. Может наблюдаться увеличение селезенки. Появление портальнойгипер-тензии может быть обусловлено либо фиброзом печени, либо увеличениемгепатотропного кровотока.

Клиническую картину обычно характеризуютанемия и увеличивающаяся спленомегалия. Симптомы включают боль в животе,обусловленную инфарктом селезенки, чувство тяжести после еды, спонтанноекровотечение, вторичную инфекцию, боль в костях, зуд и гиперурикемию. Частоотмечают гепатоме-галию.

Диагностический критерий — мазок периферическойкрови. Отмечают присутствие фрагментированных эритроцитов с пойкилоцитозом,клетками «падающей слезы» и удлинение их формы. Количество лейкоцитов обычносоставляет менее 50 000, но может быть намного выше. Количество тромбоцитовможет быть низким, нормальным или высоким.

Лечение заключается в применениитрансфузий, гормонов, химиотерапии и лучевой терапии. Используют бусульфани циклофосфамид. Спленэктомия, хотя и не является радикальной, показанадля контроля анемии, тромб^Ьцитопении и вторичных симптомов, обусловленныхувеличением селезенки. У больных, имеющих варикозно расширенные вены пищевода,спленэктомия может требовать сопутствующего выполнения портального системногошунтирования, так как после спленэктомии уровень портального давления остаетсявысоким. Тромбоз, развившийся в послеоперационном периоде, и тромбоз селезеночнойвены, распространяющийся на портальную и мезентериальную вены, отмечаюту этих больных более часто. Операционная смертность составляет 13%, частотаосложнений — 45%.

БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА, ЛИМФОМЫ И ЛЕЙКОЗЫ

Спленэктомия показана в случаях симптоматическойспленомегалии, сопровождающейся анемией и повышенной потребностью в проведениитрансфузий, или при цитопении, ограничивающей системную терапию.

Волосатоклеточный лейкоз, или ретикулоэндотелиоз,характеризуется наличием злокачественных клеток, имеющих нитевидные выростыцитоплазмы. Спленэктомия показана при появлении нейтропении, тромбоците-пениии анемии. Отмечают полную эффективность спленэктомии в 67-75% случаев.,При недостаточном результате операции используют стероиды и химиотерапию.

Стадии болезни Ходжкина и неходжкинскихлимфом

Диагноз обычно устанавливают с помощьюбиопсии, выявления подозрительной лимфаденопатии или спленомегалии. Наличиеклеток Штернберга—Рида является патогномоничным. Различают четыре главныхгистологических типа: 1) преобладание лимфоцитов, 2) узловатый склероз,3) характерный смешанный цитоз и 4) угнетение лимфоцитов. Период выживаниясвязан с гистологией, а также с присутствием или отсутствием симптомов,Стадии заболевания: I — ограничена одним анатомическим регионом, II — дваили более очага болезни локализованы на одной стороне диафрагмы, III —очаги расположены по обе стороны диафрагмы с процессом, ограниченным лимфатическимиузлами, селезенкой и кольцом Вальдейера, и IV — вовлечение костного мозга,легких, печени, кожи, желудочно-кишечного тракта и любых неузловых тканей.

Следующие обстоятельства обосновывают лапаротомиюкак диагностический прием для определения стадии: 1) процесс обычно начинаетсякак одиночный фокус и распространяется вдоль прилежащих^ лимфатическихколлекторов, 2) прогноз обусловлен клинической стадией» болезни, 3) терапиязависит от стадии и 4) клиническая стадийность, определяемая с помощьюлабораторных и радиографических исследований, является неточной.

Диагностическую лапаротомию с данной цельюосуществляют следующим образом: 1) клинообразная биопсия печени, 2) спленэктомия,3) взятие проб из содержимого лимфатических узлов, извлеченных из целойпериаортальной цепи, а также локализованных в брыжейке и гепатодуо-денальнойсвязке и 4) биопсия костного мозга, полученного из подвзДош-ного гребня.

Вовлечение селезенки выявляют у 39% больных.Хирургическая классификация заболевания, идентифицированная после проведениялапаротомии, увеличивает точность определения клинической стадии до 27-36%и не дает результата в 7-15% случаев.

Овариопексию выполняют у молодых женщиндля предотвращения менопаузы, индуцированной ионизирующей радиацией, ипредоставления возможности последующих беременностей. Повторно диагностическуюлапаротомию осуществляют для выявления остаточного или рецидивирующегозаболевания.

Показания к использованию различных схемлечения, в зависимости от стадии заболевания, относятся к спорным вопросам.Общепринятые рекомендации для применения интенсивного лечения, в основномлучевой терапии, касаются клинических стадий I и II с наличием узловатогосклероза и отсутствием симптомов. Относительно неходжкинских лимфом следуетсказать, что взгляды на использование рутинной классификации многие исследователине разделяют.

Синдром Фелти (Felty). Триада, включающаяревматоидный артрит, спле-номегалию и нейтропению. Отмечают периодическоепоявление легкой анемии, тромбоцитопении и ахлоргидрии. Кортикостероидыи спленэктомию применяют для лечения нейтропении и редукции возможной инфекции.Спленэктомия показана в следующих случаях: 1) у больных с нейтропени-ей,страдающих серьезными или рецидивирующими инфекциями, 2) у больных с анемией,нуждающихся в трансфузиях, 3) при глубокой тромбоцитопении и 4) при наличииязв, локализованных на ногах, и не поддающихся лечению. Течение артрита,как правило, не меняется, тогда как реакция нейт-рофилов на инфекцию улучшается.

Саркоидоз. Заболевание молодоговозраста, сопровождающееся кашлем, диспноэ, генерализованной лимфаденопатией,вовлечением легких и средостения и поражениями кожи. Спленомегалию отмечаютв 25% случаев. Специфическое лечение отсутствует. Спленэктомия показанапри спленомегалии с гиперспленизмом.

Болезнь Гоше (Gauchet). Семейнаяпатология, связанная с нарушением депонирования или ретенцией гликолипидныхцереброзидов в ретикулоэндотелиальных клетках. Отмечают увеличение селезенки,печени и лимфатических узлов. Клинические проявления включают существованиеобразования, определяемого при пальпации живота (селезенка или печень),желто-коричневую пигментацию головы и конечностей, боль в костях и патологическиепереломы, а также гиперспленизм. Лечение заключается либо в полной,либо в частичной спленэктомии.

Porphyria erythropoietica («порфириновыйэритропоэз»). Врожденное нарушение метаболизма пиррола в эритроцитах,которое характеризуется избыточным отложением порфиринов в тканях. Спленэктомияпоказана при наличии у больных спленомегалии и гемолиза.

Эктопическая селезенка. Редкое состояние,обусловленное удлинением связок и крайней подвижностью селезенки, котороеможет приводить к острому перекруту, требующему хирургического вмешательства.

Кисты и опухоли селезенки. Наблюдаютсяредко. Паразитарные кисты обычно являются эхинококковыми. Непаразитарныекисты включают дермоидные, эпидермоидные, эпителиальные и ложные кисты,образовавшиеся в результате травм. Первичные и злокачественные неоплазмыселезенки — это саркоматозные опухоли. Метастазы при отсутствии широкогораспространения болезни крайне редки.

Абсцессы. Клинические проявлениявключают лихорадку, ознобы, спле-номегалию и болезенность при пальпациив левом верхнем квадранте. Диагностику осуществляют посредством сканирующейкомпьютерной томографии или ультразвукового исследования. Спленэктомия— это лечение выбора. Лечение с использованием спленотомии и дренированияу некоторых больных успешно. Грибковые абсцессы обнаружены у больных, получающихстероиды и химиотерапию. Лечение включает применение протйво-грибковыхпрепаратов и выполнение спленэктомии.

Техника. Разрез может быть произведенлибо в левом подреберье, либо по срединной линии. Отделяют короткие желудочныесосуды и прилегающие связки, чтобы произвести мобилизацию селезенки. Разделяютселезеночную артерию и вену в области ворот селезенки, стараясь не повредитьхвост поджелудочной железы. Когда выполняют спленэктомию при гематологическомзаболевании, то осуществляют поиск дополнительных селезенок. Если отсутствуетнеобходимость, рутинное дренирование не производят.

Послеоперационный период и осложнения.Характерные изменения мазка крови включают: 1) тельца Хауэлла—Жоллии сидероциты и 2) лейкоцитоз и тромбоцитоз. Осложнениями могут быть ателектазлевой нижней доли, поддиафрагмальная гематома и абсцесс, панкреатическийсвищ, панкреатит и тромбоцитоз.

Значительно выраженная постспленэктомическаяинфекция — это редкое состояние, которое является, скорее, следствием спленэктомии,чем травмы.

Иммунологические дефекты включают плохойответ на иммунизацию, недостаточную концентрацию фагоцитоз-активирующегопептида, понижение уровня иммуноглобулина М (IgM) в сыворотке крови и уменьшениеконцентрации пропердина. Наиболее распространенными микроорганизмами, которыевызывают постспленэктомическую инфекцию, являются Diplo-coccus pneumoniaи Haemophitus influenza.

Пневмококковая вакцина и вакцина противН. influenza должны быть назначены как профилактика; лучше использоватьих за 10 дней перед выполнением элективной спленэктомии и в предоперационныйпериод, до проведения неотложной операции, связанной с травмой селезенки.Орально пенициллин следует применять до тех пор, пока больному не исполнилось18 лет. В педиатрической практике спленэктомию рекомендуют избегать илиотложить, если позволяют обстоятельства.

Источник