- Воспалительное заболевание кишечника у кошек (ВЗК)

- Формы воспалительного заболевания кишечника (гастрит, энтерит, колит)

- Болезнь кошачьих царапин (фелиноз) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Источники инфекции

- Группы риска

- Симптомы болезни кошачьих царапин

- Патогенез болезни кошачьих царапин

- Классификация и стадии развития болезни кошачьих царапин

- Осложнения болезни кошачьих царапин

- Диагностика болезни кошачьих царапин

- Лечение болезни кошачьих царапин

- Прогноз. Профилактика

Воспалительное заболевание кишечника у кошек (ВЗК)

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) у кошек представляет собой состояние, при котором желудочно-кишечный тракт кошки становится хронически раздраженным и воспаленным.

Воспалительные клетки проникают в стенки желудочно-кишечного тракта, утолщая их и нарушая способность желудочно-кишечного тракта правильно переваривать и поглощать пищу. ВЗК может поражать кошек любого возраста, но заболевание чаще всего встречается у кошек среднего и старшего возраста.

Хотя причина ВЗК неизвестна, современные данные свидетельствуют о том, что она возникает в результате сложного аномального взаимодействия между иммунной системой, диетой, бактериальными популяциями в кишечнике и другими факторами окружающей среды. Основываясь на сходстве ВЗК у людей и собак, генетические нарушения иммунной системы также играют роль в ВЗК кошек.

Формы воспалительного заболевания кишечника (гастрит, энтерит, колит)

Воспалительное заболевание кишечника может принимать различные формы в зависимости от области желудочно-кишечного тракта и типа вовлеченных воспалительных клеток. Если желудок воспален, состояние называется гастрит. Если тонкая кишка воспалена, это называется энтерит; и если толстая кишка (толстая кишка) воспалена, это называется колит. Наиболее распространенная форма ВЗК, называемая лимфоцитарным плазмоцитарным энтеритом, включает воспалительные лимфоциты и плазматические клетки, проникающие в тонкую кишку. Эозинофилы — это другой тип воспалительных лейкоцитов, обычно участвующих в ВЗК кошек. Иногда они могут быть преобладающим типом клеток, как при эозинофильном гастроэнтерите, но они чаще являются частью смешанной популяции воспалительных клеток. Двумя менее распространенными формами ВЗК являются нейтрофильные ВЗК, в которых участвуют нейтрофилы, и гранулематозный ВЗК, в которых участвуют макрофаги.

Клинические признаки

Распространенные признаки воспалительного заболевание кишечника кошек включают рвоту, потерю веса, диарею, кровавый стул, вялость и снижение аппетита. Эти признаки могут различаться по степени тяжести и частоте, а преобладающие признаки зависят от того, какие части желудочно-кишечного тракта поражены. Например, если воспалены желудок или верхняя часть тонкой кишки, у кошки может возникнуть хроническая рвота. Воспаление в толстой кишке, напротив, чаще вызывает диарею с или без крови в стуле.

Диагностика

Для постановки диагноза ВЗК у кошек требуется обширное обследование, поскольку многие признаки ВЗК обычно наблюдаются при других заболеваниях. Ваш ветеринар, скорее всего, порекомендует базовую кровь, осмотр кала, рентген или УЗИ брюшной полости, чтобы проверить метаболические заболевания, лейкемию кошек, паразитарные или бактериальные инфекции, гипертиреоз и некоторые виды рака. Кишечная лимфома, форма рака, может быть особенно трудно отличить от ВЗК у кошек. Ветеринар может также измерить уровни витаминов группы В и фолиевой кислоты в крови, поскольку ВЗК может препятствовать всасыванию этих витаминов из желудочно-кишечного тракта. Гипоаллергенное пищевое испытание может также проводиться, чтобы исключить пищевую аллергию.

Точный диагноз ВЗК кошек требует биопсии кишечника или желудка и оценки ткани под микроскопом. У пациента с ВЗК увеличится количество воспалительных клеток в стенке кишечника . Типы найденных клеток укажут, какой тип ВЗК присутствует, и помогут при лечении. Желудочно-кишечные биопсии могут быть выполнены с использованием гибкой камеры, называемой эндоскопом, которая проходит через рот или прямую кишку, или с помощью абдоминальной хирургии. Эндоскопия является менее инвазивной процедурой; однако хирургическое вмешательство может быть рекомендовано пациентам, у которых также подозреваются заболевания печени или поджелудочной железы, так что эти органы также могут быть подвергнуты биопсии. Как эндоскопия, так и хирургическая биопсия требуют общей анестезии, и связанные с этим риски должны учитываться при принятии решения о проведении этих тестов.

Лечение

Ветеринар обычно рекомендует лечение кишечных паразитов, если это не было сделано недавно, и комбинацию диетической модификации и различных лекарств в качестве первых шагов. Не существует единственного наилучшего лечения, поэтому вашему ветеринару, возможно, придется попробовать несколько различных комбинаций диеты или лекарств, чтобы определить лучшую терапию.

Подбор диеты

Поскольку диетические аллергены могут играть роль при ВЗК, ваш ветеринар может порекомендовать пробное питание с использованием гипоаллергенных диет. Эти диеты содержат источники белка или углеводов, которые кошка никогда не ела раньше. Диеты на основе кролика, утки или оленины — это обычные начальные варианты. Если симптомы не улучшаются при гипоаллергенной диете, ваша кошка может извлечь выгоду из рациона с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием жира и легко усваиваемым. Может потребоваться несколько недель или даже дольше, чтобы кошки поправились после смены диеты. Во время любого пищевого испытания должны быть исключены все другие источники пищи, включая столовые отходы, ароматизированные лекарства и угощения.

Медицинское лечение

Метронидазол может быть рекомендован наряду с диетической модификацией в качестве первой медицинской терапии. Метронидазол обладает антибиотическими, противовоспалительными и антипротозойными свойствами и обычно довольно хорошо переносится. Некоторые кошки могут потерять аппетит при приеме этого препарата.

Если диетотерапия или метронидазол не эффективны, могут быть рекомендованы кортикостероиды, которые являются сильными противовоспалительными и подавляющими иммунитет веществами, отдельно или в комбинации с метронидазолом. Кошек следует тщательно контролировать, пока они находятся на кортикостероидах. Поскольку диабет и подавление иммунитета являются одними из их потенциальных побочных эффектов. Тем не менее, кошки, как правило, хорошо переносят эти препараты, если они получают их в подходящей дозе.

Кошки обычно принимают кортикостероиды перорально, начиная с более высокой дозы, которая постепенно уменьшается в течение нескольких недель. У кошек, которые не будут принимать лекарства перорально, или в случаях, когда рвота является серьезной, ваш ветеринар может давать лекарства в виде инъекций.

Если ни одно из этих лекарств успешно не контролирует симптомы ВЗК, могут потребоваться более сильнодействующие иммунодепрессанты, такие как хлорамбуцил или азатиоприн. Эти препараты могут подавлять выработку лейкоцитов, эритроцитов и реже тромбоцитов в костном мозге. Ветеринар должен тщательно контролировать кошек, принимающих эти препараты.

Поскольку бактерии ЖКТ могут играть роль в развитии ВЗК, новые методы лечения включают пребиотики, которые представляют собой вещества, способствующие распространению определенных бактериальных популяций, и пробиотики, которые являются штаммами бактерий, способствующими здоровью ЖКТ. Добавление растворимых волокон в рационы кошек с воспалительным колитом может быть полезным. Также следует предусмотреть получение кошекой витамина В12, если у больной кошки дефицит витаминов группы В.

Прогноз

ВЗК часто можно контролировать, чтобы больные кошки были здоровы и чувствовали себя комфортно. Тем не менее, даже при правильном лечении симптомы могут приходить и уходить. Контроль болезни требует строгого соблюдения диетических и медицинских методов лечения. Бдительный контроль со стороны ветеринара и владельца также имеет решающее значение, так что можно оценить рецидивы и скорректировать дозировку долгосрочных лекарств.

Информация взята и переведена на русский язык с сайта Cornell University, College of veterinary medicine, USA.

Источник

Болезнь кошачьих царапин (фелиноз) — симптомы и лечение

Что такое болезнь кошачьих царапин (фелиноз)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Агапова Сергея Анатольевича, венеролога со стажем в 38 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Болезнь кошачьих царапин (лихорадка от кошачьих царапин, фелиноз или регионарный небактериальный лимфаденит) — это острая бактериальная зоонозная инфекция, передающаяся преимущественно от кошек. Она характеризуется региональным лимфаденитом (воспалением лимфоузлов), кожной сыпью и иногда поражением глаз, нервной системы и внутренних органов. [1]

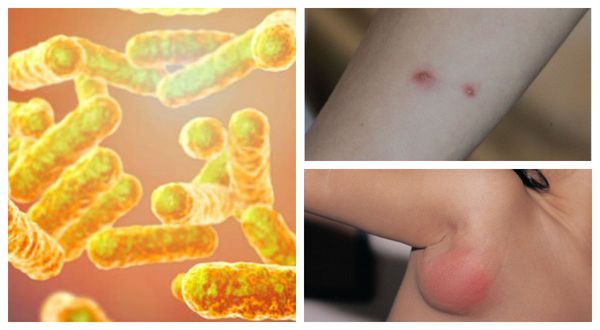

Причиной заболевания является инфицирование бактерией Bartonella henselae (бартонелла хенсели), которая была выделена у людей и млекопитающих и представляет собой мелкую плеоморфную, факультативную, грамотрицательную и внутриклеточную бациллу.

Источники инфекции

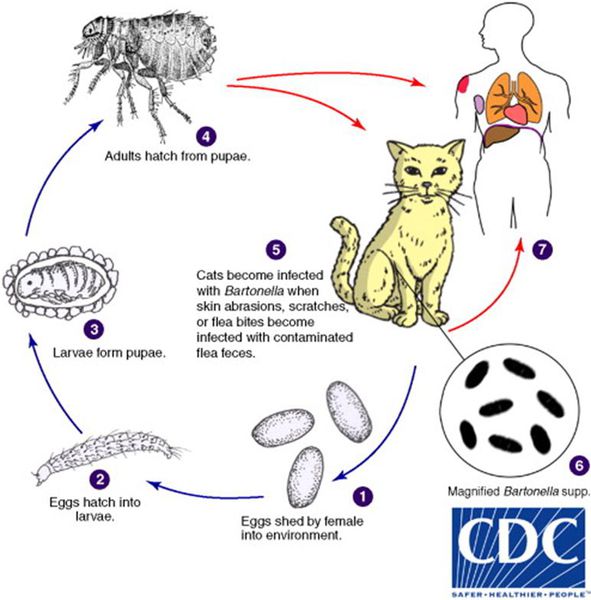

Кошки являются естественным резервуаром и переносчиком B. henselae, при этом сами животные от этого не страдают. В ряде исследований, проведённых в США, у 28% обследованных кошек были обнаружены антитела против причинной бактерии, причём из них 56% котят моложе года и 34% кошек от года и старше обладали иммунитетом к бациле. Также исследование показало, что у бездомных кошек (61%) B. henselae в крови выявлялись гораздо чаще, чем у домашних (21%). [2]

Котята моложе 12 месяцев в 15 раз чаще передают инфекцию, чем взрослые кошки, из-за наличия бактерии B. henselae в крови и большей склонностью к нанесению царапин.

Передача инфекции между кошками происходит при укусах кошачьей блохи Ctenocephalides felis или заглатывании их продуктов жизнедеятельности. Поэтому люди, у которых дома есть хотя бы один котёнок с блохами, имеют в 29 раз больше шансов заразиться бацилой, чем те, у чьих животных в шерсти не было блох. [3]

Собаки также являются источником заражения, но гораздо реже, чем кошки — всего в 5% случаев. [4] Также сообщается о единичных случаях возникновения заболевания при контактах людей с морскими свинками, кроликами и обезьянами. [1]

Помимо прочего, доказана роль в передачи инфекции иксодового клеща Ixodes ricinus (собачий клещ), который часто нападают и на людей. [5] Описан случай семейного заражения бартонеллами при их укусах. [6]

Варианты передачи инфекции человеку при укусах кошачьих блох и от человека к человеку не подтверждены. [2]

Пути передачи инфекции:

- Царапины. 75-90% пациентов с фелинозом незадолго до появления заболевания отмечали поверхностную травму кожи при контакте с кошкой. Дело в том, что блохи, находясь на животном, выделяют экскременты, которые содержат бактерии. Когда кошка царапает свою кожу (например, при почёсывании), её коготь загрязняется отходами жизнедеятельности, и в дальнейшем при нанесении травмы человеку происходит передача инфекции. [1]

- Укусы и ослюнения травмированной кожи — связаны с нахождением бактерий в слюне животных. [1]

Распространенность заболевания в мире и в Российской Федерации не известна. Заболеваемость в США среди амбулаторных пациентов составляет приблизительно 9,3 случая на 100 000 человек в год, причём ежегодно регистрируется до 20 000 новых случаев. [7] Примерно 70-90% случаев заболевания происходят в осенние и ранние зимние месяцы. Предполагается, что сезонность связана с повышением рождаемости котят в середине лета и с увеличением заражённости блохами. [8]

Группы риска

Заболевания чаще встречается у людей моложе 18 лет (от 55 до 80% случаев). Это связывают с тем, что именно дети и подростки чаще всего играют с котятами. [9]

Также стоит отметить, что заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин, в соотношении 3:2. Одной из гипотез, объясняющих более высокую заболеваемость среди мужчин, является тенденция к более грубой игре с котятами и кошками и, следовательно, повышенному риску укусов и царапин. [1]

Симптомы болезни кошачьих царапин

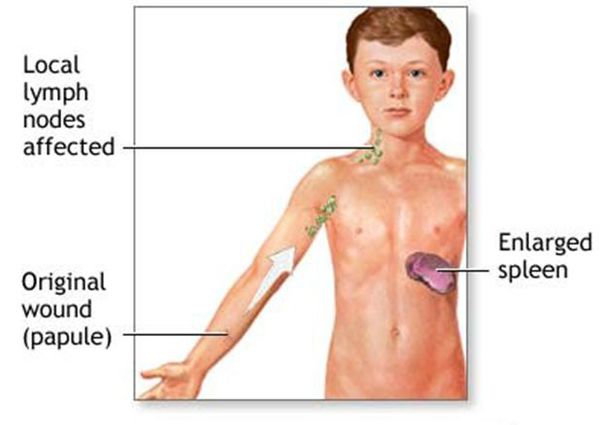

Первичный очаг (инокуляция) — наблюдается в 90% случаев и возникает на месте зажившей царапины. В основном располагается на кистях и предплечьях, реже на лице, туловище и ногах. Вначале отмечается эритематозное пятно, которое существует совсем недолго и трансформируется в плоскую папулу синюшно-красного или телесного цвета с чёткими неровными границами. Размером возникшая папула может быть от нескольких мм до 1-2 см в диаметре. Иногда несколько папул расположены линейно по ходу царапины. В некоторых случаях в основании папулы имеется болезненный инфильтрат до 3-5 см в поперечнике. У отдельных пациентов вместо папул возникают пузыри или пустулы. Примерно в половине случаев в последующем формируется эрозивный или язвенный дефект, заживающий с образованием рубца. [10]

Региональный лимфаденит — основной симптом заболевания. При классической болезни кошачьих царапин регионарная лимфаденопатия возникает через 1-3 недели после появления первичного очага и продолжается до нескольких месяцев. У 85% пациентов поражается одна группа лимфоузлов: чаще всего подмышечные и эпитрохлеарные (46%), в области головы и шеи (26%), а также в паховой области (17,5%). В большинстве случаев воспаляются одиночные лимфоузлы, реже множественные, они могут располагаться как в границах одной анатомической области, так и в нескольких (генерализованная лимфаденопатия — редкое явление).

Поражённый лимфатический узел плотный, подвижный, при пальпации умеренно болезненный, в диаметре может достигать 1-5 см. Кожа над ним гиперемированна. В 10-50% случаев происходит спаивание лимфоузлов с окружающими тканями, их нагноение с образованием густого жёлто-зелёного гноя и последующим вскрытием с образованием язвенного дефекта. [11]

Окулогландулярный синдром Парино — одновременное образование одностороннего гранулематозного конъюнктивита (возникновение гранулём в виде жёлто-белых узелков от 1 до 5 мм) и увеличенного лимфатического узла перед ушной раковиной на той же стороне лица. Встречается в 2-8% случаев и связан с попаданием на конъюнктиву глаза слюны заражённых животных или фекалий блох. Конъюнктивит в течение нескольких недель регрессирует без рубцевания. [12]

Лихорадка — повышение температуры тела до 38-39°С с ознобом, миалгией и артралгией (болью в мышцах и суставов). Возникает у 25-30% пациентов с образовавшимся лимфаденитом.

Генерализованная сыпь — скарлатино-, кореподобная или уртикарная сыпь на туловище, реже на конечностях. Наблюдается на фоне общих проявлений. В редких случаях возникает пятнисто-папулёзная сыпь или элементы по типу узловатой эритемы. Высыпания держатся от 2-5 дней до 2-5 недель. [10]

Патогенез болезни кошачьих царапин

При попадании в организм иммунокомпетентных пациентов Bartonella в местах инокуляции (заражения) вызывает гранулематозный и лейкоцитарно-лимфоцитарный ответ. Инфекция распространяется через лимфатические пути, вызывая воспаление в лимфатических узлах. В некоторых случаях происходит проникновение бактерий в кровь с развитием бактериемии и поражения нервной системы и внутренних органов.

Основным вирулентным агентом считается белок наружной мембраны OMP 43 кДа, который способен связывать эндотелиальные клетки.

Как показывают исследования, B. henselae проявляет более низкую биологическую активность по сравнению с классическими грамотрицательными микробами, что объясняет выживание, внутриклеточный рост и размножение бактерий внутри фагоцитарных клеток.

У пациентов с ослабленным иммунитетом (в частности, ВИЧ-инфицированных) ответ организма на заражение может привести к бациллярному ангиоматозу (избыточному разрастанию сосудов). Стимулировать ангио пролиферацию (появление новых кровеносных сосудов) бактерия B. henselae способна благодаря функции белка адгезина А, который может сцеплять поверхности клеток. [13]

Классификация и стадии развития болезни кошачьих царапин

Международная классификация болезней 10 пересмотра кодирует заболевание как A28.1 Лихорадка от кошачьих царапин.

Клиническая классификация предполагает выделение трёх форм болезни: [10] [14]

- классическая форма (кожно-железистая) — поражение кожи и лимфатических узлов;

- атипичные формы:

- глазной вариант (окуло-гландулярная форма) — поражение глаз;

- неврологический вариант (нейро-гландулярная форма) — поражение нервной системы;

- висцеральный вариант — поражение печени, селезёнки, сердца, реже лёгких и кишечника;

- бациллярный ангиоматоз — тяжёлое течение заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом.

Стадии развития заболевания:

- инкубационный период — длится от 5 до 60 дней (в среднем — две недели);

- инокуляция — появление первичного очага, который существует на протяжении нескольких недель;

- стадия регионального лимфаденита — наступает через 1-3 недели после появления первичного очага и длится от нескольких недель до нескольких месяцев;

- регрессирование симптомов — может продолжаться около 3-6 месяцев, иногда дольше.

Осложнения болезни кошачьих царапин

Бациллярный ангиоматоз

Наблюдается у людей с ВИЧ-инфекцией, после трансплантации сердца и почек и очень редко — у иммунокомпетентных лиц. Характеризуется длительной лихорадкой, болями в суставах, снижением массы тела и спленомегалией (увеличением селезёнки). На фоне этих проявлений возникает сыпь в виде: множественных распространённых ангиоматозных (сосудистых) и подкожных узлов, папул, похожих на пиогенную гранулёму, и эритематозных инфильтрированных бляшек диаметром от 1 мм до нескольких см. Течение тяжёлое, часто с летальным исходом. [15]

Подострый эндокардит

У части пациентов наблюдается поражение одного или несколько сердечных клапанов, эндокарда на внутренней поверхности стенок сердца или межжелудочковой перегородке, причем культуральное исследование крови не выявляет бактерий. [16] Это осложнение может сопровождаться повышением температуры, сердечной недостаточностью и одышкой.

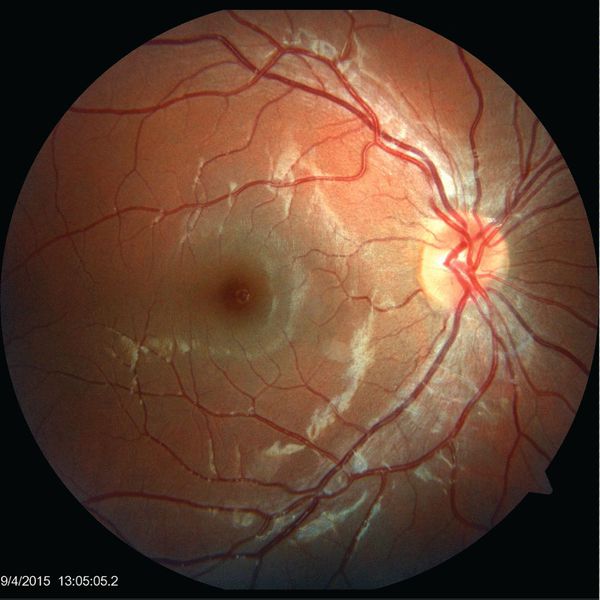

Офтальмологические осложнения

Поражения глаз отмечаются у 2-6% пациентов и включают:

- нейроретинит — воспаление сетчатки глаза и зрительного нерва;

- папиллит — воспаление части зрительного нерва;

- неврит зрительного нерва;

- очаговый или многоочаговый ретинохориоидит — воспаление сосудистой оболочки глаза и сетчатки;

- панувеит — воспаление всех частей сосудистой оболочки галаза;

- окклюзию вен и артерий сетчатки, приводящую к её отслоению. [17]

Неврологические осложнения

Нарушения центральной нервной системы встречаются у 1-2% пациентов и включают атаксию, паралич черепных нервов и деменцию у пожилых людей. У детей обычно возникает энцефалит или асептический менингит. [18]

Гранулематозный гепатит и спленит (острое воспаление селезёнки)

Поражение печени и селезёнки, сопровождается генерализованной лимфаденопатией, длительной волнообразной лихорадкой, повышением уровней аминотрансфераз и множественными и диффузными гипоэхогенными зонами, определяемыми во время ультразвукового исследования и томографии. [19]

Диагностика болезни кошачьих царапин

Постановка диагноза основывается на данных анамнеза (наличие контакта с кошкой), клинических данных (присутствие первичного очага и регионального лимфаденита) и, при необходимости, данных лабораторных исследований:

- Общий анализ крови — при болезни кошачьи царапин обнаруживаются лейкоцитоз, лимфоцитоз и повышенная СОЭ.

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — определение ДНК возбудителя на основе материала, взятого из первичного очага поражения или при биопсии лимфатического узла и крови. Специфичность данного обследования составляет почти 100%, но его чувствительность колеблется от 43% до 76%. [20]

- Культуральное исследование — посев материала из очагов поражения, аспирата из лимфатических узлов и крови. Специфичность анализа — 100%, чувствительность — 70-80%. [2] Метод требует специальных сред и времени (более трёх недель).

- Серологическое исследование — определение антител к B. henselae в крови методом ИФА (иммуноферментного анализа). Титры IgG менее 1:64 свидетельствуют о том, что у пациента нет текущей инфекции. Титры от 1:64 до 1:256 предполагают возможное наличие инфекции — рекомендовано повторное тестирование через 10-14 дней. Титры, превышающие 1:256, указывают на присутствие активной или недавней инфекции. Положительный тест на IgМ предполагает острое заболевание. [21]

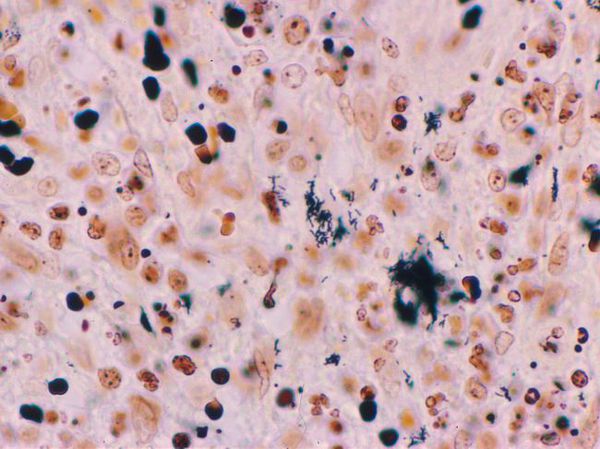

- Биопсия материала из первичного очага поражения — показывает выраженные очаги некроза в дерме, окружённые эпителиоидными и гигантскими клетками и эозинофилами. При окраске по Уортину — Старри определяются мелкие бактерии разной формы.

- Рентгенологическое исследование лимфатических узлов, УЗИ и томография печени и селезёнки — проводятся по показаниям.

- Исследование на ВИЧ-инфекцию и подсчёт количества СD4 клеток в крови — проводят при подозрении на бациллярный ангиоматоз.

Дифференциальная диагностика проводится со следующими заболеваниями:

- бактериальный гнойный лимфаденит, вызванный другими микроорганизмами;

- инфекция, вызванная атипичными микобактериями;

- инфекционный мононуклеоз;

- споротрихоз;

- туляремия;

- цитомегаловирусная инфекция;

- саркоидоз;

- злокачественные новообразования.

Лечение болезни кошачьих царапин

Иногда в случаях стандартного течения заболевания применяют тепловой местный компресс или прибегают к физиотерапевтическому воздействию на область изменённых лимфоузлов (диатермии и УВЧ-терапии). Однако особого терапевтического эффекта эти метода не оказывают, так как большинство случаев фелиноза проходят самостоятельно, без лечения. Поэтому при классической форме болезни никаких действий предпринимать не нужно.

У некоторых пациентов могут развиться осложнения от распространения процесса. В таком случае рекомендовано назначение азитромицина, при применении которого лимфаденит регрессирует быстрее по сравнению с отсутствием лечения: [22]

- для взрослых и детей с весом > 45,5 кг: 500 мг в день, затем по 250 мг в течение четырёх дней;

- для детей с весом ≤ 45,5 кг: 10 мг/кг в первый день, затем по 5 мг/кг в течение четырёх дней.

При необходимости и наличии осложнений могут применяться другие антибиотики: пенициллины, тетрациклины, цефалоспорины и аминогликозиды и их комбинации.

Если есть нагноение, который сопровождается общими симптомами и лихорадкой, то показана аспирация гноя. Это позволит облегчить течение заболевания.

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятный: при отсутствии осложнений заболевание спонтанно регрессирует без лечения в течение 3-4 месяцев. Тяжёлые формы заболевания встречаются крайне редко.

Меры профилактики, рекомендованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США: [23]

- После укуса кошки необходимо немедленно промыть место повреждения водой с мылом, чтобы продизинфицировать рану.

- Каждый раз мыть руки с водой и мылом после игры с кошками, особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой.

- Поскольку котята младше одного года наиболее опасны для заражения из-за наличия бактерий в крови, людям с ослабленной иммунной системой следует заводить кошек старше одного года.

- Не рекомендуется играть или гладить бездомных кошек.

- Нельзя позволять кошкам зализывать открытые раны и царапины на коже.

- Следует подстригать когти кошек.

- Необходимо постоянно использовать одобренные ветеринаром средства для борьбы с блохами.

- Кошке следует держать в помещении, чтобы уменьшить их контакт с блохами и избежать заражения.

Источник