Мечевидный отросток у кошек

Стернум — это мечевидный отросток, который есть у любой кошки в самом низу грудной клетки. По природе он прямой, но бывают случаи, когда загибается в одну из сторон. Прощупать его можно, если он выпирает наружу. Такая особенность тела считается некондицией, но если котенок заведен только в качестве домашнего любимца, то этот брак не помеха. Животное может даже участвовать в специальных выставках, в классе Кастратов.

Фелинологи и заводчики породы отмечают, что наличие брака не всегда означает, что цена за кота будет дешевле. Если он красив и необычного окраса, то есть вариант возрастания его стоимости в сравнении с животным без дефектов.

Причины появления болезни

Котенок любой породы может родиться с деформацией грудины (лат. sternum). Такой дефект называют синдромом плоской груди. Заметить его очень просто — у животного плоские ребра, с различной степенью выраженности. Основные причины такого недуга:

- Неблагоприятные условия содержания. Место, в котором находятся котята, слишком твердое и жаркое. Котики расходятся в разные стороны и лежат на животе. В нормальных условиях они постоянно меняют положение тела и находятся рядом друг с другом.

- Неудовлетворительная экология.

- Питание с недостаточным содержанием кальция. Беременной кошке не хватало витаминов или они плохо усваивались. Это касается и микроэлементов. Кормление было неполным или нерациональным.

- Генетика. Есть вариант, что у предков малыша была предрасположенность к патологии, которая передалась ему на генетическом уровне.

- Инфекция. Кошка-мать во время беременности заразилась вирусом или инфекцией. Болезнь для нее будет протекать без симптомов, а вот плод от этого пострадает.

Вернуться к оглавлению

Как проявляется?

Плоскогрудие у котенка проявляется в возрасте нескольких недель или месяцев. Вот некоторые симптомы, по которым возможно определить такой дефект:

- Хромота.

- Животное дышит только с открытым ртом.

- Угнетенность и низкий уровень активности.

- Передние лапы растопырены.

- Потеря сознания.

- Задержка в росте и потеря веса.

- Впадина на спине за лопатками.

- Боль в мышцах.

- Недержание или же задержка кала.

Вернуться к оглавлению

Диагностика

Диагностические процедуры дают шанс установить мечевидный отросток. Для этого нужно обратиться к ветеринару, который проведет осмотр с помощью таких методов:

- Физический. Осматривается внешний вид и состояние органов, записываются симптомы со слов хозяина.

- Лабораторный. Анализ мочи на определение уровня калия и фосфора.

- С помощью стетоскопа. Слушается сердцебиение, дыхание, звуки кишечника. В такой момент необходима полная тишина, любой звук помешает, и диагноз будет неверный.

- С помощью эндоскопа. Дает возможность проверить желудок, пищевод, дыхательные органы. Такая процедура проводится под наркозом, чтобы не нанести вред животному.

- Рентген. С помощью него рассматриваются внутренние органы питомца.

- УЗИ. Необходимо для кошек, которые беременны, чтобы проверить развитие плода.

- ЭКГ. На кота прикрепляются датчики, с помощью которых проверяется работа его сердца.

Если отклонения небольшие, то котенок остается активным. По мере взросления они становятся меньше заметными. Если у маленькой кошечки деформация была очевидной, то у взрослой особи она почти не видна.

Способы лечения

При выявлении болезни нужно сразу обратиться к ветеринару. Он сможет поставить более точный диагноз. Лечение происходит двумя способами:

- Первый — физический. Он представляет собой массаж, который проводится ежедневно. Подразумевает под собой сгибание лап и их массажирование в правильном положении. Этот метод удлиняет и ослабевает мышцы конечностей. Если ноги растопырены и кроха постоянно лежит, его поворачивают на бок и удерживают так некоторое время.

- Второй — хирургический. Применяется, когда не помог первоначальный вариант. Назначается только питомцам, старше 8-ми недель. Предназначен для исправления деформации груди.

Вернуться к оглавлению

Краткий вывод

Коты могут скрывать, что их что-то беспокоит. Поэтому надо следить за питомцем, его поведением, проходить медицинские осмотры и научиться самому прощупывать неровности в кошачьем теле. Такие меры предосторожности помогут вовремя выявить болезнь, устранить ее на ранней стадии. Они дадут возможность не прибегать к жестким методам.

Источник

ПОМОГИТЕ НАКОНЕЦ-ТО ВЫЛЕЧИТЬ ЭТУ ЗАРАЗУ.

Добрый вечер! Какой бред — усыплять лишайного котенка!! У меня было такое — забрала кота после дачи, тоже весь светился зеленованым светом, тоже сказали усыплять (У них что, других методов нет?) Вылечила так:обрабатывала простой серной мазью, но достаточно долго. Метод не быстрый, но зато стабильный. Излечился полностью, проверяли также под лампой. А для себя — старый но тоже проверенный на себе способ ( я подхватила лишай от своего боксера Пуши)Рецепт услышала на остановке из разговора двух женщин: одна говорит — вот, несу кота усывлять, плачет вся, прижимает сверточек к груди, говорит, врач сказал, что он вешь лишайный — тоько усыплять. А другая женщина отвечает: возьмите дымный порох (в охотничьих магазинах знают, или у охотников), разотрите его в ложечке — он как графитный порошок получается, смешайте с каплей сливочного масла. Мажьте место лишая, остальное храните в морозилке. Когда у меня завелась собачка и случился лишай (у нас вместе с псом, я вспомнила этот совет. Прошло раза за 2-3 смазывания. Но коту я не делала, боялась, будет слизывать. а вот серную мазь применяла не раз. Удачи!

Ознакомьтесь с правилами написания сообщений в данном разделе форума..

http://www.zoovet.ru/forum/index.php?tid=34&tem=409068

Вам первое предупреждение, все ваши «полезные» советы пишем в личные сообщения.

Здраствуйте! Я подобрала маленького котенка (около 1 мес.)принесла домой, помыла и увидела,что на ушках маленькие залысинки,сразу подумала лишай и повезла к ветеринару.Мои предположения оправдались, но. лишай оказался не только на ушках, котенок светился весь от кончиков ушей ко кончика хвоста, при этом он весь пушистенький, что даже и подумать о таком ужасе не могла. Ветеренар сказал либо усыпить, либо лечить.Я конечно выбрала второй вариант.Привезла домой, почти налысо его всего постригла и начала лечение : поливак (по 1,5 дозы)+ зоомиколь (спрей)+ йод. Итак уже месяц (за это время сделали 3 укола). Повезла к ветеренару просветить повторно—и я была в шоке. Результата 0. Все врачи в клинике в один голос кричат УСЫПИТЬ. Но я не могу этого сделать!Уже за это время успела подхватить лишай и вторая взрослая кошка, но у нее только над глазом маленькое пятнышко, укололи ей в клинике вакдерм и теперь тоже мажу йодом и мазью экзодерил (ее мне прописали, т.к.я и сама я уже эту гадость подхватила, тоже лечусь. ПОМОГИТЕ. МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЕ ШАНС НАМ ВСЕМ ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

Доброй ночи! Разумеется шанс вылечиться есть и очень даже хороший.Единственный минус — лечение у котят может длиться до полугода.

Лечение нужно проводить всем заболевшим животным в контакте. Котенку из-за юного возраста не желательно системное лечение антигрибковыми препаратами, которые рекомендуются с 3 месяцев. Взрослым кошкам рекомендован интраконазол. Попробуйте найти ИМАВЕРОЛ или Лайм Сульфур. Это местные обработки -которые можно применить и к котенку. ну и о вакцинах.. они не эффективны.

Лечение проводится до получения отрицательного результата посева на лишай на питательную среду. И выздоровление НЕ диагностируется по обрастанию шерсти у кота или отсутствию свечения в лампе Вуда.

Также нужна дезинфекция помещений. Так как я об этом писала уже в огромное количестве сообщений стоит воспользоваться поиском по сайту, чтобы получить доп.информацию о лечении лишая.

Источник

Тема: Стернум. Генетика или питание?

Опции темы

Отображение

Стернум. Генетика или питание?

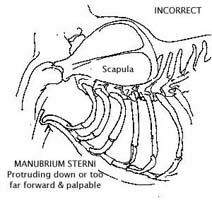

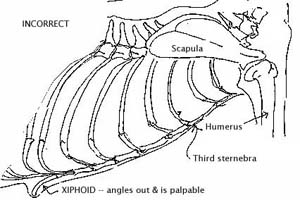

Грудина (Sternum, Множ. Sterna, Breastbone) — плоская кость длиной 15-20 см, образующая переднюю часть скелета грудной клетки. Грудина соединяется с ключицами (см. Ключица) и реберными хрящами первых семи пар ребер. Она состоит из трех частей: средняя, наиболее длинная часть — тело грудины (body, или gladiolus) — сверху прикрепляется к рукоятке, а снизу — к мечевидному отростку у ее основания. Рукоятка грудины наклонена немного кзади по отношению к телу грудины, так что соединение между этими двумя частями грудины образует угол (угол Лойуса (angle of Louis), или угол грудины (stcrnal angle)). — Стернальный, Грудинный (stemal).

Последний раз редактировалось Marinalioness; 17.01.2015 в 09:06 .

Некоторые посты перенесены из ЭТОЙ темки.

Наташ, да заводчикам просто удобно все спихивать на питание, вот и все.

Года два назад, когда подробно изучала данный вопрос, натыкалась на интересные статьи.

Попробую найти и дать ссылки.

Еще помню, что на портале «coony» (если ничего не путаю) писала о том, что проблемки: стернум, залом, перекус — связаны между собой.

То есть, подтвердила то, к какому выводу и я сама пришла к тому времени.

А на российских форумах да, пишут, что это только питание виновато, что недостаток кальция и прочее. Только научного подтверждения данной версии нигде нет.

Стернум — генетическое. Но не заболевание, а отклонение.

Заломы, перекусы и стернумы — костные аномалии. Нередко, сопровождают друг друга. Если производитель (производители) в одном помете с одним партнером выдает стернумы, то в другом помете с другим партнером вполне может выдать, к примеру, залом. Бывает, что и одно, и другое вместе.

Это плем брак. Такие животные не годны в разведение.

P\S. Не путайте, пожалуйста, ген, несущий заломы у собак, влияющий на весь позвоночник и несущий существенные проблемы для здоровья, с генами, имеющимися у кошек. У кошек заломы проявляются только на хвосте и никоим образом не влияют на оставшуюся часть позвоночника.

Немаловажное значение имеет пониженная минерализация скелета. Но предрасположенность, все-же, генетическая.

А вот степень проявления может зависеть как от накопления полигенной группы (генетика), так и от кормления.

Как говорит Пономарева С.Б.: » Генетика предполагает, а содержание располагает».

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что та же Светлана Борисовна П. писала: «Стернум или мечевидный отросток — выпадающая косточка на солнечном сплетении. Выпадает помимо генетических причин по причине нарушения кальциевого обмена — при сильном поносе например или по механической причине — падение, драка, и пр.

Если причины не обусловлены генетикой, то механическое вставление косточки и специальное питание могут изменить ситуацию и кость закрепится в нужном положении. «

Последний раз редактировалось Marinalioness; 17.01.2015 в 13:18 .

Не сталкивалась, ттт, с этим дефектом (хоть в этом повезло пока

), но вот любопытно — часто валят в кучу стернум, плоскогрудие, пр курсы некорректные и заломы хвоста. Напрашивается вопрос — а бобтейлы все уроды плющено- перекученные с бульдожиной?

У бобтейлов и курбобов свои гены, который отсутствует у других кошек.

По поводу «все в кучу» из практики:

был у меня котенок, у которого не сильно, но все же, периодически выскакивал стернум. И именно у этого котенка ближе к году обнаружилась некоррекция хвоста. Последний позвонок.

Знаю случай в другом питомнике (не куны), когда вязка одного и того же животного на разных партнеров дала стернум в первом случае, и залом во втором.

Можно, конечно, предположить, что «ноги растут» из разных мест, просто обе проблемы, независимо друг от друга, имеются у данных конкретных животных.

Но в прошлом году на одной из выставок в Алматы судил Ярик Градковский.

Котенка-кастрата с крючком на последнем позвонке хвоста особенно тщательно ощупывал на предмет наличия стернума. Естественно, я влезла с вопросами. Он подтвердил, что часто при заломах есть еще и эта проблемка — стернум. Исходя из его практики.

Последний раз редактировалось Marinalioness; 18.01.2015 в 12:31 . Причина: Уточнение.

Источник

БОЛЕЗНЬ КОШАЧЬЕЙ ЦАРАПИНЫ

Несмотря на то что первое клиническое описание болезни кошачьей царапины (БКЦ) было дано R. Debre и соавт. более 50 лет назад, до сих пор вопрос об этиологии этого заболевания остается предметом дискуссий и специальных исследований.

Несмотря на то что первое клиническое описание болезни кошачьей царапины (БКЦ) было дано R. Debre и соавт. более 50 лет назад, до сих пор вопрос об этиологии этого заболевания остается предметом дискуссий и специальных исследований. Поскольку выделить возбудитель от больных не удавалось в течение длительного времени, первоначально предполагалась вирусная или хламидийная этиология заболевания. Первые убедительные сведения об идентификации возбудителя БКЦ были получены только в 1983 г., когда исследователи, используя метод окраски по Warthin-Starry (метод серебрения), обнаружили в ткани пораженных лимфатических узлов у 29 из 34 больных БКЦ мелкие полиморфные грамотрицательные бациллы, которые удалось культивировать лишь в 1988 г. Именно этот микроорганизм первоначально был признан возбудителем БКЦ и получил название Alipia felis.

Тем не менее многочисленные последующие исследования не подтвердили четкой взаимосвязи развития БКЦ с A. felis: в большинстве случаев у больных в пораженных тканях не только не обнаруживался указанный возбудитель, но и в сыворотке крови не выявлялись антитела к нему. Более того, из ткани пораженных лимфоузлов был изолирован еще один возбудитель — Bartonella henselae. Методом ПЦР с применением специфических праймеров к Bartonella spp. и A. felis у больных, у которых кожный тест на БКЦ оказался положительным, было установлено, что в 96% случаев у них обнаруживалась ДНК Bartonella, тогда как ДНК A. felis не выявлялась ни в одном случае (A. Bergmans et al., 1995). Сходные данные, подтверждающие ключевую роль B. henselae в развитии БКЦ, были получены и другими исследователями при использовании непрямой реакции флюоресцирующих антител.

В то же время первоначальный факт обнаружения A. felis в пораженных лимфатических узлах игнорироваться не должен. На сегодняшний день некоторые исследователи допускают, что A. felis способен вызывать заболевание, которое по своей клинической картине может напоминать БКЦ.

Болезнь кошачьей царапины (лимфоретикулез доброкачественный) относится к группе бартонеллезов и характеризуется как нетяжелое самокупирующееся заболевание с развитием одностороннего лимфаденита, регионарного по отношению к месту инокуляции возбудителя, и только в редких случаях возможна диссеминация возбудителя с поражением центральной нервной системы и висцеральных органов.

B. henselae характеризуется как небольшая плеоморфная, грамотрицательная бацилла, весьма требовательная к условиям культивирования (растет только на средах с 5% кровяного агара при температуре от 35 до 37°С, с 5—10% углекислого газа и 40-процентной влажностью). Кроме этого, колонии первичной культуры растут медленно и становятся видимыми только после 9—15 дней роста. При последующем пассаже рост колоний ускоряется. Идентификация выделенного возбудителя проводится с использованием специфических антисывороток, определением профиля жирных кислот клеточной стенки или молекулярно-генетическим методом. С помощью этого метода было идентифицировано два генотипа B. henselae, хотя до сих пор четкой зависимости между генотипами возбудителя и особенностями клинического течения вызываемых ими заболеваний не установлено.

B. henselae на сегодняшний день рассматривается как основной возбудитель БКЦ, однако у 5—15% больных с диагнозом, установленным на основании клинико-эпидемиологических данных, даже с помощью существующих современных методов лабораторной диагностики этиологическое значение B. henselae в развитии заболевания не подтверждается.

Один из необъяснимых парадоксов, связанных с B. henselae: в последние годы установлено, что данный возбудитель ответственен за развитие не только БКЦ, но и некоторых других заболеваний.

БКЦ имеет широкое географическое распространение и встречается практически повсеместно. Основным естественным резервуаром B. henselae являются кошки, инфицированность которых в значительной степени определяет распространенность БКЦ (K. M. Zangwill et al., 1993). По данным некоторых исследователей, у более чем 50% домашних и диких кошек обнаруживается бактериемия, обусловленная B. henselae. В ходе исследования, проведенного в США, установлено, что наиболее высокий процент инфицированности кошек и, соответственно, заболеваемости БКЦ среди людей регистрируется в южных штатах. Большинство исследователей подчеркивают особую роль котят в передаче возбудителя, указывая, что у взрослых кошек редко выявляется бактериемия B. henselae за счет наличия у них специфических антител, свидетельствующих о длительности их инфицирования. Особенностью течения бартонеллеза у кошек является его продолжительность (месяцы, годы) и бессимптомность (даже в случае подтверждаемой бактериемии).

В циркуляции B. henselae среди кошек исключительную роль играют блохи (Ctenocephalides felis). Экспериментальным путем было установлено, что при отсутствии блох инфицирования здоровых кошек не происходит.

B. henselae обнаруживается в кишечнике блох и их испражнениях в течение 9 дней после инфицирования, что свидетельствует о его репликации и персистенции в организме блох. Кроме этого, экспериментально была установлена возможность инфицирования кошек путем внутрикожной инокуляции инфицированных испражнений блох, в то же время оральное введение кошкам инфицированных блох и их испражнений к сероконверсии не приводило. Роль блох в передаче возбудителя от кошек к человеку в настоящее время категорически не отрицается. В последние годы исследователями в США и Италии (Y. O. Sanogo et al., 2003) молекулярно-генетическими методами было продемонстрировано, что ДНК B. henselae может обнаруживаться в иксодовых клещах, хотя их роль в качестве вектора передачи возбудителя БКЦ по-прежнему не изучена.

«Травматический» контакт с кошками (царапины, укусы) весьма характерен для БКЦ и отмечается более чем у 90% заболевших. Установлено, что «резервуаром» B. henselae могут быть и собаки, однако достоверно подтвержденных случаев заражения от них людей пока не описано.

Эпидемиологические исследования показывают, что в сыворотке крови около 20% владельцев кошек и 3–4% общей популяции людей обнаруживаются антитела к B. henselae. Семейные случаи заболевания БКЦ не столь типичны и регистрируются менее чем у 5% пациентов. Хотя БКЦ может развиваться в любом возрасте, чаще заболевают молодые люди (до 18 лет).

Передача возбудителя БКЦ реализуется главным образом контактным путем через царапины, укусы или слюну инфицированных кошек. Подъем заболеваемости, как правило, отмечается с конца лета, что объясняется особенностями жизненного цикла у кошек и блох.

Поскольку возбудитель БКЦ был идентифицирован относительно недавно, многие аспекты, касающиеся патогенеза заболевания, до сих пор недостаточно изучены. Характер развивающегося инфекционного процесса, обусловленного действием B. henselae, в значительной степени зависит от иммунного статуса человека: в тех случаях, когда заболевание развивается у иммунокомпетентных пациентов, диссеминация возбудителя отсутствует, и процесс преимущественно ограничивается локальными или регионарными поражениями. В частности, БКЦ в большинстве случаев проявляется развитием регионарной лимфаденопатии. Поражение висцеральных органов описано только в отдельных случаях (Dunn et al., 1997), а бактериемия у иммунокомпетентных пациентов регистрируется исключительно редко (Slater et al., 1990). Напротив, у иммунокомпрометированных пациентов для инфекции B. henselae типично развитие бактериемии и других системных поражений, включая бациллярный ангиоматоз и бациллярный пелиозный гепатит, а у лиц с врожденными и приобретенными аномалиями клапанов сердца — эндокардит (Raoult et al., 1996).

Гистологические изменения в пораженных лимфатических узлах характеризуются пролиферацией гистиоцитов и B-лимфоцитов, приводящей к образованию гранулем с последующей нейтрофильной инфильтрацией и развитием центрального или звездчатого некроза.

Хотя B. henselae и считается одним из наиболее вероятных возбудителей БКЦ, тем не менее, согласно современным наблюдениям, данный возбудитель ответственен за развитие ряда других патологических состояний человека (табл. 1). При этом иммунный статус больных рассматривается как ключевой фактор, определяющий характер формирующегося заболевания, хотя известны случаи, когда даже у лиц с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа БКЦ протекала в типичной форме.

|

| Таблица 1. Заболевания человека, вызываемые B. henselae |

Инкубационный период у больных с БКЦ может варьировать в достаточно широких пределах — от 3 до 20 дней и более, составляя в среднем 1–2 нед. Хотя общепринятой клинической классификации БКЦ нет, чаще всего выделяют типичную и атипичные формы заболевания (табл. 2), что определяется по доминирующему в клинической картине болезни синдромокомплексу.

В типичных случаях БКЦ проявляется развитием первичного аффекта и регионарного (к месту входных ворот инфекции) лимфаденита. Локализация первичного аффекта определяется местом первичной инокуляции возбудителя, а именно местом нанесения кошкой царапин и укусов. По истечении нескольких дней (от 3 до 10), когда нанесенные кошкой повреждения кожи уже заживают, в месте входных ворот формируется папула, которая, как правило, трансформируется в везикулу и далее в пустулу, а после вскрытия — в язвочку, покрытую корочкой. В некоторых случаях пустула может подсыхать без образования язвочки. В диаметре размер формирующейся папулы, как правило, составляет от 1–2 до 5 мм. Частота выявления первичного аффекта у больных БКЦ, по данным различных исследователей, может колебаться от 25 до 94%. Кожные проявления сохраняются в течение 1—3 нед и спонтанно разрешаются.

Регионарный лимфаденит является одним из наиболее постоянных и характерных клинических признаков БКЦ (табл. 3) и сохраняется в течение длительного времени: от 7 до 60 дней, а в отдельных случаях до 1 года и даже 3 лет. В большинстве случаев лимфаденит разрешается в течение 1—4 мес. Нередко он оказывается практически единственным проявлением БКЦ. В большинстве случаев (85%) у больных выявляются одиночные лимфатические узлы, реже множественные, в границах одной анатомической области. Несмотря на то что у больных регистрируется увеличение лимфатических узлов, осуществляющих дренаж места первичной инокуляции возбудителя, развитие лимфангоита не характерно для БКЦ. У 1/3 пациентов могут определяться увеличенные лимфатические узлы разных анатомических областей, хотя генерализованная лимфаденопатия встречается достаточно редко. Размером увеличенные лимфатические узлы чаще бывают от 1 до 5 см, в некоторых случаях до 8—10 см. При пальпации лимфатические узлы умеренно болезненные. Хотя они и не спаяны с окружающими тканями, нередко определяется гиперемия кожных покровов над ними. В 10—50% случаев у больных БКЦ развивается нагноение пораженных лимфатических узлов с образованием густого желто-зеленого гноя. В отдельных случаях при посеве гноя на питательные среды удается получить рост стафилококков и другой флоры, хотя роль условно-патогенной флоры (суперинфекция) в нагноении пораженных лимфатических узлов пока не установлена.

Общее состояние больных в большинстве случаев остается удовлетворительным. Только в трети случаев у больных отмечается повышение температуры тела свыше 38,3°С, которое сохраняется около недели и лишь иногда может затягиваться до месяца и более. Среди других клинических проявлений БКЦ могут отмечаться: слабость и недомогание (30%), головная боль (14%), тошнота и рвота (15%), спленомегалия (11%). В случае длительного течения заболевания у больных может наблюдаться потеря веса. Нередко заболевание приобретает волнообразное течение.

Поражение глаз (глазной вариант) при БКЦ регистрируется в том случае, когда местом инокуляции возбудителя служит слизистая оболочка глаз. Клинические проявления заболевания в этом случае будут включать развитие одностороннего поражения в виде язвенно-гранулематозного конъюнктивита, отека век и преаурикулярной лимфаденопатии (синдром Парино). Одновременно у больных могут определяться умеренно увеличенные и болезненные околоушные и шейные лимфатические узлы. К числу других глазных проявлений БКЦ относятся нейроретинит, неврит зрительного нерва и папиллит. Для нейроретинита типично одностороннее острое нарушение остроты зрения, развивающееся на фоне умеренно выраженных явлений интоксикации. При осмотре глазного дна могут выявляться геморрагии, множественные дискретные повреждения, ватоподобные образования, отек и экссудация соска зрительного нерва (симптом «макулярной звезды») (J. B. Reed et al., 1998).

Поражение нервной системы (неврологический вариант) у больных БКЦ выявляется редко (

2% случаев), хотя диапазон клинических проявлений весьма разнообразен: у больных могут выявляться радикулиты, полиневриты, миелит, энцефалопатия, энцефалит, менингит и церебральная атаксия. Характерным признаком поражения нервной системы при БКЦ является то, что они развиваются спустя 1—6 нед (чаще 2–3 нед) от момента появления лимфаденопатии. Для развития энцефалита и менингита типично внезапно возникающее ухудшение состояния больного, сопровождающееся лихорадкой, головной болью, спутанностью сознания и дезориентацией. В некоторых случаях состояние может прогрессивно ухудшаться, вплоть до развития комы. В ликворе у таких больных определяется мононуклеарный плеоцитоз. Только в отдельных случаях у больных после перенесенного энцефалита могут отмечаться резидуальные явления.

Некоторые авторы (P. M. Delahoussaye, B. M. Osborne, 1990), указывая на возможность поражения печени и селезенки при БКЦ, выделяют висцеральный вариант заболевания, для которого характерны длительная волнообразная лихорадка, увеличение размеров печени и селезенки, повышение в сыворотке крови уровней аминотрансфераз, с определением при УЗИ и компьютерной томографии множественных, диффузных, гипоэхогенных дефектов. Довольно часто у таких больных отмечается генерализованная лимфаденопатия.

Кроме этого, в более редких случаях у больных БКЦ могут выявляться абсцесс селезенки, плеврит, эндокардит, пневмония, узловатая эритема, тромбоцитопеническая пурпура, остеомиелит (B. Dzelalija et al., 2001, C. V. Hulzebos et al., 1999).

В типичных случаях первичная диагностика БКЦ не представляет больших сложностей, поскольку основывается на характерных клинико-эпидемиологических данных (табл. 4).

Определенные сложности имеются при лабораторной верификации диагноза, что связано с отсутствием соответствующей лабораторной базы. В зарубежной практике длительное время в качестве основного диагностического критерия БКЦ использовался кожный тест, в котором в качестве аллергена применялся термоинактивированный пунктат, полученный из лимфоузлов больных с установленным (в соответствии с принятыми критериями) диагнозом БКЦ. По данным многих авторов, результативность такого теста достигала 95—98%, однако из-за риска передачи гемоконтактных инфекций использование данного теста ограничено, а кожного теста с использованием очищенных антигенов B. henselae пока не описано.

Микробиологические исследования в широкой практике не применяются ввиду длительности (от 2 до 6 нед) и сложности проведения анализа.

Достаточно информативным способом установления диагноза является биопсия папул и/или пораженных лимфатических узлов с последующим гистологическим исследованием (окрашивание срезов гематоксилин-эозином и серебром — метод Warthin-Starry), позволяющим выявить характерные гистологические признаки поражения и скопление мелких плеоморфных бактерий.

В последние годы большое внимание уделяется разработке специфических иммунологических (ИФА) и молекулярно-генетических (идентификация гена 16S рибосомальной РНК B. henselae) методов обнаружения возбудителя БКЦ в биопсийном материале больного, хотя пока для широкой практики они по-прежнему недоступны.

Дифференциальный диагноз необходимо проводить с заболеваниями, сопровождающимися развитием лимфаденопатии (табл. 5).

Несмотря на то что в редких случаях отмечаются варианты тяжелого течения БКЦ, у иммунокомпетентных лиц прогноз заболевания благоприятный. Повторных случаев и летальных исходов не описано.

Многочисленные клинические наблюдения показывают, что в большинстве случаев БКЦ протекает как самокупирующаяся инфекция, и применение антибактериальной терапии не оказывает существенного влияния на ее течение. Традиционные рекомендации по применению эритромицина (эритромицин-тева, зинерит) и доксициклина (юнидокс солютаб, медомицин, вибрамицин, тетрадокс) основаны на эффективности этих препаратов у больных с ВИЧ-инфекцией при развитии бациллярного ангиоматоза, вызываемого Bartonella quintana, тогда как у больных БКЦ терапевтическая эффективность указанных препаратов не подтверждена ни в одном исследовании. Весьма противоречивыми остаются данные по соответствию чувствительности in vitro возбудителя БКЦ к антибактериальным препаратам и их клинической эффективности. Единственным антибактериальным препаратом, клиническая эффективность которого была установлена в ходе рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, является азитромицин (сумамед, хемомицин, азивок, сумазид), назначаемый в течение 5—10 дней. В неконтролируемых исследованиях (A. M. Margileth, 1992) из 18 антимикробных препаратов клиническая эффективность была установлена только при применении рифампицина (бенемицин, р-цин), ципрофлоксацина (ципросан, цифран, ципрова), гентамицина (гентамицин К, гентамицина сульфат) и триметопримсульфаметоксазола (бактрим, септрин). Антибактериальные препараты при БКЦ следует применять у иммунокомпрометированных лиц и при тяжелом течении заболевания, сопровождающегося поражением нервной системы и висцеральных органов.

В случае выявления флуктуации в пораженном лимфатическом узле требуется его пункция и аспирация гноя, что ускоряет последующий процесс склерозирования и рубцевания ткани лимфатического узла и влияет в конечном итоге на выздоровление пациента.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. А. Малов, доктор медицинских наук, профессор

А. Н. Горобченко, кандидат медицинских наук, доцент

ММА им. И. М. Сеченова, Москва

Источник

), но вот любопытно — часто валят в кучу стернум, плоскогрудие, пр курсы некорректные и заломы хвоста. Напрашивается вопрос — а бобтейлы все уроды плющено- перекученные с бульдожиной?

), но вот любопытно — часто валят в кучу стернум, плоскогрудие, пр курсы некорректные и заломы хвоста. Напрашивается вопрос — а бобтейлы все уроды плющено- перекученные с бульдожиной?