Строение легкого у кошек

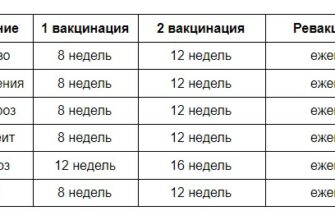

ЛЕГКИЕ

Легкие — pulmones (pneumones) — главные органы дыхания, в которых непосредственно происходит газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью через разделяющую их тонкую стенку. Для обеспечения газообмена необходима большая площадь соприкосновения между воздухоносными и кровеносными руслами. В соответствии с этим воздухоносные пути легких — бронхи подобно дереву многократно ветвятся и оканчиваются многочисленными мелкими пузырьками — альвеолами. У крупных домашних животных количество альвеол достигает 500 млн, а их суммарная площадь — 500 м2. Альвеолы образуют паренхиму легких. Кровеносные сосуды ветвятся параллельно бронхам и густой капиллярной сетью оплетают альвеолы; здесь и осуществляется газообмен. Таким образом, основными компонентами легких являются воздухоносные пути и кровеносные сосуды. Соединительная ткань объединяет их в парный компактный орган — правое и левое легкое. Правое легкое несколько больше левого, так как влево смещено сердце, расположенное между легкими.

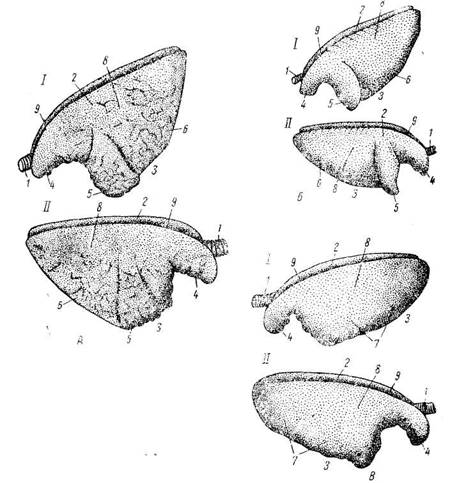

Легкие вместе с сердцем и некоторыми другими органами занимают всю грудную полость (рис. 263), прилегая к ее стенкам. Вследствие этого вместе они имеют форму усеченного конуса (рис. 264), несколько сдавленного с боков. Вогнутое и косо поставленное основание конуса обращено каудовентрально и прилежит к выпуклой поверхности диафрагмы, а верхушка расположена около первого ребра.

Рис. 263. Топография легких (вид справа)

На каждом легком различают поверхности: латеральную — реберную, прилежащую к ребрам, медиальную — средостенную, прилежащую к средосте-нию, каудовентральную — диафрагмальную, прилежащую к диафрагме, а также междолевые. На средостенной поверхности заметны вдавления: сер-дечное, аортальное, пищеводное и желоб задней полой вены как отпечатки расположенных между легкими соответствующих органов.

Различают также два края легкого: тупой и острый. Тупой дорсальный край (см. рис. 263) прилежит к позвонкам и позвоночным концам ребер. Острый край подразделяется на вентральный и базальный. Вентральный край обращен к грудине и разделяет реберную и средостенную поверхности. Базальный край обращен к реберной дуге и разделяет реберную и диафрагмальную поверхности.

Каждое легкое у большинства домашних животных краниальной и каудальной междолевыми щелями разделено на три доли: краниальную, среднюю и каудальную. На правом легком со стороны средостенной поверхности имеется добавочная доля (рис. 265). У жвачных, кроме того, правая краниальная доля вырезкой разделена на две лопасти — переднюю и заднюю.

На средостенной поверхности имеется углубление — ворота легкого. Здесь в орган входят главный бронх, легочная артерия и выходят легочные вены. Вместе они образуют корень легкого. У жвачных в правую краниальную долю входит трахейный бронх. Поверхность легких покрыта плеврой, переходящей на тупой край легких со средостения.

Главный бронх в толще тупого края каждого легкого направляется каудально (см. рис. 265). От него у жвачных отделяется по одному крупному бронху слева в краниальную и среднюю, а справа в среднюю и добавочную доли легкого. В каудальной доле главный бронх отдает несколько сегментальных дорсальных и вентральных бронхов. Трахейный бронх разделяется на два соответственно двум лопастям правой краниальной доли. Хрящевые кольца главного бронха в отличие от колец трахеи замкнутые. Крупные бронхи делятся на средние, а средние на мелкие. Ветви мелких бронхов — концевые бронхи, или бронхиолы, имеют диаметр около 1 мм и вступают в дольки легкого. Совокупность всех бронхов легкого от главного до концевых составляет воздухопроводящие пути и называется бронхиальным деревом.

Рис. 264. Легкие крупного рогатого скота

Рис. 265. Легкие

По мере ветвления и уменьшения диаметра бронхов их хрящевая основа, а также железы слизистой оболочки постепенно исчезают. Параллельно этому возрастает количество гладкой мышечной ткани в стенках мелких бронхов, которая своим сокращением регулирует ширину их просвета и поступление воздуха в дольки легкого. Чрезмерное самопроизвольное сокращение мышечного слоя мелких бронхов приводит к удушью.

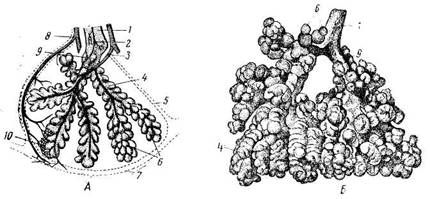

По вступлении в легочную дольку (рис. 266) концевая бронхиола делится на 2—3 дыхательные (респираторные) бронхиолы диаметром около 0,5 мм. Дыхательные бронхиолы делятся на альвеолярные ходы, а последние — на альвеолярные мешки. Стенка альвеолярного мешка образует многочисленные конечные легочные пузырьки — альвеолы диаметром 0,1—0,14 мм. Альвеоль в небольшом количестве имеются также на стенках дыхательных ходов и дыхательных бронхиол. Совокупность воздухоносных путей от дыхательных бронхиол до альвеол включительно образует альвеолярное дерево и является дыхательным (респираторным) отделом легкого, где осуществляется газообмен. Альвеолярное дерево одной концевой бронхиолы вместе со связанными с ним кровеносными и лимфатическими сосудами, соединительной тканью и нервами составляют структурно-функциональную единицу легкого — ацинус.

Рис. 266. Долька легкого

Стенки воздухоносных путей альвеолярного дерева в направлении альвеол продолжают истончаться и в альвеолах представлены лишь одним слоем клеток респираторного эпителия, расположенных на тонкой базальной мембране. Альвеолы оплетены снаружи кровеносными капиллярами и сетью эластических волокон. Эти волокна придают стенкам альвеол способность расширяться при вдохе и сужаться при выдохе. Соединительная ткань заполняет промежутки между дольками, сосудами и нервами. У жвачных междульковая соединительная ткань сильно развита, заметна на поверхности легкого, придавая ему мраморный вид. Масса правого легкого превышает массу левого легкого в 1,4 раза. Масса обоих легких к массе тела у крупных жвачных составляет 0,71%, у мелких жвачных — 1,17%.

У свиньи, как и у жвачных, имеется трахейный бронх, но краниальная доля на лопасти не делится. Ячеистая структура поверхности легкого выражена менее отчетливо. Относительная масса легких достигает 0,42%.

У л о ш а д и каждое легкое разделяется лишь сердечной вырезкой на краниальную и каудальную доли. Междольковая ткань развита слабо, поэтому поверхность легких гладкая. Относительная масса легких около 1,43%.

У собаки междолевые щели глубокие, доходят до главного бронха. Дольки легкого на его поверхности слабо выражены. Относительная масса легких 1,7%.

Кровоснабжение. Для газообмена кровь поступает в легкие из правого желудочка сердца по легочному стволу. Для питания стенок бронхов артериальная кровь направляется в легкие по бронхиальной артерии. Иннервация легких осуществляется ветвями блуждающего нерва, симпатического ствола и отростками клеток спинальных ганглиев.

Рост и развитие легких, как и других органов дыхания, происходит на всем протяжении внутриутробного периода, продолжается после рождения и завершается с наступлением зрелости тела. Об этом наглядно свидетельствуют возрастные изменения массы легких у крупного рогатого скота. Абсолютная масса легких в период от 2 до 9 мес внутриутробного развития теленка увеличивается с 3,7 до 714 г, т. е. почти в 200 раз. У взрослых животных масса органов достигает 4,5 кг, увеличиваясь с момента рождения в 4—6 раз. Относительная масса легких к массе тела колеблется в разные периоды внутриутробного развития от 1,4 до 4%, а после рождения от 0,27% у месячных телят до 2,58% у девятимесячных и 0,7% у взрослых животных (по В. К. Бириху и Г. М. Удовину, 1972). Приведенные данные свиде-тельствуют о неравномерности роста легких в различные периоды внутри- и вне-утробной жизни, что следует учитывать в ветеринарной практике.

Вопросы для самопроверки

1. Что входит в состав дыхательного аппарата?

2. Какие кости и хрящи образуют остов носовой полости?

3. Какими отверстиями и с чем сообщается носовая полость?

4. Какие ходы различают в носовой полости, где они расположены и куда ведут?

5. Каковы основные особенности строения верхушки носа у разных видов домашних животных?

6. Какие хрящи образуют остов гортани, как они соединяются?

7. Чем выстлана и на какие части разделяется полость гортани?

8. Что такое голосовые губы, голосовая щель?

9. Какие мышцы и как действуют на гортань?

10. Каковы основные видовые особенности трахеи у домашних животных?

11. Какие структуры составляют основу легких?

12. Назовите основные анатомические части легких (поверхности, края, доли).

13. Назовите видовые особенности долевой структуры легких у домашних животных. В каких областях они расположены, чем покрыты?

14. Что входит в состав воздухопроводящей части бронхиального дерева легких?

15. Что входит а состав дыхательной части бронхиального дерева?

16. Каковы особенности строения стенки бронхов в разных участках бронхиального дерева?

17. Какие структуры входят в состав ацинуса?

18. Расскажите о кровоснабжении и иннервации легких.

Источник

Легкие

Легкие (рис. 1) — это органы альвеолярно-трубчатого строения, в целом имеют форму усеченного конуса, разрезанного продольно пополам. Легких два — правое и левое. Расположены они в грудной полости.

На каждом легком различают поверхности: реберную, прилегающую к ребрам, средостенную, обращенную к средостению, диафрагмальную, обращенную каудально, к диафрагме, и сердечную, соприкасающуюся с сердцем.

Л— крупного рогатого скота; Б— свиньи; В — лошади; I — с левой и II— с правой стороны; 1 — трахея; 2 — тупой край; 3— острый край; 4 — верхушечная доля; 5 — сердечная доля; б — диафрагмальная доля; 7 — сердечно-диафрагмальная доля; 8 — реберная поверхность; 9 — средостенная поверхность.

Кроме того, легкие имеют края: тупо й, или верхний, обращенный к позвонкам, остры й, или нижний, разграничивающий реберную поверхность от средостенной и диафрагмальной. Со стороны острого края каждое легкое делится глубокими вырезками на три доли: переднюю, или верхушечную, среднюю, или сердечную, и каудальную, или диафрагмальную. От медиальной поверхности правого легкого отделяется добавочная доля. У рогатого скота верхушечная доля делится еще на две доли (лопасти). У рогатого скота и свиней от трахеи до ее бифуркации отделяется особый, добавочный бронх для правой верхушечной доли. У лошадей сердечная и диафрагмальная доли каждого легкого представляют собой одно целое — сердечно -диафрагмальную долю. У собак вырезки настолько глубоки, что делят легкие почти на самостоятельные доли, каждая из которых висит на отдельной ветви бронха. Таким образом, у рогатого скота левое легкое имеет 3 доли, правое — 5, у свиней и собак соответственно 3 и 4, у лошадей — 2 и 3.

Каждая доля состоит из отдельных, соединенных соединительной тканью долек. У рогатого скота и свиней междольковой соединительной ткани очень много, поэтому дольки хорошо выражены, и поверхность легких представляется разделенной на многогранные, неправильной формы поля. Соединительная ткань образует остов легких. В ней много эластических волокон. В междольковых перекладинах проходят нервы.

Место вступления в легкие бронхов и легочных сосудов называется воротами легких.

Бронхиальная система легких представляет собой древовидное ветвление (рис. 2). Главные бронхи, входящие в каждое легкое, разветвляясь, сначала дают более крупные бронхи, а эти ветвятся на средние, мелкие бронхи, мельчайшие ветви — бронхиолы, или дольковые бронхи, затем на дыхательные, бронхиолы, в стенках которых появляются боковые выпячивания в виде пузырьков — альвеолы. Дыхательные бронхиолы делятся на альвеолярные ходы, которые переходят в слепо оканчивающиеся альвеолярные мешки, стенки которых сплошь усеяны альвеолами (рис. 3). По приблизительным подсчетам у лошади, например, общее число альвеол достигает 5000 млн., а дыхательная поверхность легких, образованная суммой поверхностей альвеол, равна 500 м 2 .

Главные бронхи имеют такое же строение, как и трахея. По мере уменьшения диаметра бронхов хрящевые кольца приобретают вид небольших хрящевых пластинок различной формы и становятся все меньше и тоньше. В дыхательных бронхиолах слизистые железы и хрящи исчезают, уменьшается количество мышечной и соединительной ткани. Мерцательный призматический эпителий постепенно понижается, теряя реснички, и заменяется однослойным плоским эпителием.

Рис. 2. Бронхиальное дерево рогатого скота: 1 — трахея; 2 — бифуркации трахеи; 3 — главный бронх; 4 — бронхи; 5— трахейный бронх к верхушечной доле правого легкого.

Рис. 3. Конечные ветвления бронхов:

А — схема строения легочной дольки; Б — слепок двух долек легкого при увеличении; 1 — дольковый бронх; 2 — бронхиальная артерия; 3 — ветвь легочной артерии; 4 — альвеолярные ходы; 5 — междольковая соединительная ткань; 6 — легочные альвеолы; 7 — плевра; 8 — легочная иена; 9 — дыхательный бронхиол; 10 — капиллярная сеть.

Стенки альвеол состоят из однослойного плоского эпителия и эластического слоя, волокна которого образуют как бы каркас альвеол и соединяют их между собой. В стенке альвеол встречаются блуждающие клетки, способные поглощать пылевые частицы, проникшие в альвеолу.

Кровеносная система легких состоит из двух путей. Один из них обслуживает газообмен и состоит из ветвлений легочной артерии, легочных вен и заложенной между ними дыхательной капиллярной сети. Другой путь служит для питания тканей легких и состоит из бронхиальных сосудов (артерий и вен). Ветви легочной артерии, приносящие в легкие венозную кровь, сопровождают древовидное ветвление бронхов, доходят до альвеол, где превращаются в капилляры и оплетают каждую альвеолу в виде густой сети. Отдав через стенки альвеол и капилляров углекислый газ, кровь обогащается кислородом, поступившим в нее из альвеол, по густой сети светвляющихсясосудов попадает в легочные вены и выходит из легких. Таким образом, между воздухом альвеол и кровью находятся два прилегающих тонких слоя — стенки альвеол и эндотелий стенки капилляров. Толщина этих слоев всего 0,004 мм.

Плевра. Стенки грудной полости выстланы серозной оболочкой — плеврой, которая образует два замкнутых плевральных мешка, где помещаются правое и левое легкие, поэтому различают висцеральный, или внутренностный, и пристенный, или париетальный, листки плевры. Висцеральный листок, покрывающий легкое и плотно с ним срастающийся, называется легочной плеврой. Париетальный листок делится па реберную и диафрагмальную плевру. Реберная плевра покрывает реберные стенки, диафрагмальная — диафрагму. Правая и левая реберная плевра переходит в средостенную плевру, которая образует срединную перегородку грудной полости — средостение. Между двумя средостенными листками плевры проходят пищевод, трахея, аорта и нервы.

Между париетальным и висцеральным листками плевры находится щелевидная плевральная полость с небольшим количеством серозной жидкости, уменьшающая при дыхании трение легочной плевры о пристенную.

Источник