- Ретенционные кисты кошек

- Слюнные железы кошки:

- Этиология поражения слюнных желез:

- Диагностика заболевания

- Терапевтическое лечение:

- Хирургическое лечение:

- Также читайте:

- Привет студент

- Слюнные железы ротовой полости кошек и собак

- Теория и практический опыт в ультразвуковой диагностике патологии слюнных желез

- УЗИ сканер RS80

- Анатомия слюнных желез [3]

- Патология слюнных желез

Ретенционные кисты кошек

Ретенционные кисты (сиалоцеле, мукоцеле) кошек – редкое для этого вида животных патологическое состояние, при котором наблюдается повышенное скопление слюны в тканях, окружающих слюнную железу и ее протоки. Состояние также известно, как киста слюнной железы, или слюнная киста. Для кист слюнных желез характерно медленное развитие. Зачастую владельцы животных замечают их лишь тогда, когда они достигают заметного размера.

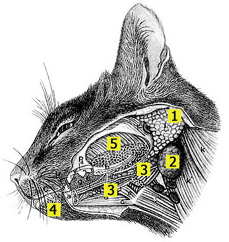

У кошек, как и у других видов млекопитающих животных, различают пять слюнных желез (Рис.1), некоторые из которых парные – расположенные с каждой стороны головы. Слюнные железы функционируют постоянно, а во время приема корма – активнее, выделяя большое количество жидкой и вязкой слюны.

Слюнные железы кошки:

- Околоушная железа – самая крупная, парная, расположенная в области основания каждого уха за височной костью.

- Подчелюстная железа – парная, располагается под корнем языка.

- Подъязычная железа, протоки которой выходит под язык животного.

- Коренная железа – в передней части нижней челюсти с протоками, выходящими в области передних зубов.

- Подглазничная железа, или скуловая – парная, расположена в костях верхней челюсти, очень близко к нижней орбитальной окружности.

Этиология поражения слюнных желез:

- Травма – тупые или проникающие ранения. Возможны травмы ятрогенного характера (полученные во время выполнения каких-либо диагностических процедур).

- Инородные тела (случайное поедание острых и жестких травинок, листьев может привести к закупорке протоков околоушной слюнной железы).

- Бактериальные и вирусные инфекции (например лейкоз).

- Образование конкрементов (камней) в протоках слюнных желез.

- Иммуноопосредованные заболевания.

- Неоплазии (опухоли).

- Идиопатическая (неизвестная) этиология.

- Породная предрасположенность у кошек – нехарактерна.

- Возрастная предрасположенность: болеют в основном молодые животные, у пожилых чаще обнаруживаются опухоли.

Основная опасность заболевания заключается в запущенности процесса, что приводит к нарушению пищеварения, извращенному аппетиту, но самым страшным последствием может быть раковая опухоль, которая часто развивается в тканях, окружающих пораженную слюнную железу, в результате постоянного раздражающего воздействия слюны.

Диагностика заболевания

Мукоцеле у кошек диагностируется просто. При пальпации хорошо ощущается опухоль в области пораженной слюнной железы – под шеей или на лицевой части головы кошки (Рис.2). Осмотр полости рта помогает определить наличие болезни, если хорошо видна отечность под языком или в области глотки.

Для того, чтобы отличить мукоцеле от других заболеваний, может быть проведена тонкоигольная пункция в ткани отека, чтобы определить наличие слюны в кисте.Содержимое кистозного мешка достаточно характерно. Обычно это слизистый (жидкий или сгущенный) экссудат, прозрачный или желтовато-коричневый, часто с примесью крови. При абсцедировании кист — содержимое гнойное. Для успешного последующего лечения необходимо установить сторону поражения. При локализации кисты в вентральной поверхности шеи, часто трудно сразу понять, протоки каких желез поражены, правых или левых. В таких случаях прибегают к контрастной рентгенографии.

Терапевтическое лечение:

- Антибиотикотерапия.

- Обезболивание

- Стоит отметить, что первично возникающие воспаления, кисты или опухоли слюнных желез не причиняют животному видимой боли. Однако, при разрастании и развитии воспалительного процесса, данные образования могут давить на язык, челюсти, затруднять акт дыхания и глотания.

- Кортикостероиды (в основном, при иммуноопосредованных заболеваниях).

Хирургическое лечение:

- Дренирование протоков слюнной железы.

- Удаление слюнной железы.

- Восстановление протоков.

- Легирование – перевязывание протоков.

- Вскрытие и удаление кисты (преимущественно при подъязычных и глоточных кистах).

Окончательное лечение, которое полностью исключит проблему, выполняется путем хирургического дренирования кисты и последующего удаления пораженных слюнных желез вместе с протоками (Рис.3, Рис.4).

Ранулы и глоточные мукоцеле лечатся марсупиализацией. Это – один из хирургических способов лечения различных кист, не только в области слюнных желез. В основе лежит превращение замкнутой полости кисты в открытый карман, то есть вскрытие одной из стенок кистозной полости (Рис.5). В этом случае создается постоянное большое отверстие, ведущее от патологического очага кисты в ротовую полость. Это достигается путем наложения швов на стенки кисты. В результате накапливаемая слюна стекает прямо в ротовую полость, не создавая отек.

Антибактериальная терапия может быть полезна в качестве профилактики, чтобы предотвратить постхирургическую инфекцию, либо применяется в случае подозрения на инфекционный процесс в ротовой полости.

Полное выздоровление кошки наступает через 3-5 недель после проведенной операции. Изменять рацион животному не нужно, недостаток слюны по причине удаления одной железы замещается секрецией других здоровых органов. У всех оперированных пациентов наблюдается устойчивая положительная динамика и отсутствие рецидивов. Такое послеоперационное осложнение, как ксеростомия (сухость слизистой оболочки ротовой полости) после удаления слюнной железы встречается крайне редко.

Также читайте:

Вик (вирусный иммунодефицит кошек) – хроническая инфекция кошачьих, передающаяся через укусы и (реже) внутриутробно. Проявляется симптоматически через несколько лет или месяцев после заражения. У животного при этом отмечается: Хронический стоматит и гингивит Хронические заболевания верхних дыхательных путей Истощение Лихорадка Лимфоаденопатия…

Коронавирусная инфекция- вирусное заболевание кошачьих, вызываемое коронавирусами. Коронавирусы кошек зачастую условно делят на 2 группы: высокопатогенные штаммы – вызывают развитие инфекционного перитонита кошек; малопатогенные штаммы – приводят к легкому течению болезни (иногда бессимптомному) – кишечный коронавирус кошек. Заражение животных в…

Токсоплазмоз кошек — это паразитарное заболевание, вызванное простейшим Toxoplasma gondii. Риску заражения подвержены все млекопитающие, птицы, а разносчиками инфекции могут быть и насекомые (тараканы, мухи). Заболевание опасно для человека и особенно для беременных, так как токсоплазмы могут проникать в матку…

Источник

Привет студент

Слюнные железы ротовой полости кошек и собак

Слюнные железы, glandulae salivales, представ-лены наряду с уже упомянутыми малыми слюнными железами, которые имеют преимущественно локальное значение для смачивания нищи и увлажнения слизистой оболочки ротовой полости, еще тремя большими парными железами, роль которых в слюноотделении гораздо значительнее. Это околоушная железа, glandula parotis, нижнечелюстная железа, glandula mandibularis, и подъязычные железы, glandulae sublinyuales. Они выделяют частично жидкий серозный, но в основном густой слизистый секрет, который служит для того, чтобы размачивать и разжижать пищу, при необходимости способствовать ее скольжению по пищеводу. У плотоядных слюнные железы меньше, чем у травоядных, что обусловлено особенностями питания.

Околоушная железа, glandula parotis, состоит из макроскопически различаемых долек и, как правило, всегда имеет розоватый цвет и светлее окружающих мышечных тканей. У плотоядных она небольшая и имеет треугольную форму. Железа расширяется по направлению к уху и охватывает основание ушной раковины более мощной предрако-винной вершиной и менее развитой зараковинной вершиной. Ее вентральное тело покрывает дорсальный край нижнечелюстной железы, лицевой нерв, верхнечелюстную вену с ее ветвями, а также околоушной лимфатический узел. К ее латеральной поверхности прилегает тонкая наротидораковинная мышца. В результате слияния многих маленьких протоков образуется большой общий выводной проток, ductus parоtideus. У плотоядных он пересекает поперек жевательную мышцу и открывается в защечное преддверие ротовой полости. У собаки это отверстие лежит на уровне 3-го, у кошки на уровне 2-го верхнего коренного зуба. Околоушная железа является железой серозного типа и выделяет более жидкий секрет

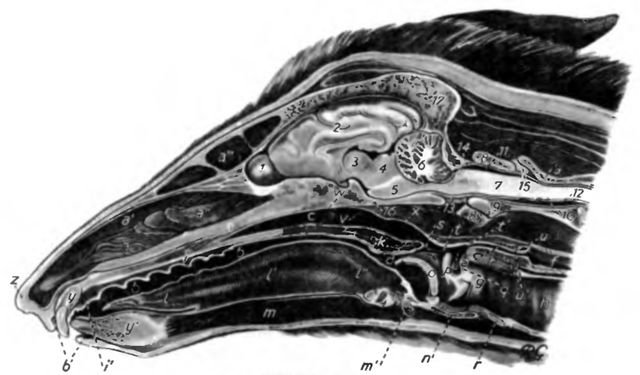

Рис. 1. и 2. Парамедианный распил головы собаки и кошки

а-а'» cavum nasi dextrum, открыта путем удаления septum nasi: a concha nasalis ventralis, a’ concha nasalis dorsalis, a” conchae ethmoidalcs, a’” sinus frontalis, с (кошка) septum sinuum; b cavum oris proprium, b’ vestibulum oris; с pars nasalis pharyngis; d pars oralis pharyngis, e pars laryngea pharyngis, e’ pars oesophagea pharyngis; f oesophagus; g larynx; h trachea; i palatum durum с rugae palatinae, i’ papilla incisiva; k velum palatinum. k’ tonsilla palatina в sinus tonsillaris (кошка); l-l” lingua: l apex linguae, l’ corpus linguae, l” radix linguae; m m. geniohvoideus, m’ basihyoideum; n cartilago thyreoidea; о epiglottis, o’ plica cricoepiglottica и tonsilla paraepiglottica (кошка); p покрытый слизистой оболочкой processus cuneiformes (собака); q cartilago arytaenoidea; r, r’ cartilago cricoidea, lamina и arcus; s, t, t’ границы ostium intrapharyngeum = arcus palatopharyngeus (видно только у собаки); u срез m. cricopharyngeus, u’ plexus vcnosus; v ostium pharyngeum tubae auditivae; w rhaphe pharyngis (собака), w’ tonsilla pharyngea (кошка); x fornix pharyngis; у processus alvcolaris резцовой кости, у’ pars incisiva нижнечелюстной кости; z носовое зеркальце

1 bulbus olfactorius; 2 cerebrum; 3 adhaesio interthalamica; 4 corpora quadrigemina, 4′ hypophysis (кошка); 5 pons; 6 cerebellum; 7 medulla spinalis; 8 atlas; 9 axis, 9′ dens. Только у собаки изображено: 10 cavum epidurale; II cavim subarachnoidale, cisterna cerebellomedullaris; 12 dura mater; 13 membrana atlantooccipitalis ventralis; 14 membrana atlantooccipitalis dorsalis; 15 spatium atlantoaxiale; 16 basis cranium; 17 fornix cranium

Источник

Теория и практический опыт в ультразвуковой диагностике патологии слюнных желез

УЗИ сканер RS80

Эталон новых стандартов! Беспрецедентная четкость, разрешение, сверхбыстрая обработка данных, а также исчерпывающий набор современных ультразвуковых технологий для решения самых сложных задач диагностики.

В отечественной и зарубежной литературе встречается много работ, посвященных сиалогии (от греч. Sialon — слюна и logos — учение) — науке о заболеваниях и повреждениях слюнных желез, методах их диагностики и лечения. По данным разных авторов, на долю заболеваний слюнных желез приходится до 24% всей стоматологической патологии. В настоящее время в клинической практике наиболее часто встречаются дистрофические, воспалительные заболевания слюнных желез (сиалоаденозы, сиалоадениты), а также опухоли и врожденные пороки развития слюнных желез. Кроме того, патологические изменения слюнных желез часто сопутствуют другим заболеваниям (сахарный диабет, бронхоэктатическая болезнь, саркоидоз, цирроз печени, гипертриглицеридемия, лимфогранулематоз и др.).

Для диагностики заболеваний слюнных желез используются различные инструментальные методы [1]:

- рентгенография (при подозрении на образование камней в протоках слюнных желез, однако в 20% камни поднижнечелюстных слюнных желез и 80% околоушных слюнных желез нерентгеноконтрастны);

- сиалография (исследование протоков слюнных желез с рентгеноконтрастным веществом, редко оказывается полезно при дифференцировании опухолей от воспалительных процессов, однако она может помочь дифференцировать объемное образование слюнных желез от образований в соседних тканях. У больных с подозрением на аутоиммунное заболевание слюнных желез может обнаружиться характерная картина мешотчатого расширения протоковой системы. При острой инфекции слюнных желез сиалографию предпринимать не следует [2]);

- компьютерная томография вместе с сиалографией;

- ультразвуковой метод (является наиболее доступным, безопасным и информативным в процессе дифференциальной диагностики патологического состояния слюнных желез).

Анатомия слюнных желез [3]

Выделяют три пары больших слюнных желез (СЖ) и много малых. К большим относят парные околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные СЖ. Околоушная слюнная железа (ОУСЖ) расположена на наружной поверхности ветви нижней челюсти у переднего края грудиноключично-сосцевидной мышцы, а также в позадичелюстной ямке. Размеры колеблются в значительных пределах: длина 48-86 мм, ширина 42-74 мм, толщина 22-45 мм. ОУСЖ покрыта околоушной фасцией, которая является ее капсулой и плотно сращена с ней. Иногда у переднего края ОУСЖ располагается добавочная долька размером 10-20 мм, имеющая свой проток, впадающий в околоушный. Из железы околоушный проток выходит на границе ее верхней и средней трети, затем он проходит по наружной поверхности жевательной мышцы параллельно скуловой дуге и поворачивает на 90° кнутри, пронизывая жировую клетчатку и щечную мышцу. Проекция околоушного протока на кожу щеки определяется на линии, соединяющей козелок ушной раковины и угол рта. Открывается околоушный проток в преддверии полости рта на уровне 1-2 больших коренных зубов. Диаметр протока в среднем 1,5-3,0 мм, его протяженность 15-40 мм. В толще железы проходят ветви наружной сонной артерии, лицевой нерв и его ветви, ушно-височный нерв. Вокруг ОУСЖ и в ее паренхиме располагается много лимфатических узлов (рис. 1), которые могут являться первичным или вторичным коллектором для отвода лимфы от зубов и тканей полости рта.

Рис. 1. Лимфатические узлы в толще околоушной слюнной железы.

Поднижнечелюстная слюнная железа (ПНЧСЖ) расположена в поднижнечелюстном треугольнике между телом нижней челюсти, передним и задним брюшками двубрюшной мышцы. Размеры железы составляют: передне-задний 20-40 мм, боковой 8-23 мм, верхненижний 13-37 мм. Сзади ПНЧСЖ отделена от ОУСЖ отростком собственной фасции шеи. Медиальная поверхность железы в переднем отделе лежит на челюстно-подъязычной мышце. Поднижнечелюстной проток, перегибаясь через задний край этой мышцы, располагается на латеральной поверхности подъязычно-язычной мышцы. Затем идет между медиальной поверхностью подъязычной СЖ и подбородочно-язычной мышцей до места своего выходного отверстия в области подъязычного сосочка. В толще железы проходят лицевая артерия и ее ветви, язычная артерия и одноименные вены.

Подъязычная слюнная железа (ПЯСЖ) расположена на дне полости рта в подъязычной области параллельно телу нижней челюсти. Размеры железы составляют: продольный 15-30 мм, поперечный 4-10 мм и вертикальный 8-12 мм. Проток ПЯСЖ проходит по ее внутренней поверхности и открывается в области переднего отдела подъязычного валика самостоятельно или вместе с поднижнечелюстным протоком. Иногда проток ПЯСЖ впадает в средний отдел протока ПНЧСЖ.

Малые слюнные железы — губные, щечные, язычные, небные, резцовые — располагаются в соответственных участках слизистой оболочки. Могут быть источником развития аденокарцином полости рта.

Патология слюнных желез

Пороки развития СЖ встречаются редко. Наиболее распространены аномалии размера желез (агенезия и аплазия, врожденная гиперплазия (рис. 2) и гипоплазия), их расположения (гетеротопия, добавочные СЖ), аномалии выводных протоков (атрезия, стеноз, эктазия, кистозная трансформация, дистопии протоков).

Рис. 2. Гиперплазия левой подъязычной слюнной железы.

Сиаладениты — большая группа полиэтиологических воспалительных заболеваний СЖ (рис. 3). Первичные сиаладениты — сиаладениты, рассматриваемые в качестве самостоятельных заболеваний (например, эпидемический паротит). Вторичные сиаладениты — сиаладениты, являющиеся осложнениями или проявлениями других заболеваний (например, сиаладенит при гриппе). Эхографическая картина при разной этиологии малоспецифична. Этиология имеет клиническое значение в процессе определения тактики лечения.

Рис. 3. Сиаладенит правой поднижнечелюстной слюнной железы.

По этиологическому фактору сиаладениты классифицируют [4] на:

Источник