Саблезубые кошки

| Царство: | Животные |

| Тип: | Хордовые |

| Класс: | Млекопитающие |

| Инфракласс: | Плацентарные |

| Надотряд: | Лавразиотерии |

| Отряд: | Хищные |

| Подотряд: | Кошкообразные |

| Семейство: | Кошачьи |

| Подсемейство: | Саблезубые кошки |

- † Махайроды (Machairodus)

- † Гомотерии (Homotherium)

- † Xenosmilus

- † Lokontailurus

- † Miomachairodus

- † Hemimachairodus

Саблезубые кошки (лат. Machairodontinae ) — вымершее подсемейство кошачьих. Саблезубыми кошками также иногда ошибочно называют некоторые виды нимравид, барбурофелид и метаилуровых, хотя они не принадлежали к семейству кошачьих. Саблезубые животные встречались и в других отрядах, к примеру у креодонтов (махероиды) или у сумчатых (сумчатый саблезубый тигр).

Содержание

Эволюция

Саблезубые кошки появились в раннем или среднем миоцене Африки. Ранний представитель подсемейства Pseudaelurus quadridentatus имел тенденцию направленную к увеличению верхних клыков и вероятно находился в основе эволюции саблезубых кошек. Самый ранний известный род Miomachairodus — известен из среднего миоцена Африки и Турции. К позднему миоцену Саблезубые кошки сосуществовали в нескольких местах вместе с барбурофелисами (Barbourofelis), архаическими большими плотоядными животными, которые также имели длинные клыки. Последние представители подсемейства саблезубых котов, а именно род Смилодон (Smilodon) и род Гомотерий (Homotherium) вымерли в позднем плейстоцене, приблизительно 10 000 лет назад в Америке.

Название «саблезубые тигры» вводит в заблуждение. Саблезубые кошки никогда не были в том же подсемействе, что и тигры, и не имеется ни одного свидетельства, что они имели тигроподобную окраску меха, и что данная группа животных вела образ жизни и охотилась подобно современным тиграм. Результаты анализа ДНК, опубликованные в 2005 году, показывают, что подсемейство Саблезубых кошек (Machairodontinae) выделилось от ранних предков современных котов, и не связаны с любыми ныне живущими представителями кошачьих. Саблезубные кошки также сосуществовалии во многих регионах вместе с другими кошками. В Африке и Евразии саблезубые конкурировали с несколькими пантеровыми и гепардами (Acinonyx jubatus) в раннем и среднем плейстоцене. Гомотерий (Homotherium) выжил в Северной Европе до позднего плейстоцена. В Америке они сосуществовали вместе с пумой (Puma concolor), американским львом (Panthera leo atrox), Мирацинониксом (Miracinonyx) и ягуаром (Panthera onca), к позднему плейстоцену. Саблезубые и коническозубые кошки конкурировали друг с другом за пищевые ресурсы, пока не вымерли. У всех современных котов есть верхние клыки более или менее конической формы.

Внешность

Саблезубые кошки обязаны своим названием очень длинным изогнутым клыкам, достигавшим у некоторых видов 20 см. Эти животные могли открывать пасть на 95°, что было необходимым для использования подобных зубов. Современные кошачьи могут открывать пасть лишь на 65°. По телостроению саблезубые кошки были более сильными и менее изящными, чем современные кошки. Многие имели относительно короткий хвост, похожий на хвост рыси. Существует распространённое представление о том, что саблезубые кошки были очень крупными. На самом деле многие виды были сравнительно небольшими, меньше чем леопарды и оцелоты. Лишь немногие, такие как смилодоны (вид Smilodon populator — самые крупные представители саблезубых кошек) или гомотерии, относились к мегафауне.

Таксономия

Саблезубых кошек изначально делили на три трибы. Одной из них была триба Metailurini, к которой относились вымершие роды Metailurus, Adelphailurus и Dinofelis. Сегодня их считают малыми кошками. Поэтому остаются лишь следующие две трибы [1] :

- Machairodontini

- Machairodus: миоцен, плиоцен; Евразия, Африка, Северная Америка

- Homotherium: верхний плиоцен [2] до плейстоцена; Евразия, Африка, Северная Америка

- †Homotherium serum

- †Homotherium latidens

- †Homotherium aethiopicum

- †Homotherium hadarensis

- †Homotherium nestianus

- †Homotherium nihowanensis

- †Homotherium sainzelli

- †Homotherium ultimum

- †Homotherium crenatidens

- Xenosmilus: нижний плейстоцен; Северная Америка [3]

- Lokontailurus: верхний миоцен; Африка [4]

- Miomachairodus: средний миоцен; Северная Африка, Турция

- Hemimachairodus: плейстоцен; Ява

- Smilodontini

- Paramachairodus: средний и верхний миоцен; Евразия [5]

- Megantereon: от позднего миоцена до среднего плейстоцена; Евразия, Африка, Северная Америка

- Smilodon: от верхнего плиоцена до верхнего плейстоцена; Северная и Южная Америка

Поведение

Саблезубые кошки были, по всей вероятности, активными хищниками, а не только поедателями падали, как это иногда утверждается. Можно предположить, что крупные виды среди саблезубых кошек охотились на крупную добычу, хотя пока нет прямых доказательств, что они охотились на мамонтов или их детёнышей. Тем не менее, находки скелетов мамонтов рядом с останками вида Homotherium serum, возможно, указывают на это. Функция характерных длинных зубов до сих пор остаётся предметом споров. Возможно они использовались для того, чтобы наносить крупной добыче глубокие колотые и рваные раны, от которых те истекали кровью. Критики подобной точки зрения аргументируют, что зубы бы не выдерживали подобной нагрузки и обламывались бы. Поэтому они предполагают, что саблезубые кошки использовали свои зубы для одновременного перегрызания сонной артерии и трахеи у лежащей на земле, неспособной к обороне добычи. В пользу этой теории говорят и очень сильные передние лапы у таких видов, как смилодонов, которые были нужны для того, чтобы придавить добычу к земле и нанести ей точный смертельный укус. Также есть версия, что длинные зубы служили как украшение и привлекали сородичей при брачных ритуалах.

Распространение и находки

Останки саблезубых кошек были найдены на всех континентах за исключением Австралии и Антарктиды. Возраст самых старых находок датирован 10 миллионами лет. В Европе саблезубые кошки, представленные гомотериями, существовали как минимум до 30 000 лет назад и населяли область Северного моря, которая в то время ещё была сушей. В Северной Америке гомотерии и смилодоны почти одновременно исчезли около 10 000 лет назад. В Африке и Южной Азии последние саблезубые кошки мегантерионы вымерли значительно раньше, около 500 000 лет назад.

Конвергентные таксоны

Термином «саблезубые кошки» часто называют большое количество видов, которые лишь обладают подобными длинными клыками. Большинство из них обзавелось ими в ходе своей адаптации к внешней среде и условиям охоты на добычу, но при более пристальном внимании между ними обнаруживаются большие различия, особенно, если их сравнивать с настоящими саблезубыми.

Хотя последними животными обладавшими саблевидными клыками были млекопитающие, первыми таким оружием обзавелись еще их предки — терапсиды, звероящеры. Например, в семействе горгонопсов присутствовали такие рода как иностранцевия, обладавшие длинными клыками. Правда их клыки в сечении был округлыми, а не уплощенными.

Вторыми обзавелись подобными клыками тилакосмилы. Обитали тилакосмилы в Южной Америке до воссоединения ее с Северной и играли в местной экосистеме роль львов. Они особо выделяются из всех млекопитающих, имевших сабельные клыки. Особенностью этих хищников было то, что они являлись сумчатыми, поэтому их еще называют сумчатыми саблезубыми тиграми. Несмотря на некоторую схожесть со смилодонами, эти животные относятся к совершенно другому отряду: их клыки росли всю жизнь и имели просто огромные корни, доходившие до лобной части; на нижней челюсти были похожие на ножны «лопасти», вероятно для защиты клыков при закрытой пасти. Тилакосмилы вымерли вскоре после воссоединения Америк — считается, что они не выдержали конкуренции со стороны кошачьих, пришедших с севера.

Еще одним отрядом, обладавшим большими клыками, были креодонты. Правда, клыки относящихся к ним махероидов были гораздо короче и меньше, чем у даже средних саблезубых кошек, в отличие от мощных и длинных челюстей. В этот отряд входили гиенодоны, к примеру. Все они вымерли к миоцену.

Четвертым стало вымершее семейство нимравидов. Внешне они напоминали смилодонов, хоть и не являлись их родственниками. По строению тела, черепа и клыков настоящие саблезубые кошки и нимравиды очень похожи, но на самом деле они — еще один пример конвергентной эволюции. Нимравиды произошли лишь от общего с настоящими кошачьими предка в среднем эоцене около 50 млн лет назад (но не позднее 43 млн лет назад) и относятся к другому подотряду кошкообразных. Настоящие саблезубые кошки были гораздо крупнее, сильнее и их зубы были гораздо длиннее — было лишь несколько исключений.

Пятыми стали барбурофелиды — еще одно вымершее семейство кошкообразных хищников. Они возникли в раннем миоцене в Африке и выжили до его конца. Раньше ученые причисляли их к подсемейству нимравид, однако сегодня они выделены в отдельное семейство. Самые длинные клыки из них имели барбурофелисы. Внешне они были похожи на древних кошек, но в отличие от саблезубых имели менее развитые резцы, меньшие глазницы, а нижние челюсти также имели «ножны», как у тилакосмилов.

Шестыми и пока последними являются собственно саблезубые кошки.

Источник

Саблезубые убийцы

Введение

Одним из характерных свойств млекопитающих является развитая зубная система. Да, можно вспомнить гадрозавров и трицератопсов с их зубными «батареями», можно говорить о дифференциации зубов у тероподов и мозазавров. Но рекордное разнообразие форм, размеров и функций зубов наблюдается все-таки у нашей млекопитающей родни.

Острые самозатачивающиеся резцы грызунов или грандиозные бивни хоботных воспринимаются настолько привычно, что мало у кого вызывают удивление. Но есть среди млекопитающих животные, чьи огромные клыки стабильно порождают массу вопросов. Это – саблезубые кошки.

Они были открыты палеонтологами еще в середине XIX века, и сразу стали эталоном хищной «машины смерти». Образ вооруженного саблевидными клыками зверя, способного убить мамонта, оказался устойчивым и в художественных произведениях сохраняется до сих пор. С другой стороны, популярная в последние годы тенденция «разоблачать» всё и всех не обошла стороной и этих животных. Основной аргумент «разоблачителей» прост – клыки слишком хрупкие и должны ломаться при укусе. Поэтому саблезубые кошки не могли охотиться на крупную добычу, предпочитая выедать мягкие куски у падали и хвастать длинными клыками перед самками.

Ответ на вопрос о функциональности клыков «сабельного» типа лежит не только в анатомии кошачьих, но и в истории синапсид в целом.

Саблезубые не-звери

Первые «сабельные» клыки появились намного раньше саблезубых кошек, да и млекопитающих вообще. Чтобы познакомиться с их обладателями, нам придется вернуться в пермский период, к началу эволюции синапсид. Наверное, ни для кого не секрет, что все тетраподы (то есть, позвоночные с четырьмя лапами) за исключением амфибий делятся на две большие группы – синапсиды и диапсиды. К диапсидам относятся динозавры, включая птиц, и прочие рептилии. К синапсидам – млекопитающие и их предки. Собственно, всю историю с конца каменноугольного периода и до сих пор, можно рассматривать как соперничество этих двух групп животных.

Наиболее ранними синапсидами были пеликозавры, известные благодаря особому «парусу», образованному кожистой перепонкой, натянутой на остистые отростки позвонков. Их потомки, терапсиды, унаследовали кожный покров без чешуи, склонность к терморегуляции и дифференцированные зубы, сидящие в ячейках, альвеолах. Зубы терапсид делятся на резцы, чтобы кусать, коренные, чтобы пережевывать, и клыки – для нанесения глубоких ран и удержания добычи. Получается, что клыки изначально выделились из остального ряда зубов как основное оружие, и не удивительно, что они стали увеличиваться в размерах.

Горгонопсы, доминирующие хищники пермского периода, первыми в истории обзавелись огромными клыками. Их резцы отличались от клыков разве что размерами и расположением, пять штук на верхней и четыре на нижней челюсти. Клыки горгонопсов – длинные, острые, слегка загнутые назад. У трехметровой иностранцевии, при длине черепа 43 – 60 см, они могли доходить до 15 см и более. Это сопоставимо с размерами зубов тираннозавра, без учета длины корня. При этом заклыковые зубы были мелкими, немногочисленными или вовсе отсутствовали. Горгонопсы не пережевывали мясо и не разгрызали кости в поисках костного мозга, как это делают современные хищники.

О тактике охоты горгонопсов известно мало. Механика укуса напоминала таковую у крокодилов. Челюстной сустав позволял открывать рот более чем на 90 °, после чего мощные мышцы с силой захлопывали пасть. Укус, нанесенный мощной системой резцов и клыков, мог причинить серьезную травму. Скорее всего, они нападали из засады, наносили один-два мощных укуса и преследовали истекающую кровью жертву, пока она не ослабеет, после чего приканчивали. Поврежденные и сломанные клыки косвенно говорят в пользу неразборчивости места укуса, но для горгонопсов это не было проблемой. Смена зубов у них происходила непрерывно, и позади функционального клыка всегда рос сменяющий его зуб.

Палеозойская эра закончилась Великим пермским вымиранием, за которым последовал расцвет соперников синапсид, архозавров. Предки млекопитающих были вытеснены в мелкий размерный класс, и концепция саблезубого хищника была забыта до самого кайнозоя.

Саблезубые не-кошки

Зеленый свет синапсидам в лице млекопитающих дало очередное, уже мел-палеогеновое вымирание. За несколько последующих миллионов лет млекопитающие подросли от габаритов мышей (максимум барсуков) до кабанчиков весом в несколько центнеров. Изменились и их пищевые пристрастия. В вымирании выжить удалось преимущественно всеядным видам, а в палеоцене появляются специализированные веганы и мясоеды. Вначале на вершину пищевых цепочек поднялись примитивные копытные, мезонихии. Большеголовые, с мощными зубами, эти хищники занимали важное место в экосистемах Северного полушария. Их эволюционная стратегия состояла в наращивании общих размеров и силы челюстей, что привело к появлению настоящих чудовищ. Эндрюсарх – крупнейший наземный хищник из млекопитающих, с черепом длиной до 83 см, наводил ужас на эоценовые равнины Монголии.

И все же, мезонихиям пришлось сдать свои доминирующие позиции. В эоцене их потеснили креодонты, которые быстро вытеснили мезонихий в ряды падальщиков, а к началу олигоцена заняли и эту экологическую нишу. А к миоцену уже креодонтам пришлось исчезнуть с эволюционной арены под давлением собственно хищных, Carnivora. Существенным преимуществом у тех и у других было наличие хищных зубов. У профессиональных мясоедов моляры и премоляры похожи на острые зубчатые лезвия. При укусе их поверхности пересекаются, как ножницы, позволяя перерезать мышцы, сухожилия и небольшие кости.

В эоцене, 40 — 50 млн лет назад, появляются первые со времен пермского периода саблезубые хищники. Это махероиды (Machaeroides), известные по хорошо сохранившимся остаткам из Вайоминга. Махероиды были небольшими, крепко сложенными животными весом около 10-14 кг. Их крупные клыки были относительно короче, чем у саблезубых кошачьих, а челюсти – сильнее. Махероиды обитали в тропических лесах Северной Америки и, скорее всего, были засадными хищниками. Несколько позже, 37 млн лет назад, в отряде хищные появляются нимравиды (Nimravidae). Выглядели нимравиды как помесь фоссы и леопарда, и приходились родней общим предкам собак и кошек. А еще у них были клыки сабельного типа, за что нимравиды получили название «ложные саблезубы».

Местом обитания нимравидов были тропические леса и кустарниковые саванны, распространенные в олигоцене. За 30 млн лет своего существования эти хищники освоили много экологических ниш. Крупнейший представитель семейства, кверцилур (Quercylurus major), был размером с медведя и вел древесный образ жизни. Самый маленький, наносмилус (Nanosmilus), не превышал размерами мелкую рысь. Свои клыки нимравиды использовали не только во время охоты, но и при конфликтах между собой, а также для устранения пищевых конкурентов. Известен череп нимравуса (Nimravus) с зажившей раной от клыков родственного вида, эусмила (Eusmilus). Неизвестно, к чему бы привела в итоге эволюция нимравид, если бы не глобальная смена ландшафтов. В миоцене степи и саванны стали активно вытеснять тропические леса, и разнообразие нимравидов пошло на спад. Последние их представители обитали 9 млн лет назад, в реликтовых влажных лесах Европы.

Сумчатый прототип

Пока плацентарные хищники мерялись клыками в лесах от Франции до Вайоминга, в Южной Америке не спеша отращивали свои зубы плотоядные сумчатые. Изолированное положение континента сделало его настоящим полигоном для эволюционных экспериментов. Местные млекопитающие были представлены неполнозубыми, сумчатыми и южноамериканскими копытными, которых с настоящими копытными роднило разве что внешнее сходство. В олигоцене к ним добавились грызуны и приматы, за 40 млн лет до Колумба открывшие Новый Свет.

Экологические ниши травоядных пришлось заполнять тем, что было. Одних только нотоунгулятов (Notoungulata) известно более сотни родов с размерами представителей от зайца до носорога. Ленивцы достигали размеров слона, слонов и бегемотов заменяли пиротерии. Гигантские броненосцы паслись рядом с изящными длинноногими литоптернами. Роль высших хищников в этом странном мире играли кайманы, гигантские змеи и нелетающие птицы. Фороракосы, быстрые бестии ростом до 3 м и весом от 100 до 300 кг, были грозой открытых пространств. А в лесах и кустарниковых зарослях обитали сумчатые спарассодонты (Sparassodonta), похожие на опоссумов-переростков. К миоцену сокращение площади лесов вынудило часть спарассодонтов приспосабливаться к обитанию в новых условиях. Их эволюция привела к появлению тилакосмила (Thylacosmilus), известного как саблезубый сумчатый тигр.

Внешне тилакосмил напоминал коренастого, приземистого ягуара, и мог весить порядка 60 – 110 кг. Он был крупнейшим четвероногим хищником в миоценовой Патагонии и единственным млекопитающим, охотящимся на добычу крупных размеров. Анализ изотопного состава зубов показывает, что основной пищей ему служили травоядные из отряда нотонгулятов. Вопрос вызывает способ ведения охоты. Да и убивал ли он своих жертв? Соблазн записать саблезубого хищника в падальщики весьма велик, ведь его длинные клыки кажутся слишком хрупкими для активной охоты. Однако, особенности анатомии говорят об обратном.

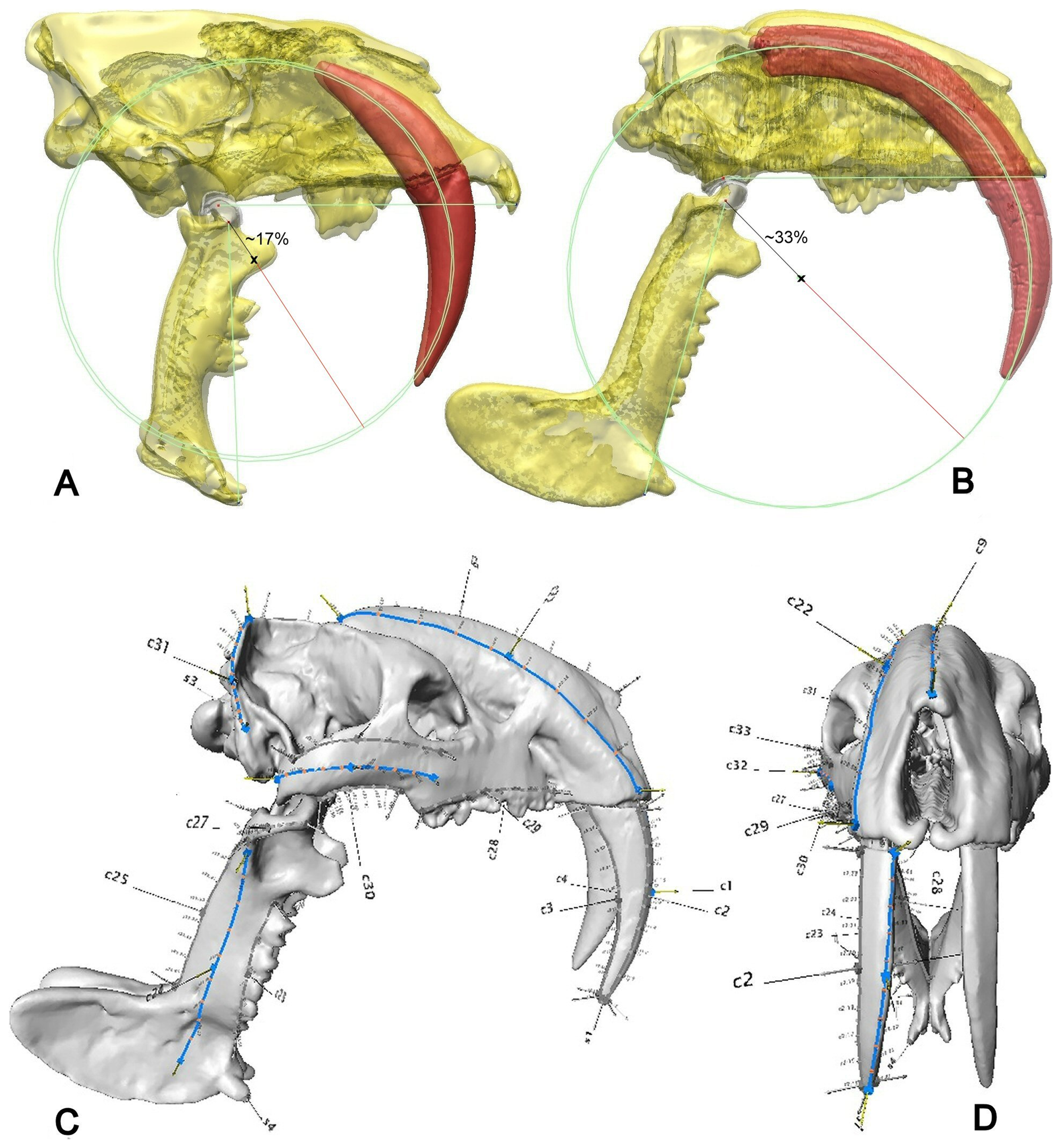

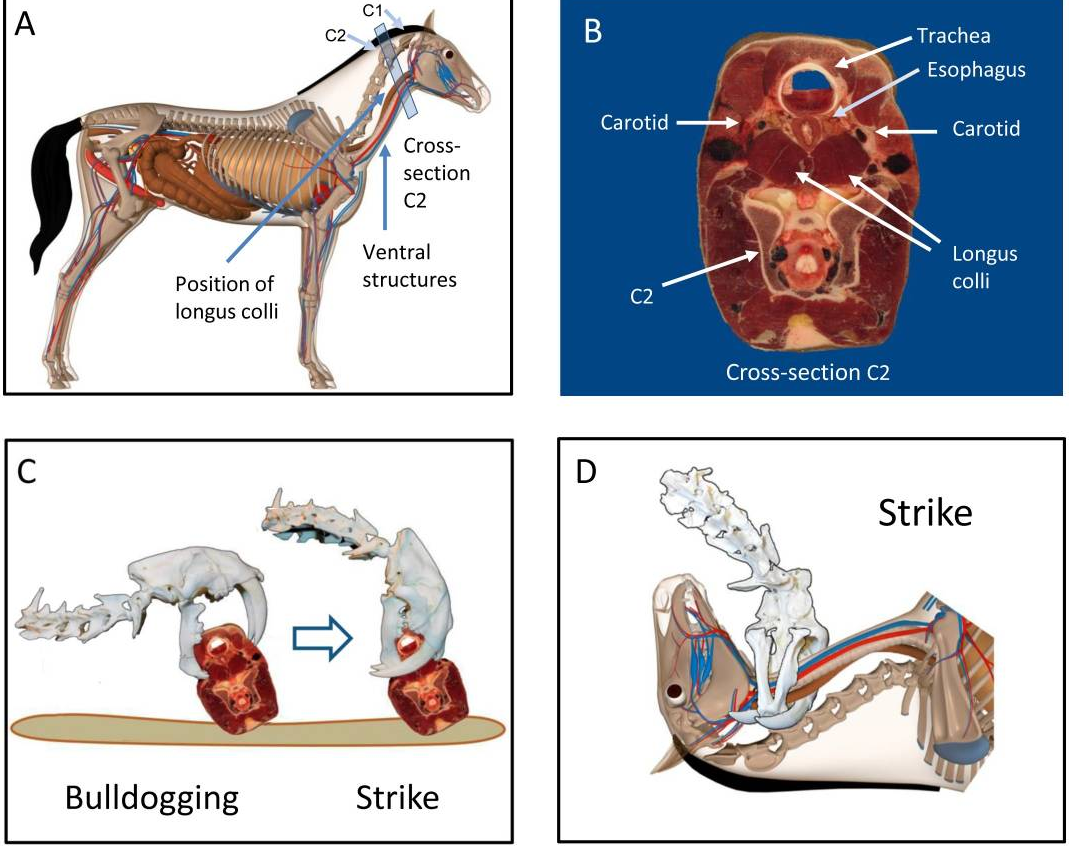

Зубная система тилакосмила менее всего приспособлена для питания падалью. Верхние клыки расположены близко друг к другу и достигают 12-15 см без учета альвеол, доходящих до лобной части черепа. Коренные зубы и нижние клыки невелики, из резцов верхние отсутствуют, а два нижних сильно редуцированы. При этом сила сжатия челюстей гораздо меньше, чем у леопарда или ягуара. Получается, тилакосмил не мог обгладывать кости и тем более разгрызать их. Компьютерное моделирование показывает, что конструкция черепа была приспособлена к нагрузкам, возникающим при сильном вертикальном ударе клыками. Устройство челюстного сустава давало возможность открывать пасть на 100°. Сам удар наносился за счет шейной мускулатуры, более мощной даже, чем у смилодона. Чтобы избежать горизонтальных нагрузок, способных повредить зубы, тилакосмил должен был удерживать какое-то время жертву. Короткие и очень сильные передние лапы вполне укладываются в эту картину.

Точного представления об охотничьей тактике тилакосмила пока нет. Скорее всего, это был засадный хищник, способный к длительному, неторопливому преследованию раненого животного. Разделка туши велась с помощью щечных зубов, на это указывает характер их изношенности. Наверняка тилакосмил помогал себе и когтистыми лапами. Строение зубов делало питание избирательным: у туши выедались только внутренности и наиболее мягкие участки мышечной ткани. А значит, тилакосмил должен был охотиться чаще других хищников.

Тилакосмилы продержались до конца плиоцена (2,5 млн л.н.) и вымерли во время Великого межамериканского обмена, последовавшего за образованием Панамского перешейка. Спустя еще 1,5 млн лет равнины Южной Америки стали местом обитания крупнейшего саблезубого млекопитающего – смилодона.

Последняя модель

Если палеогеновый период можно назвать эпохой тропических лесов, то неоген – время степей и саванн. Около 25 млн лет назад в засушливых районах континентальной Евразии возник новый тип экосистем: поросшие злаками обширные равнины с многочисленными стадами копытных. К концу миоцена, около 7 – 8 млн лет назад, изолированные участки злаковых равнин сливаются в один огромный степной пояс, протянувшийся от Северной Африки до Чукотки и далее на запад, вплоть до Мексиканского нагорья. На этих пространствах сложился гиппарионовый фаунистический комплекс, названный так по трехпалым предкам лошадей.

Появление саблезубов стало закономерным результатом «гонки вооружений» между хищниками и жертвами. На открытых пространствах залогом выживания травоядных становятся скорость, стадный образ жизни и увеличение размеров. Реализацию этой стратегии можно видеть на примере эволюции лошадей, антилоп и быков. Причем сверхкрупные размеры сами по себе становятся защитой даже для одиночных животных, например носорогов и слонов. У хищников в такой ситуации есть два эффективных решения. Первый, коллективное выматывающее преследование добычи, в полной мере был реализован семейством псовые. Второй – одиночное нападение из засады и быстрое убийство – стал основой эволюционного успеха кошачьих.

Максимальной специализации к подобной тактике охоты достигли представители подсемейства саблезубых кошек (Machairodontinae). Их родиной являются саванны Африки, откуда саблезубые кошки распространились в Евразию, и через Берингию в Америку. По всей видимости, «саблезубый» комплекс признаков стал результатом жесткой конкурентной борьбы между хищниками в африканских саваннах. Аналогичные приспособления возникли и у архаичных кошкоподобных барбурофилидов, до конца миоцена соседствовавших с настоящими саблезубыми кошками. К плиоцену саблезубые кошки породили целую плеяду видов с размерами от оцелота до крупного льва. В плейстоцене одни из них, смилодоны, через Панамский перешеек проникли в Южную Америку, где достигли рекордной величины. Известен череп смилодона (Smilodon populator) из Уругвая длиной 38 см, что предполагает вес животного до 430 кг и рост в плечах около 1,2 м. Длина клыков смилодона с корнем могла доходить до 28 см.

Дискуссии о способе использования клыков саблезубыми кошками – одни из самых продолжительных в палеонтологии. На одном конце спектра чисто парадная функция, закрепленная половым отбором. На втором – жуткое оружие, способное дробить позвонки мастодонтов и вскрывать панцири броненосцев. Как это часто бывает, истина находится посередине. Изучение изношенности клыков и характер повреждений черепов говорит, что это был рабочий инструмент, использовавшийся как во время охоты, так и в схватках между самими хищниками.

Существует несколько моделей механики укуса в исполнении саблезубых кошек. На первом этапе жертва сбивается с ног и удерживается лапами. Это характерно и для современных крупных кошачьих. Львы, тигры и леопарды стараются сломать добыче шею или задушить, пережимая зубами горло. Сила сжатия челюстей смилодона была на треть меньше, чем у льва. Как и в случае с тилакосмилом, это компенсировалось развитой шейной мускулатурой. Огромные клыки позволяют убить жертву максимально быстро. Достаточно всего одного укуса в горло, чтобы перерезать кровеносные сосуды. При этом риск сломать клык довольно низкий, поскольку укус наносится в мягкие ткани.

Целью могло быть не только горло, но и живот добычи. Этот вариант сложнее и содержит серьезный риск получить травмирующий удар копытом. Такая тактика была возможной при нападении стаей, когда одни особи удерживают добычу, а другие вспарывают зубами живот. Вопрос о социальности смилодонов (и остальных саблезубых кошек) пока остается открытым.

Саблезубые кошачьи вымерли в конце плейстоцена, с окончанием последнего ледникового периода. В северных регионах причиной стало исчезновение тундростепей с их мамонтовой фауной и распространение лесов таежного типа. В тропических саваннах и прериях не последнюю роль сыграли другие виды кошачьих, имеющие более гибкое пищевое поведение.

Заключение

Как видно из истории, длинные клыки сабельного типа появлялись у синапсид с завидной регулярностью, в процессе конвергентной эволюции разных групп организмов. В олигоценовых лесах Северной Америки, в миоценовых саваннах Африки и прериях Патагонии сложилась среда с высокой конкуренцией среди хищников. Эти условия способствовали развитию тактики максимально быстрого, за один укус, убийства добычи. Возможно, похожие условия были и в пермском периоде.

В результате сформировался устойчивый комплекс «саблезубых» признаков:

— гипертрофированные клыки;

— гибкий челюстной сустав;

— низкая сила сжатия челюстей;

— мощная шейная мускулатура;

— сильные передние конечности.

Эффективное использование такого комплекса возможно только при ведении активной охоты на крупную добычу. Неспособность разгрызать кости исключает регулярное питание падалью. При максимальном развитии признаков вместе с увеличением размеров их обладателя, животное переходит в нишу сверх-хищника с узкой специализацией. Обратной стороной этого процесса является потеря эволюционной гибкости, что закономерно заканчивается вымиранием при смене условий окружающей среды.

Источник