- История нашего кино: Самые успешные советские и российские режиссёры

- ТЕСТ: Отгадайте фильмы про моряков и десантников по одному кадру!

- История нашего кино: Самые снимаемые советские актёры

- ТЕСТ: Вспомните, из какого фильма принцесса?

- Журнал

- История создания фильма «Место встречи изменить нельзя»

- ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните фильм «Место встречи изменить нельзя»?

- Место встречи изменить нельзя (1979)

- Регистрация >>

- информация о фильме

- трейлер >>

- критика

История нашего кино: Самые успешные советские и российские режиссёры

ТЕСТ: Отгадайте фильмы про моряков и десантников по одному кадру!

История нашего кино: Самые снимаемые советские актёры

ТЕСТ: Вспомните, из какого фильма принцесса?

Журнал

История создания фильма «Место встречи изменить нельзя»

Фильм «Место встречи изменить нельзя» снят по детективному роману писателей Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия», в основе которого были несколько реальных фактов. Существовала на самом деле и банда «Чёрная кошка», правда, она не была столь грозной, и обвинённый в убийстве жены врач Миркин, которого в сценарии вывели под фамилией Груздев. За экранизацию романа взялась Одесская киностудия, а первым о своём желании снять фильм, и заодно сняться в главной роли, заявил Алексей Баталов. Правда, на студии он так и не появился, и режиссёром стал Станислав Говорухин.

Владимир Высоцкий, которому Говорухин рассказал о новом фильме, сразу поехал к братьям Вайнерам и прямо с порога заявил: «Я пришёл застолбить Жеглова! Никто вам не сыграет его так, как я!». Въедливые писатели поинтересовались, чем плохи, например, мужественный Николай Губенко или молодой обаятельный Сергей Шакуров? Высоцкий признал, что они прекрасные актёры, и могут сыграть даже лучше, но «вам лучше не надо, вам надо так, как только я сыграю!». Писателям оставалось только согласиться и сесть за сценарий.

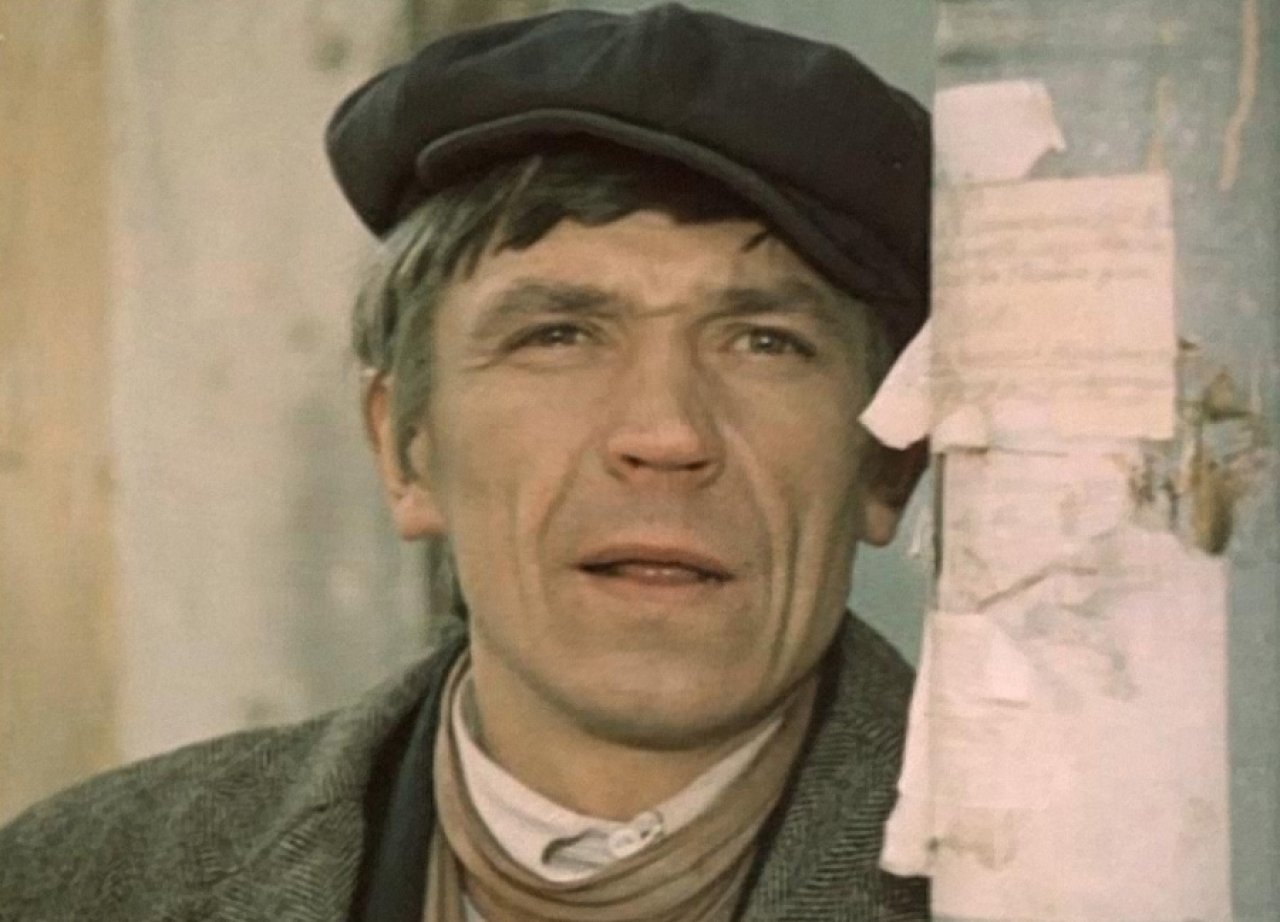

Пробы на Жеглова были формальностью и проводились только ради руководства — Говорухин никого, кроме Высоцкого, снимать не собирался. На пробы приглашали актёров, которые, несмотря на все заслуги, не могли тягаться с Высоцким — Юрий Кузьменков, Леонид Яновский, Юрий Шлыков… По поводу Жеглова у худсовета сомнений не оказалось, а вот пробы «на Шарапова» шли долго и благодаря им в фильме появилось много хороших актёров. Для начала Высоцкий предложил кандидатуру своего друга и коллегу Ивана Бортника. Шарапова в нём не увидели, но зато утвердили на яркую роль бандита Промокашки.

Братья Вайнеры хотели, чтобы Шарапова сыграл Евгений Герасимов, а режиссёр видел в этой роли знаменитого «Кузнечика» Сергея Иванова. Оба актёра отказались из-за занятости в других проектах. Пробовались Сергей Никоненко, Александр Курепов, Юрий Шлыков, а также Евгений Леонов-Гладышев — сыграл эпизодическую роль убитого Васи Векшина, Станислав Садальский — сыграл карманника Кирпича, и Александр Абдулов — он тоже получил роль, но такую маленькую, что даже не все зрители узнали его в образе водителя фургона. Шарапова в результате сыграл Владимир Конкин, несмотря на то, что он очень не нравился сценаристам. Отношения с коллегами у актёра не сложились, и впечатление от совместной работы у всех осталось неоднозначное.

Владимир Высоцкий принимал активное участие в кастинге. Он порекомендовал взять на роль Фокса Александра Белявского — режиссёр уже утвердил Бориса Химичева, но в начале работы увидел, что актёр не вписывается в образ героя 40-х годов, и не знал, что делать. Белявский тогда намеревался отдохнуть на свежекупленной даче, но как только получил телеграмму с предложением роли и узнал, кто снимается в фильме — сразу вылетел в Одессу. Высоцкий же позвал на съёмки Виктора Павлова, который сыграл Левченко, и Всеволода Абдулова — исполнителя роли «муровца» Соловьёва. А вот Марину Влади ему отстоять не удалось — он очень хотел, чтобы она сыграла Варю Синичкину, но худсовет посчитал, что она не похожа на советскую гражданку.

Участие Всеволода Абдулова было драматичным. За год до съёмок актёр попал в тяжёлую аварию и двадцать дней провёл в коме, а потом врачи переводили его из больницы в больницу и не давали прогнозов… Большой проблемой стали провалы в памяти, которые грозили поставить крест на дальнейшей карьере. После очередной операции к нему в больницу приехали Высоцкий и Говорухин — оставили Абдулову сценарий и список ролей, которые он может выбрать. Они знали, что он не сможет запомнить текст ни одной из них, но не могли оставить друга в беде. Потом актёр рассказывал, что съёмки были страшными — он не помнил имена, забывал, где находится, но у него появилась надежда на то, что он сможет работать. Он действительно продолжил сниматься, но последствия аварии сказывались всю жизнь…

Александру Белявскому его роль очень нравилась, хотя потом ему долгое время предлагали только отрицательных персонажей. Однажды на встрече со зрителями к нему подошёл молодой человек и сказал, что актёр повлиял на его выбор профессии — после просмотра фильма «Их знают только в лицо» он стал водолазом. «Какое счастье, — рассказывал потом Белявский, — что он не видел „Место встречи изменить нельзя“, а то мог бы стать бандитом!». А Лариса Удовиченко настолько органична была в роли Маньки-Облигации, что потом пачками получала письма из тюрем с обещаниями жениться на ней после отсидки.

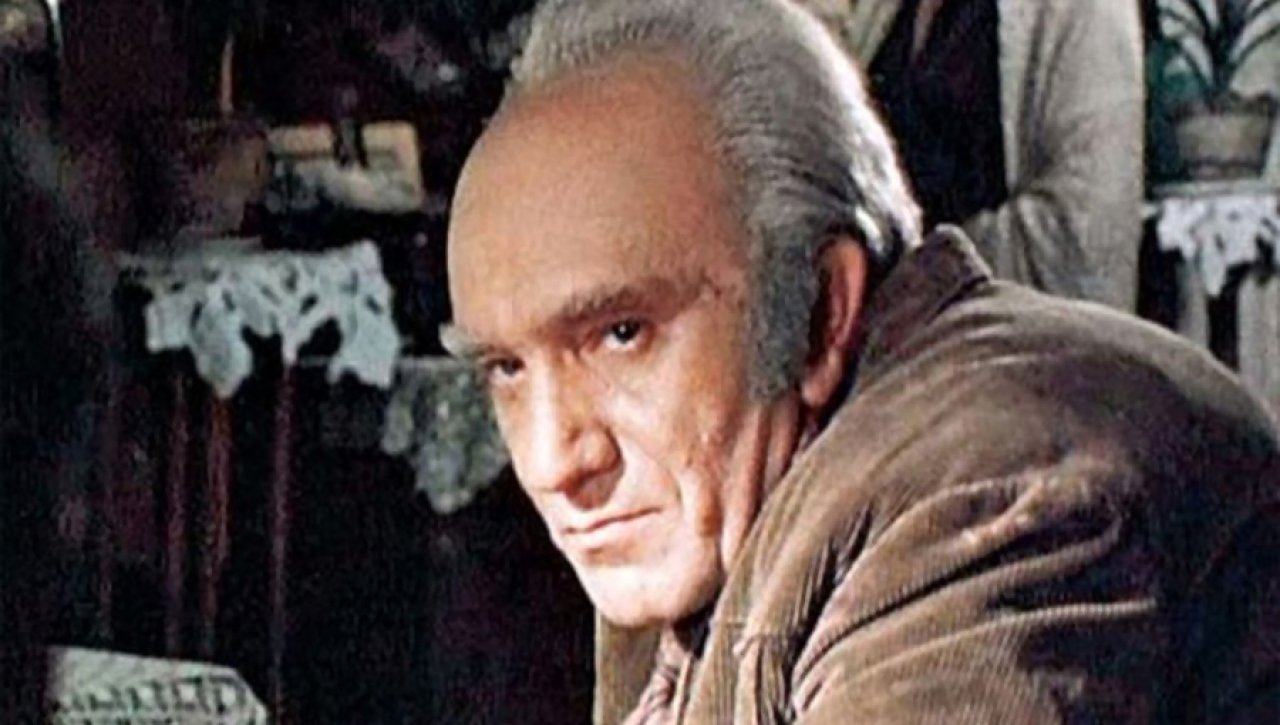

На роль Горбатого создатели фильма хотели взять Ролана Быкова, но актёра это предложение ошарашило. «Ты пойми, — говорил он Аркадию Вайнеру, — я только что разошёлся c женой, я страдаю, а ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да еще горбатого! Побойся бога!». На пробы его всё-таки уговорили, но как только Быков прилетел в Одессу — у актёра случился инфаркт, и вместо съёмочной площадки он попал в больницу… Когда роль предложили Армену Джигарханяну, оказалось, что он не читал роман и вообще не в курсе всей истории. В Москву срочно полетел человек со сценарием, и уже на следующий день актёр дал согласие на съёмки. Ролан Быков позже пробовался на роль Ручечника, но его сыграл Евгений Евстигнеев.

Сначала планировалось, что в каждой серии Владимир Высоцкий будет петь свои песни. В списке стояли «За тех, кто в МУРе», «Песня о конце войны», «Баллада о детстве» и несколько других. Но Говорухин отказался от этой идеи, иначе разрушится созданный образ и будет уже не капитан Жеглов, а Владимир Высоцкий в роли капитана Жеглова. Актёр очень обижался, ссорился с режиссёром и пытался отстоять хоть одну песню. Безрезультатно! И когда Говорухин попросил его спеть песню Вертинского — Высоцкий отказался, мол, если своё не даёте, то и чужого не услышите.

Игравший Промокашку Иван Бортник украшал своего персонажа как мог. Когда снимали финальный выход бандитов из подвала, все мрачно бросали оружие и отходили в сторону, а Бортник неожиданно для всех вышел с истеричной песней про «скамью подсудимых», плюнул Жеглову в лицо и бросился с руганью на охрану… Все оторопели, особенно охрана, которая состояла из настоящих милиционеров. Они бросились на Бортника, заподозрив в нём случайно попавшую на съёмки подозрительную личность, и выкрутили руки так, что он закричал от боли. А собравшиеся за ограждением зрители начали аплодировать! Потом сцену сократили, потому что худсовет всё равно не пропустил бы эпизод с плевком в лицо «муровцу». Консультировавший съёмки замминистра МВД вообще опасался, что «завтра в каждом дворе будет стоять по Промокашке»…

Этот же консультант просил, чтобы Жеглов хоть раз появился на экране в милицейской форме, но уговорить Высоцкого никак не удавалось. Для него форма ассоциировалась с милицией сталинских времён, с которой он не хотел иметь ничего общего. Говорухин же надеялся, что выполнение просьбы консультанта поможет оставить сцену с подбрасыванием кошелька, и пытался придумать какой-нибудь ход. В результате сторговались на сцене со стоящим в милицейском кителе Жегловым, который произносит, что никогда его не носил и носить не будет…

В одной из сцен предстоял бильярдный поединок между Жегловым и модником Копчёным. Ни Высоцкий, ни Куравлёв в бильярд играть не умели, поэтому пришлось звать профессионала. Им стал мастер спорта СССР Владимир Иванов, один из лучших бильярдистов Одессы. Актёры только красиво зависали с киями над столом, а загонял их шары в лузу уже мастер. Подмена понадобилась и в сцене с играющим на пианино Шараповым. Конкин обещал за неделю выучить «Мурку», но у режиссёра не было столько времени. В фильме звучит не только «Мурка», но и Шопен — это играет женщина, музыкальный редактор картины. Чтобы подмена не так бросалась в глаза, её нарядили в пальто Шарапова, чтобы большую часть кадра занимали рукава.

Фильм должен был начинаться с фронтовой жизни Шарапова, со сцены, когда Левченко выносил его с поля боя после ранения. Её даже сняли, но в фильм она не вошла. Говорухин понял, что если показать их вместе с самого начала, то исчезнет вся интрига последней серии… Вообще материала было снято на семь серий, но в Гостелерадио на такой объём не рассчитывали, и пришлось буквально по минутам вырезать два часа экранного времени. Вырезанный материал режиссёр сдал в архив Одесской киностудии, где он «успешно» потерялся.

Фильм был показан в 1979 году на День милиции и собрал огромную аудиторию. Во время показа пустели улицы, снижались преступность и расход воды — все усаживались смотреть «Место встречи изменить нельзя»… Несмотря на такую популярность, фильм не получил ни одной награды, и только спустя восемь лет Владимир Высоцкий был посмертно удостоен Государственной премии.

В начале 2000-х годов ходили слухи о съёмках продолжения. У братьев Вайнеров был готов сценарий, и они предварительно заручились согласием Станислава Говорухина на съёмки. Это должен был быть российско-американский фильм, события которого закручивались вокруг расследования убийства Жеглова. Но в 2005 году не стало Аркадия Вайнера, в 2009 году — Георгия Вайнера, и проект так и остался в планах.

ТЕСТ: Насколько хорошо вы помните фильм «Место встречи изменить нельзя»?

Глеб Жеглов, Фокс или Горбатый… 12 персонажей, 12 цитат — вспомните, кто что сказал?

Источник

Место встречи изменить нельзя (1979)

Регистрация >>

В голосовании могут принимать участие только зарегистрированные посетители сайта.

Если вы уже зарегистрированы — Войдите.

Вы хотите зарегистрироваться?

информация о фильме

последнее обновление информации: 19.08.21

трейлер >>

критика

Сразу после премьеры в отношении противоречивой фигуры капитана Жеглова у рецензентов сложилось редкое единодушие. И это не был однозначный плюс. Все признавали за образом яркую индивидуальность и необыкновенную харизму, идущую прямо от актёра Высоцкого, но в личности Глеба Жеглова рецензенты видели, прежде всего, отражение характера послевоенного времени, непростого и тяжёлого. Неистовость Жеглова слишком бросалась в глаза, её невозможно было игнорировать, пропустить, списать на непростой характер, ибо вела к служебным перегибам и напоминала старшему поколению о тяжёлой длани карательных органов в сталинские годы. И всё же, на взгляд кинокритиков, это свойство Глеба Жеглова оправдывалась тем, что персонаж не укладывался в простые схемы. Он был живой, настоящий, в него зритель верил как в подлинного героя, сложенного не из литературных формул, а из нервов, рвущихся жил, хриплого голоса, из дерзости (иногда в лицо начальству), из смекалки и жизненного опыта. Благодаря этим качествам Жеглов Высоцкого смотрелся на голову выше своих коллег, человеком почти выдающимся, и при этом он удивительно вписывался в эпоху, был тем самым «винтиком» машины правосудия. Невозможно изъять из образа Жеглова, каким его сыграл Высоцкий, хотя бы одну из черт. Глеб Жеглов и опасен и притягателен своим напором, сметающим всё наносное и мелкое. Фраза «вор должен сидеть в тюрьме!» в устах актёра стала коронной – едва ли не народным лозунгом, который можно написать на кумачовом транспаранте ко Дню милиции. Но вот её продолжение – «…и не важно, каким способом я его туда упрячу» – приемлемо не для всех.

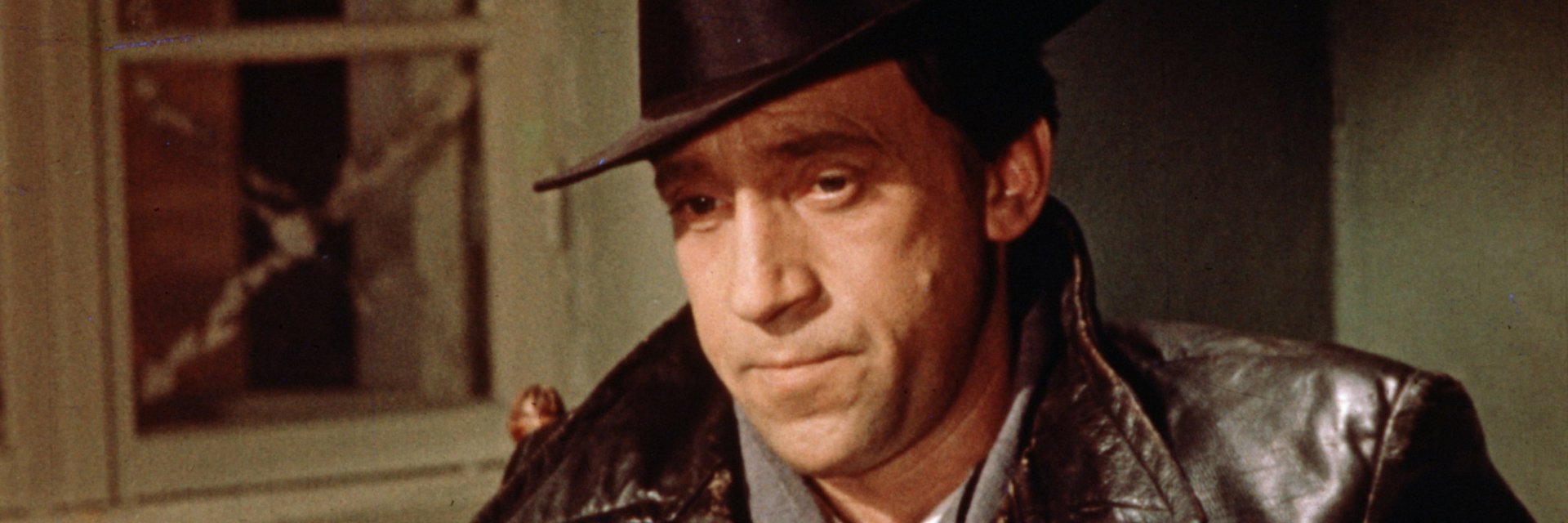

Таков капитан Жеглов, начальник отдела борьбы с бандитизмом Московского уголовного розыска образца 1945 года. Трудно представить милицейского сыщика более органичного своему времени, несмотря на то, что Жеглов родился не на страницах послевоенной прозы, а десятилетия спустя в романе «Эра милосердия». По идее, столь яркий сыщик должен казаться белой вороной – работники угрозыска являлись на сталинский экран в наглухо застёгнутом кителе. Он же словно из гангстерского нуар-фильма – щеголяет в кожаном плаще, широкополой шляпе, носит пиджак в полоску да гражданские брюки заправляет в хромовые сапоги. А его мимоходом оброненную фразу о парадном мундире: «Это у меня вроде домашней пижамы, никогда не носил, да, наверное, и не придётся», — можно принять за фрондёрство. Слишком неформален Глеб Егорыч Жеглов, не для трибуны он, весь в чёрной работе – чистит Москву от банд грабителей и убийц, и красоваться с золотыми погонами ему недосуг.

Фокус в том, что образ Жеглова наполовину соткан из ретроспективного взгляда эры семидесятых на послевоенное время. Советскому кинематографу так называемой эпохи «застоя» вдруг открылась другая сторона вещей: оказалось, что сталинская эпоха (как любая другая) имеет свой «бэкграунд», не только одноцветно окрашенный – романтический, трагический или комический, но и чисто бытовой, что герои это люди, которые тоже живут – в скромных квартирах и коммуналках, преодолевая ежедневные трудности.

Никакой лакировки в образе Жеглова мы не видим, хотя рисовка, позёрство, своеобразный артистизм очень свойственны ему. В этом он близок английскому сыщику Шерлоку Холмсу, предпочитавшему из поимки преступника разыграть представление. Капитан Жеглов тоже не прочь сыграть на нервах антисоциального элемента, «нравственно раздавить» (как выразился критик В. Михалкович) – пусть знают, каковы принципы Глеба Жеглова. Поэтому не одной только оперативной смекалкой объясним спектакль, устроенный Жегловым в кабинете администратора Большого театра. Здесь, бери выше, социальная педагогика!

Жеглов – человек убеждённый, в своей повседневной и нередко опасной работе он видит свою общественную миссию. Кажется, что он человек команды – так слаженно у него работает опергруппа, но по своему характеру – он типичный волк-одиночка. Из всех сотрудников угрозыска, кого нам показывают в фильме, он самый «заряженный» на дело человек. Самый целеустремлённый и эмоционально вовлечённый. Иногда кажется, что Жеглов упивается единоборством с бандитами. Он, так сказать, ведёт личный счёт с преступным миром – вот вам ещё одна параллель с Шерлоком Холмсом.

Неудивительно, что такой неординарной личности судьба преподнесла своего «доктора Ватсона», не уступающего своему шефу ни в эмоциональном заряде, ни в личной мотивации, хотя и совершенно иначе. Не знаю, сознательно ли братья Вайнеры пришли к такому решению – повторить формулу Конан Дойла, создать дуэт сыщиков, избрав на роль друга сыщика демобилизовавшегося офицера.

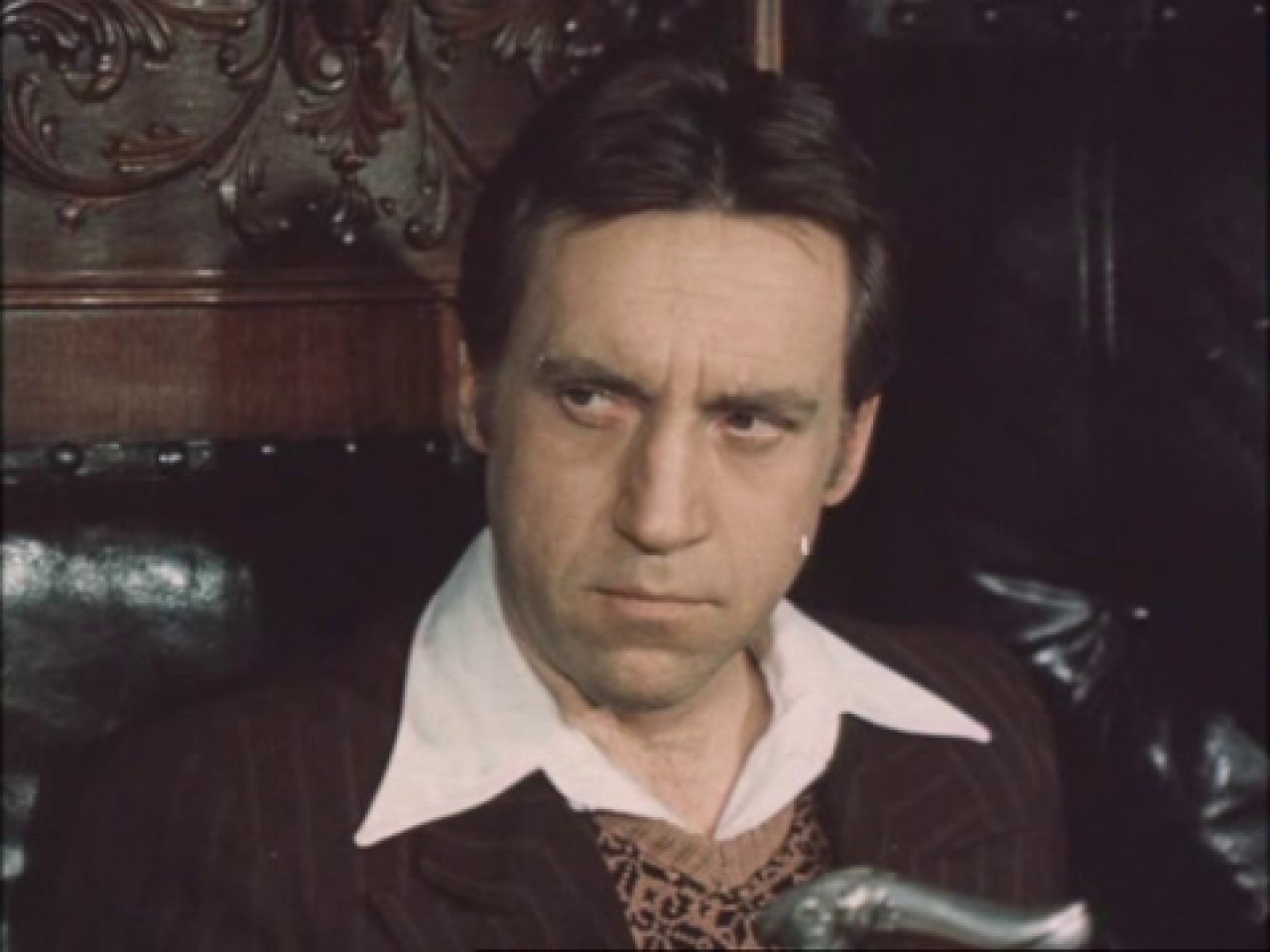

В отличие от Жеглова образ лейтенанта Шарапова у рецензентов спровоцировал полемику.

Спор о Шарапове вышел за рамки обсуждения одного персонажа и тем более актёра-исполнителя. Образ лейтенанта Шарапова в исполнении Владимира Конкина оказался для фильма чем-то вроде краеугольного камня или, если хотите, камнем преткновения.

Можно спорить, хорошо ли сыграл Конкин, хватило ли ему мастерства, особенно в сценах в воровской малине – на эту тему до сих пор ломают копья зрители. На мой взгляд, сыграл хорошо. Недовольные критики, ставя актёру «неуд», смешивают два разных понятия, две разные игры, два разных представления, когда утверждают, что Конкин сыграл неубедительно, что с таким спектаклем он неминуемо провалился бы перед матёрыми рецидивистами. Но ведь артист Владимир Конкин на самом деле играл не для них, а для нас, выполняя поставленную режиссёром задачу – выявить всю шаткость внутренней позиции своего героя. Задача была – транслировать нам игру Шарапова на грани фола: героя пронзает мысль, что он на волосок от смерти, а операция в шаге от провала – и жизнь заставляет импровизировать, играть неподготовленную роль. Именно в такие мгновения включаются самые неожиданные резервы личности.

Мы знаем о Шарапове всю правду, бандиты же об этом «фраере ушастом» только гадают. В отличие от Жеглова, человека-загадки, Шарапов нам предельно ясен с первой секунды фильма. Он, так сказать, прозрачен для нас. Как поведенческая модель – в том, каков на самом деле его характер, его отношение к миру, каков его потенциал. И это обстоятельство одновременно и заложено сюжетом и оправданно выбором на эту роль актёра Конкина, сыгравшего перед этим одну из самых знаковых в советской драматургии роль Павки Корчагина. Шарапов прямолинеен, иногда плакатен, но это в силу того, что характер его был сформирован внезапно, настигнут и прокален войной, на которую он отправился почти со школьной скамьи. Очень возможно, что на вопрос о любимом литературном произведении Володя Шарапов честно ответит: «Как закалялась сталь» Н. Островского. Поэтому, когда Жеглов говорит ему, опасаясь отправлять на задание: «Володя, да у тебя на лбу написано десять классов», — это не фигура речи.

Сколько раз бывало так, что люди, прошедшие фронт, проявившие на войне и беспримерную отвагу и необычайную смекалку, в мирной жизни оказывались не удел. Выказывали свою неприспособленность к гражданскому житию-бытию, поступали наивно и нелепо. Жизнь после войны – тоже испытание. Но Володя Шарапов снова как на фронте, мобилизован на войну с преступностью. Растеряться в мирной жизни он не успел. «Глаза горят» — это про него, ему тоже свойственен азарт борьбы. Выжив и победив, вернувшись из человеческой мясорубки молодым и здоровым, готовым к строительству новой жизни, лейтенант Шарапов олицетворяет поколение победителей. В его лицо будто заглядывает светлая сторона бытия – надежда поколения, в то время как лик Жеглова омрачён близким знакомством с тёмными сторонами человеческой натуры. Вместе оба героя как две стороны одной медали.

Когда критик В. Ревич пишет, что Шарапов, каким его сыграл Конкин, вневременной, одинаково подходящий и для 50-х и для 70-х годов, это, как ни странно, может свидетельствовать в пользу обвиняемого. Понятно, что критик желал заклеймить сыгранного Конкиным героя, обвинив образ в ходульности и схематизме. Явный намёк на растиражированный в советской литературе и кино тип «пламенного комсомольца». Но здесь, мне кажется, другое. Принципиальность Шарапова, может быть, и наивная, но искренняя. Его социальный оптимизм бьётся в унисон с его молодостью и историческим моментом в жизни страны. И то и другое, как показывает время, преходящее, но это не значит, что не настоящее.

Писатели братья Вайнеры и режиссёр Говорухин заложили в образе Шарапова своеобразную Ариаднову нить идеализма, протянув её из победного 1945-го в конец 1970-х. В позднем брежневском СССР ощущался дефицит не только на предметы модного гардероба, но и на подобного типа героя. Этим в огромной мере объясняется внутреннее сродство зрителей фильма, а изначально – читателей повести, с Володей Шараповым. Герой в исполнении Владимира Конкина – с его идеализмом и сомнениями, с искренними порывами и разочарованиями – казался человеком на своём месте. И одновременно прочитывался как «свой», как «прозрачно-понятный» герой, импонирующий своей не всегда уместной прямотой, похожий на очень и очень многих, и отнюдь не уникальный.

Источник